不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

家を売るときにかかる税金はいくら?計算方法・節税対策を紹介

- 本ページにはPRリンクが含まれます。

- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。

家を売ると、今までかからなかった税金が課されてしまいます。

課税額は一律決まっているのでなく、売却価格によって税金の種類や総コストが変わってきます。

ここからは、ケースごとに家を売る際にかかる税金を徹底解説していきます。

家売却時の税金は「分離課税」

家売却にかかる税金は分離課税となります。

給与などに自動加算されるのでなく、売主自身が手続きをする必要があるということです。

不動産会社と契約を結べば税金に関するアドバイスをもらえますが、引き渡しの翌年に納めるものもあるので、手続きはやはり自分でおこなわなければいけません。

個人事業主の方なら自分で納税したことがあるでしょうが、会社員は戸惑う部分も多いです。

では、ここから初めて分離納税をする方にもわかりやすく内容を解説していきましょう。

家売却でかかる税金の種類

日本で家や土地を売却する際には、いくつかの税金や手数料が必ず発生します。

家を売却した時にかかる税金は、売却をした時に確実にかかるものと、特定の条件下でかかるものの2種類に分かれます。

| 家売却で必ず発生する税金 |

|

|---|---|

| 特定の条件下で発生する税金 |

|

それぞれの税金の内容を簡単にまとめると、以下の通りになります。

| 税金の種類 | 内容 |

|---|---|

| 印紙税 | 売買契約書に貼り付ける収入印紙の代金 |

| 消費税 | 仲介手数料などに課される税金 |

| 登録免許税 | 不動産登記にかかる税金 |

| 所得税 | 家売却で利益が発生した時に上乗せされる |

| 住民税 | 同上 |

| 復興特別所得税 | 同上 |

中でも、家を売却する際には多くの人が関心を持つ印紙税と、関連する手数料にかかる消費税は、戸建て住宅やマンションなどの不動産を売買すれば必ず負担しなければならない税金です。

また、不動産を売却する際、ある特定の条件下でのみ発生する税金や手数料があります。

加えて、これらの税金は全ての取引に一律で発生するわけではなく、取引の内容や状況によって変わります。

しかし、これらの税金について理解しておくことは、不動産取引をスムーズに進められます。

ここでは、各税金の税率や納税の目的について解説して行きます。

印紙税

印紙税は、国・自治体に対して「安全・健全な取引を保証してくれた見返り」として支払う税金で、契約書や証書などの文書に印紙を貼ることで納められる税金です。

不動産の売買契約書にも印紙税が課されます。

この税額は、物件の売却価格や取引の内容によって変動します。

| 契約金額 | 税額 | 軽減税率適用時の税額 |

|---|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |

| 1万円超・10万円以下 | 200円 | 200円 |

| 10万円超・50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超・100万円以下 | 1000円 | 500円 |

| 100万円超・500万円以下 | 2000円 | 1000円 |

| 500万円超・1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

| 1,000万円超・5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

| 5,000万円超・1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |

| 1億円超・5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |

| 5億円超・10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |

参照:国税庁|印紙税額の一覧表より

印紙税の納付は、契約書を作成した後に、所定の印紙を購入し、契約書に貼り付けることで行います。

印紙税を納めないと、その文書が法的効力を持たないとされるため、必ず納付を忘れないようにしましょう。

また印紙は法務局の印紙売り場で取得できますが、取得費として別途600円かかります。

手数料等にかかる消費税

不動産の売却に関連する手数料には消費税が課せられます。

以下は、居住用の家を売却した時に発生する手数料で消費税がかかるものです。

- 不動産会社へ支払う仲介手数料

- 司法書士に支払う報酬

- 融資手続きで支払う手数料

たとえば、不動産会社に依頼して家を売却する場合、その取引に伴う仲介手数料に消費税が加算されます。

消費税率は、最新の税率が課税されるので、2023年10月現在は現行の消費税率10%が適用されます。

また、売却に関連する書類作成や登記などの手続きに伴う手数料にも消費税が適用される場合があります。

これらの手数料は、売却価格や物件の立地、取引の内容などによって変わるため、事前にきちんと確認し、予算を組むよう心掛けましょう。

なお、基本的には居住用として利用してきた家でも、一定期間を事業の用に供していた場合は、売却価格に消費税10%が課税されます。

登録免許税

登録免許税は、不動産の売買において名義変更の登記を行う際や物件についている抵当権を抹消するときに発生する税金です。

例えば、土地や建物の所有者が変わる場合、法的にその変更を公示するための手続きが必要となります。

この手続きにかかる費用が登録免許税です。

またローンを利用して家を購入した際に付いてくる抵当権を抹消して家を売却できる状態にするのにも必要な税金です。

抵当権抹消登記にかかる登録免許税の税額は、不動産一つあたり1,000円と定められており、一戸建ての場合は建物と土地をそれぞれ別の不動産として数えるので、計2,000円の登録免許税が発生します。

不動産売却における抵当権抹消登記のタイミング・流れ・費用相場を徹底解説その他、家の売買をおこなった後に所有者が変わったことを申請する所有権移転登記の際にも登録免許税が発生します。

所有権移転登記の費用は買主が支払うのが一般的ですが、法律で厳格化されたルールという訳ではないので、損をしたくないなら売主は、買主が出費をする方向へ交渉する必要があります。

以下は、土地の所有権を移転した時にかかる登録免許税です。

| 移転内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|---|

| 売買 | 不動産の価額※ | 20/1,000 | 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 |

| 相続、法人の合併または共有物の分割 | 不動産の価額※ | 4/1,000 | ― |

| 贈与・交換・収用・競売等 | 不動産の価額※ | 20/1,000 | ― |

参照:国税庁|登録免許税の税額表より

また以下は、建物の所有権を移転した時にかかる登録免許税です。

| 移転内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|---|

| 所有権の保存 | 不動産の価額※ | 4/1,000 | 個人が、住宅用家屋を新築または取得し自己の居住の用に供した場合は「住宅用家屋の軽減税率」に準ずる |

| 売買または競売による所有権の移転 | 不動産の価額※ | 20/1,000 | 同上 |

| 相続または法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額※ | 4/1,000 | ― |

| 贈与・交換・収用・競売等 | 不動産の価額※ | 20/1,000 | ― |

参照:国税庁|登録免許税の税額表より

※不動産の価額は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価格に準じ、未登録の場合は登記官認定の価格が適用される。

一部の登録免許税が適用される移転内容には、以下のような軽減税率が設けられています。

| 項目 | 内容 | 軽減税率 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 住宅用家屋の所有権の保存登記 (措法72の2) |

個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を新築または建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記 | 1.5/1,000 | 登記申請における家屋の所在する市町村等の証明書が必要。 なお、登記後に提出は認められない |

| 住宅用家屋の所有権の移転登記 (措法73) |

個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋を売買・競売のいずれかで取得し、自分の居住の用に供した場合の移転登記 | 3/1,000 | 同上 |

| 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等 (措法74) |

個人が、令和6年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に当たる新築または建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1/1,000 | 同上 |

| 認定低炭素住宅の所有権の保存登記等 (措法74の2) |

個人が、令和6年3月31日までの間に低炭素建築物で住宅用家屋に該当するものを新築または建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存または移転登記 | 1/1,000 | 同上 |

| 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記 (措法74の3) |

個人が、令和6年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記 | 1/1,000 | 同上 |

| 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 (措法75) |

個人が、令和6年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)または住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築または取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記 | 1/1,000 | 同上 |

参照:国税庁|登録免許税の税額表より

譲渡所得税(所得税・住民税)

不動産を売却して得た利益に対してかかる税金が譲渡所得税です。

具体的には所得税と住民税の2つが該当します。

物件を購入してから売却するまでの期間や所有期間、売却価格と購入価格の差額などが税額の計算の基準となります。

| 税区分 | 不動産の所有期間 | 所得税※ | 住民税 |

|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得 | 5年未満 | 30.63% | 9% |

| 長期譲渡所得 | 5年以上 | 15.315% | 5% |

※所得税に復興特別所得税2.1%を上乗せ

特に、短期間での売却や大きな利益が出た場合、高額な税金が発生する可能性があります。

また売却する物件を10年以上所有した状態で売却すると、以下の税率で譲渡所得税が計算されます。

| 税区分 | 不動産の所有期間 | 課税譲渡所得 | 所得税※ | 住民税 |

|---|---|---|---|---|

| 長期譲渡所得 | 10年以上 | 6,000万円以下 | 10.21% | 4% |

| 6,000万円以上 | 15.315% | 5% |

※所得税に復興特別所得税2.1%を上乗せ

取得期間は売却した時の1月1日までで計算する

取得期間は、取得した日から売却した年の1月1日までとなるので注意しましょう。

例えば2014年2月1日に取得した家を2019年3月1日に売却すれば、そのまま計算すれば取得期間5年1ヵ月ですが、実際は2014年2月1日~2019年1月1日で4年11か月しか経っていないので軽減税率は適用されません。

不動産売却は短期譲渡のほうがお得?長期譲渡税との税率の違いを解説復興特別所得税

2011年の東日本大震災を受けて、復興支援のための資金確保を目的として導入された税金が復興特別所得税です。

この税金は所得税の一部として徴収され、所得税の税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされる形になっています。

不動産の譲渡所得に対して所得税が発生する場合、この復興特別所得税も併せて考慮する必要があります。

売却代金に対してかかる消費税

通常、不動産の売却代金自体には消費税はかからないとされています。

しかし、賃貸経営に利用していた家や、法人所有の物件などは代金に対して消費税が課されます。

とはいえ、上記条件を満たしていても免税事業者と見なされた場合は消費税が課されません。

- 事業開始後、2年以内である

- 基準期間の課税売上高(前々年の課税売上高)が1,000万円以内である

譲渡所得税の計算方法

冒頭でも紹介したように、家を売却すれば、6種類の税金を納付することになります。

中でも、所得税・住民税・復興特別所得税は、譲渡所得税という形で税金を納めます。

加えて、5種類の中で最も納税額が高く、納付時期も確定申告を提出した後になるため、事前に納付額を確認しておかなければ後々、納付額が不足したという事態にもなります。

そんな譲渡所得税は、以下の計算式を活用することで計上できます。

譲渡所得税=税率×{譲渡価格-(取得費+売却費用) }

ここからは、譲渡所得税を求めるために必要な「譲渡価格」「取得費用」「売却費用(譲渡費用)」の算出方法について解説します。

譲渡価格

譲渡価格とは、戸建て住宅やマンション、土地等の資産を売却した時に得られた収入を指し、固定資産税の精算金も譲渡価格に含まれています。

譲渡価格は、市場の需給関係や商品の品質、その時点の経済状況など、多岐にわたる要因によって決まります。

たとえば、不動産の場合、物件の立地や築年数、周辺環境などが譲渡価格に影響を与える要因となります。

譲渡価格の設定は、売手と買手の間での交渉によって最終的に決定されることが多く、適正な価格設定は双方の満足度を高める重要な要素となります。

取得費用

取得費用は、家を取得する際に発生する費用の総額、つまり購入費を指します。

取得費には、不動産を購入した時にかかった費用のみならず、以下のような支出も含めて計算します。

- 設計変更費用

- 増改築リフォーム費用

- 仲介手数料

- 不動産取得税

- 免許登録税や登記手数料

- 契約書の印紙代

- ローン事務手数料

- ローン保証事務手数料

- 固定資産税・都市計画税の精算金

- 抵当権設定の免許登録税や登記手数料

- 建物に付属する設備費

- 建築費や工事にかかった諸費用

- ローン借入日~所有開始までにかかったローン金利

- ローン借入日~所有開始までにかかったローン保証料

- ローン借入日~所有開始までにかかった団体信用生命保険料

例えば、不動産を購入する際には、物件価格のほかに登記手続き費用や仲介手数料、固定資産税などが取得費用に含まれることが一般的です。

取得費用を正確に把握することは、予算の計画や経済的な判断材料として非常に重要です。

また、状況によって取得費に含まれるイレギュラーの費用も存在するので、不動産会社に相談をしながら整理する必要があります。

特に大きな資産を取得する際には、隠れた費用を見落とさないよう十分な調査や情報収集が求められます。

取得費の計算方法

取得費を求めるときは、不動産の購入価格から減価償却を差し引くことで計上できます。

減価償却とは、建物の経年劣化を反映させるために使用する計算で、以下の計算式を用いることで算出できます。

減価償却費=建物の取得費(購入費)×0.9×(法的耐用年数の1.5倍の年数の償却率)×経過年数※

※経過年数の6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月未満は端数切り捨てで計算する

式中の建物の取得費(購入費)は、毎年、自治体から送付される「固定資産税の納税通知書」内から把握できます。

また、償却率は建物の建材によって数値が異なります。

| 建材 | 法的耐用年数 | 法的耐用年数×1.5 | 償却率 |

|---|---|---|---|

| 鉄骨鉄筋コンクリート造もしくは鉄筋コンクリート造 | 47 | 70 | 0.015% |

| れんが造、石造又はブロック造 | 38 | 57 | 0.018% |

| 金属造 ※骨格の肉厚が4mmを超える |

34 | 51 | 0.02% |

| 金属造 ※骨格の肉厚が3mmを超え4mm以下 |

27 | 40 | 0.025% |

| 金属造 ※骨格の肉厚が3mm以下 |

19 | 28 | 0.036% |

| 木造もしくは合成樹脂 | 22 | 33 | 0.031% |

| 木造モルタル造 | 20 | 30 | 0.034% |

取得費が不明な時は譲渡価格の5%(概算取得費)で計算する

相続された古い物件などは、購入当時の金額が分からず、取得費が算出できないケースも多々あります。

この時に用いられるのが、概算取得費(譲渡価格×5%)です。

例えば、親から相続して購入当時の契約書も見当たらない物件の売却価格(譲渡価格)が1000万円の場合、取得費は50万円で計算されます。

特に多いのが、物件の建築費は自分で立てたので覚えているものの、土地は親から譲り受けたので覚えていないというケースです。

この時は、土地の取得費を以下の計算式で算出します。

建物と土地それぞれの取得費を算出した後、合計して譲渡所得税の計算に使用します。

売却費用

売却費用は、資産や商品を売却する際に発生する費用のことを指します。

- 仲介手数料

- 印紙税

- 売却のために支払った立ち退き料

- 立て壊し費用と建物の損失額(アパートを取り壊した場合のみ)

- 他の買主との契約を解除した際の違約金

- 借地権を売る際に支払った名義書換料

譲渡費用には、上記で上げた仲介手数料や広告費、税金をはじめ、立て壊し費用や建物の損失額など、住居に関連する手数料が含まれています。

特に不動産の売却の際には、仲介業者を通じて取引を行うことが多いため、仲介手数料が大きな部分を占めることがあります。

また、売却に伴う税金や登記の手続き費用も無視できない要素となります。

売却費用を適切に計算し、売却価格とのバランスを取ることで、資産の売却から得られる利益を増額させられます。

税金の総額を計算シミュレーション

ここからは、実際に家を売ると税金がいくらかかるかシミュレーションしてみました。

ちなみに、今回売った家はこのような物件だと仮定します。

| 築年数 | 築21年 |

|---|---|

| 成約価格 | 3,000万円 |

| 購入時の価格 | 3,500万円 |

| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |

| 利用使途 | 居住目的 |

①印紙税を算出

まず、印紙税額を算出しましょう。

上で紹介した売却代金と印紙税額の対応表に当てはめると、税額は5,000円となります。

対応する印紙を契約書に貼り付けて納付しますが、以下の場合は領収書にも同額の印紙を貼らないといけないので、課税額が2倍になります。

- 売主が法人・事業主

- 売った物件が収益物件

今回は個人による居住目的の売買なので、税額はそのまま5,000円となります。

②免許登録税を算出

次に、免許登録税を求めていきます。

売買時に定める免許登録税は不動産価格の1000分の20なので、3,000万円の1000分の20で60万円となります。

また、免許登録は大抵の場合、司法書士に依頼をしてやってもらいますが、この際に報酬を約1万5,000円支払わなければいけません。

そのため、ここでの費用は総額で約61万5,000円となります。

③仲介手数料を算出

次に仲介手数料を計算します。

→仲介手数料の相場はいくら?なぜ払うの?根拠・計算方法仲介手数料は不動産会社に仲介売却を依頼して成約した際、報酬として支払う費用のことで、売却価格に応じて以下のように決まっています。

| 取引額 | 仲介手数料(法定の上限額) |

|---|---|

| 200万円以下 | 売却額×5% |

| 200万円超400万円以下 | 売却額×4%+2万円 |

| 400万円超 | 売却額×3%+6万円 |

今回の売却価格は3,000万円なので、400万円超の式に当てはめて計算します。

3,000万円×3%+6万円=96万円

こちらが仲介手数料になります。

④譲渡所得税を算出

次に、譲渡所得税を算出します。

譲渡所得税の計算式は、税率×課税譲渡所得です。まずは、課税譲渡所得を計算していきましょう。

課税譲渡所得の式は譲渡価額―取得費―譲渡費用ですが、この計算で利用する取得費は減価償却費で差し引いたものなので、まず減価償却費を求めましょう。

減価償却費=当時の取得費(3,500万円)×0.9×※償却率(0.015)×経過年数(21年)

=992万2500円

※減価償却費は、構造によって以下のように決まっています。

| 区分 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 金属造(肉厚4㎜超) | 金属造(肉厚3~4㎜) | 金属造(肉厚3㎜以下) | 木造・合成樹脂 | 木造モルタル造 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 法定耐用年数 | 47年 | 34年 | 27年 | 19年 | 22年 | 20年 |

| 償却率 | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.036 | 0.031 | 0.034 |

つまり取得費は、3,500万円-992万2500円=2507万7500円です。

次に譲渡費用(売却にかかった費用)ですが、これは今まで計算した税金・費用を全て足して102万6500円とします。※実際はより多くの細かな費用がかかります。

これを最初の式に当てはめると、

税率(20%)×{譲渡価額(3000万円)-取得費(2507万7500円)-譲渡費用(102万6500円) }

=20%×389万6000円

=77万9200円

これが、譲渡所得税額となります。

シミュレーション結果まとめ

ここまで算出した費用をまとめると、以下の通りとなります。

- 印紙税:5,000円

- 免許登録税+司法書士への報酬:61万5000円

- 仲介手数料:96万円

- 譲渡所得税:77万9200円

- 税金・費用の合計:180万5700円

なんと、200万円近く売却価格が引かれてしまうことになります。

マイホーム特例などを使えばかなり費用は減らせますが、それでも100万円は超えてしまうので注意しましょう。

特に住み替えやローン返済など、目標価格がしっかり決まっている場合は、必ず査定額からシミュレーションしてみることが大切ですよ!

相続をした家の譲渡所得税を計算する際の注意点

相続した家を売る際にも、一般的な家売却と同じ税金がかかります。

売却益が出た場合に譲渡所得税がかかるのも一緒ですが、自身が購入した物件を売る際とは異なる部分が多々あるので注意しましょう。

➝【実家売却の手順・税金】親の死後に相続した空き家の実家を売るかで揉めた友人の話

取得費は親が家を取得した際にかかった費用で計算する

まず取得費に関してですが、これは今の持ち主が取得した時にかかった費用ではなく、親がその家を購入した時にかかった費用となります。

バブルより前に購入した物件なら、今の約半分以下の取得費になるのでお得ですが、バブル期に購入した物件だと取得費が現在の倍以上かかっている可能性もあるので注意しましょう。

ただ、相続した家の取得費なんてわからないという方がほとんどだと思います。

この場合は、売却額の5%を取得費にして計算します。あくまで親が購入した時の費用が取得費であり、子どもが支払った費用は含めることが出来ないので注意しましょう。

取得費加算の特例で課税額を減らすことができる

家を相続した際に支払った相続税を、特別に取得費に加算することもできます。取得費加算の特例と呼ばれ、課税額を減らすことができます。ちなみに、取得費の加算額は以下の式で求めることができます。

被相続人の相続税額×売却した不動産の相続税評価額÷相続税の課税額

詳しい利用条件などはこちらにまとめてあるので、ぜひ参考にしてください!

➝相続した不動産は3年以内に売却すると税金が安い!取得費加算の特例を使うメリット

所有期間は親が取得した日から計算できる

ここは相続物件のメリットですが、所有期間は親が取得した日から計算することができます。

所有期間が長いほど譲渡所得税の税率は低くなりますから、相続物件にかかる税金は一般的な家よりも安くなる傾向にあります。

家売却で発生する譲渡所得税の早見表

家売却で発生する譲渡所得税の金額は、譲渡所得がいくらか分かれば、ある程度の目星をつけることができます。

まずは、短期譲渡所得で発生する税金をまとめました。

| 譲渡所得 | 所得税額 | 住民税額 | 特別復興所得税額 | 合計税額 |

|---|---|---|---|---|

| 100万円 | 15万円 | 5万円 | 3,150円 | 20万3,150円 |

| 500万円 | 75万円 | 25万円 | 15,750円 | 101万5,750円 |

| 1000万円 | 150万円 | 50万円 | 31,500円 | 203万1,500円 |

| 5000万円 | 750万円 | 250万円 | 157,500円 | 1,015万7,500円 |

| 1億円 | 1500万円 | 500万円 | 315,000円 | 2031万5,000円 |

一方で、長期譲渡所得の場合の課税額は以下のようになります。

| 譲渡所得 | 所得税額 | 住民税額 | 特別復興所得税額 | 合計税額 |

|---|---|---|---|---|

| 100万円 | 30万円 | 9万円 | 6,300円 | 39万6,300円 |

| 500万円 | 75万円 | 25万円 | 15,750円 | 101万5,750円 |

| 1000万円 | 300万円 | 90万円 | 63,000円 | 396万3,000円 |

| 5000万円 | 750万円 | 250万円 | 157,500円 | 1,015万7,500円 |

| 1億円 | 3000万円 | 900万円 | 630,000円 | 3963万円 |

譲渡所得税が発生した時の確定申告の流れ

譲渡税は上で挙げた税率に応じて、所得税・住民税にそれぞれ分けて計算します。

まず、売却益が出ると翌年の2月16日から3月15日までに管轄の税務署に確定申告をおこないます。これは個人事業主だけでなくサラリーマンの方も必要になります。

- 国税庁HPから書類をダウンロード

- 譲渡所得の内訳書を作成

- 申告書B第一表の左半分を記入

- 申告書B第二表を作成

- 申告書第三表に内訳書の記載を転記

- 第三表の右上に算出した税額を記入

- 申告書B第一表の右側を記入して完成

この時に、まず所得税を納付します。

その後、同年の5月頃に住民税納付書が自宅に届くので、指定された金額を1年で4分割払いしていきます。

ちなみに納付のタイミングは6月・8月・10月・翌1月の月末となります。

※末日が土日祝日の場合は、翌営業日が支払い期限となる。

分割払いが面倒なら、6月末(1期)に一括払いをすることもできます。

→不動産売却時は確定申告が必要!書類の書き方を完全ガイド【決定版】家売却時の税金計算の注意点

家を売る時に税金が発生した時に注意して欲しいのが、建物部分と土地(敷地)部分のそれぞれに税金がかかるということです。

例えば上の場合、成約価格は2,500万円だったとしても、実際には建物部分の代金1,500万円と、土地部分の代金1,000万円にそれぞれ税金は課されるのです。

「一緒に計算しても、分けて計算しても税額は一緒では?」と思うかも知れませんが、建物と土地ではそれぞれ課税条件や使える控除の内容が異なるので、実は一緒ではないのです。

土地には消費税が課されない

居住用のマイホームには直接関係ありませんが、賃貸や事業などに利用していたことのある家だと、売却の際に消費税が発生します。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、2020年の今なら売却価格に対して10%の課税がおこなわれるということになります。

ただ、消費税が課税されるのは建物のみで、土地に課されることは一般的にありません。

建物は固有の商品なのに対して、土地というのは本来、誰のものでもなく、個人・法人が国から借りているものでもあります。

消費税というのは商品や、それに伴うサービスの対価として支払われるため、“本来そこにあるもの”である土地は消費税がかからないのです。

ただ、土地の貸付のうち、貸付に割いた期間が1か月に満たない、および駐車場や他の施設利用に伴っての土地利用がおこなわれる場合は、課税対象になるので注意しましょう。

建物と土地では使える特別控除が違う

建物と土地では、使える特別控除が異なります。

ただ、マイホームを売却する場合は、建物+土地のセットで利用できる控除を利用するケースがほとんどなので、そこまで気にする必要はないかと思います。

家を売却した時の税金控除

家(建物+敷地)を売って譲渡所得税が発生した時には、3つの特例控除を利用できます。

- 3000万円の特例控除

- 軽減税率の特例

- 買い換え(交換)の特例

※長期譲渡所得の100万円控除は2003年に撤廃

この3つを使えば、かかる税金を0にすることもできます。

それぞれの控除の内容を見ていきましょう。

3000万円の特例控除

家を売る時に使える最も便利な特例控除が、3000万円の特例控除(マイホーム特例)です。

これは、今まで住んできた家(マイホーム)を売る時にのみ適用することができます。相続物件や別荘などには適用されにくいので注意しましょう。

特例条件を整理すると、以下4つが挙げられます。

- 長年住んでいた家を売るか、住まなくなってから3年経過するまでに引き渡すこと※

- 親子・親族間の取引ではないこと

- 引き渡し前の2年間で同じ特例を受けていないこと

- 他の特例を受けていないこと

※この場合の3年は、3年を経過する年の12月31日までとなります。例えば、2015年1月1日に引っ越した空き家を2018年12月1日に売却したとしても、この特例を利用することができます。

家の中には、共有不動産というものがあります。

→共有名義(持分)の土地・家を売却する方法・流れを分かりやすく解説

これは不動産の権利者が複数人いるというもので、例えば兄弟間で分割相続した実家などが挙げられます。

この場合、マイホーム特例を使えば権利者の数×2の6000万円まで控除することができます。

ある家を売却した時、こちらの条件で譲渡所得税が発生したとします。

| 譲渡価格 | 2,000万円 |

|---|---|

| 取得費 | 1,000万円 |

| 売却費用 | 100万円 |

所有期間が5年以上10年以内の場合、譲渡所得税は以下の計算式で求められます。

3,000万円特別控除を利用すれば、発生した税金をそのまま帳消しにすることができます。

相続物件に3,000万円特別控除を使う時の注意点

相続した家を売却する際も、3,000万円特別控除を利用することは可能です。

相続物件の特例控除を利用する際には、以下の3つの条件に全てあてはまっていなければいけません。

- 1981年5月31日以前に建てられたものを売るケース

- 区分所有登記がされていない

- 相続直前には親が一人暮らしをしてきた

以上の条件を満たしている家を2019年12月31日までに売った場合が特例控除の対象となります。

この特例控除を受ける場合は、更に売却した翌年の確定申告で「被相続人居住用家屋等確認書」を合わせて提出する必要があります。

この書類は市区町村の役所で発行できるもので、親が一人暮らししていたことを証明するものです。

この書類の発行時には電気・ガスの閉栓証明書などが必要なので注意しましょう。

軽減税率の特例

譲渡所得税が3000万円を超えており、かつ所有期間が10年を超える場合は軽減税率の特例を利用するほうがお得なケースもあります。

| 譲渡所得(円) | 住民税の税率 | 所得税の税率 |

|---|---|---|

| 6000万円以下 | 10% | 4% |

| 6000万円超 | (譲渡所得-6000万円)×15%+600万円 | (譲渡所得-6000万円)×5%+240万円 |

軽減された税率はわずかにも感じますが、課税額が大きくなればなるほどこの差がかなりお得に感じます。

買い換え(交換)の特例

上で挙げた3000万円特例の利用条件+以下の7条件を満たしていれば、買い換え特例を利用することができます。

- 買い換えた住宅価格が売却価格よりも高い

- 売った家の所有期間・居住期間がともに10年超

- 売却価格が1.5億円以下

- 買い換えた住宅が床面積50㎡以上・敷地面積500㎡以下

- 買い換えたのがマンションなら築20年以内であること

- 引き渡しの前年1月1日~翌年12月31日までに買い換え先を購入している

- 買い換えた翌年末までに居住が完了していること(予定)

この条件を満たしていれば、所得と損益通算をして税金を0にすることができます。

| 売却してからの時間 | 所得 | 控除した結果 |

|---|---|---|

| 売却した当年 | 500万円 | 2500万-500万=2000万円→課税0 |

| 2年目 | 500万円 | 2000万-500万=1500万円→課税0 |

| 3年目 | 500万円 | 1500万円-500万=1000万円→課税0 |

| 4年目 | 500万円 | 1000万-500万=500万円→課税:500万円 |

このように、数年の所得と通算して当面の支払いを0にできます。

ただ、これは繰り越しただけで、また新居を売却する時にまとめて支払いが必要になります。

家の売却損が出た場合は損益通算をおこなう

上の買い換え(交換)の特例は、売却益が出た時だけでなく、売却損の場合にも利用することができます。

また、買い換え目的ではない家の売却で損失が出た時には特例を利用できます。

所得金額が3000万円以下の方に限りますが、上で挙げたように所得と損益通算をして会計上の損失を0にできます。

家の売却で損失が出ると、給与からその分が引かれてしまいますが、この控除を使えば天引きされた分が戻ってくる可能性が高いです。

売却損が出た際の確定申告は必須ではないですが、結果がどうであれ申告しておくほうがお得なのです。

→家を売ると高確率で損をする?売却損を防ぐ5つの方法損益通算には2つの特例を使う必要がある

所得税を節税するためには、2種類の特例控除を使う必要があります。

- 特定居住用財産の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

- 居住用財産の場合の譲渡損失の繰越控除の特例(買い換え)

名前が長くて難しいですが、一般的に売却損が出た時には前者の特例を、住み替え(買い替え)で売却損が出た時には後者の特例を利用するようになります。

2種類の特例の内容についてはこちらにまとめています!

→家の売却で損した時も確定申告すべき!損益通算をして節税しよう!

損益通算は売却後の4年目まで続けることができる

これらの特例を利用したらどうなるのか、具体的な例を見ていきましょう。

例えば、年間総所得500万円の人が家を売却し、2500万円の損失を被った場合、以下のように損失が繰り越されて税額が軽減されます。※総所得は4年間不変とする

| 売却してからの時間 | 所得 | 控除した結果 |

|---|---|---|

| 売却した当年 | 500万円 | 2500万-500万=2000万円→課税0 |

| 2年目 | 500万円 | 2000万-500万=1500万円→課税0 |

| 3年目 | 500万円 | 1500万円-500万=1000万円→課税0 |

| 4年目 | 500万円 | 1000万-500万=500万円→課税:500万円 |

結果的に税金の80%を節税することができました。

このように、売却損が出た人も確定申告をおこなうメリットは大きいので、ぜひ活用しましょう!

家売却で発生する税金の注意点

家を売却する際には税金が発生しますが、次のような注意点があります。

- 売却時の控除と住宅ローン控除が併用できない

- 税金の支払いのタイミグは一律ではない

- 取得費が不明な場合は売却額から計算できる

- 控除は確定申告で申請する

- 税金以外にも費用がかかる

- 売却損が発生した場合は税金が戻ってくる

知らないとのちに損することがあるので確認しておきましょう。

以下にそれぞれの注意点を解説します。

売却時の控除と住宅ローン控除が併用できない

家を売却する際、売却益を得たときには3000万円特別控除が利用できることがあります。

しかし、住宅ローン控除とは平行できないので注意しましょう。

特に住み替えを検討している人は、家の売却と家の購入を同時に行うので、どちらの控除を利用するか検討しましょう。

利用する控除によって控除できる金額が変わってきます。

税金の支払いのタイミグは一律ではない

家を売却した際には税金の支払いが発生しますが、支払うタイミングは一律ではありません。

例えば印紙税は売買契約を結ぶタイミングで売却しますが、登録免許税は家の引き渡しのタイミングです。

基本的には売却活動の後半に支払いが固まっています。

それぞれの売却タイミングを確認して、忘れることのないようにしておきましょう。

取得費が不明な場合は売却額から計算できる

家を相続した際など、物件の取得費が不明なことがあります。

その場合、家を売却額の5%を概算として取得費として計算できます。

家を購入したのがかなり前の場合や、取得費が売却額の5%を下回る場合も5%とみなすことが可能です。

控除は確定申告で申請する

譲渡所得税に関する控除を利用する場合、確定申告を行います。

譲渡所得税は物件の売却で利益が発生した場合に支払いが発生しますが、控除を利用する際は申請しなければなりません。

確定申告は、家を売却した翌年の2月16日~3月15日までに行います。

売却した時期によっては確定申告までに時間が空くこともあるので気を付けましょう。

また確定申告はインターネットで申告することもできますが、不安な場合は税務署の相談会場に行ってみると良いです。

税金以外にも費用がかかる

家を売却する際には税金が発生しますが、税金以外にも費用が掛かります。

特に不動産会社への仲介手数料は売却価格の3~4%なので、非常に大きな金額になります。

家の売却でかかる費用を総合的に計算しておき、予想外の出費に対応しましょう。

売却損が発生した場合は税金が戻ってくる

家を売却すると、購入価格より売却価格のほうが少ない「売却損」となるケースもあります。

その場合、居住用不動産の譲渡損失の損益通算を行うことで、税金が戻ってきます。

損益通算とは、ある所得で損失が出た場合に他の所得から損失分を差し引くことで所得税を減額することができる制度です。

家の売却で損益通算が使えるのは、物件の所有期間が5年を超えており、次の要件にあてはまる物件です。

- 売却相手が配偶者や親族ではないこと

- 売却年の前々年までに他の特例を利用していないこと

- 売却する物件に10年以上の住宅ローンが残っていること

- その年の所得が3000万円以下であること など

また、その年の所得から差し引けなかった損失金額があれば、翌年以降に最長3年間繰り越すこともできます。

売却損が発生した場合は大幅に節税できることもあるので、確認しておきましょう。

不動産一括査定サイトを利用して家を高く売ろう

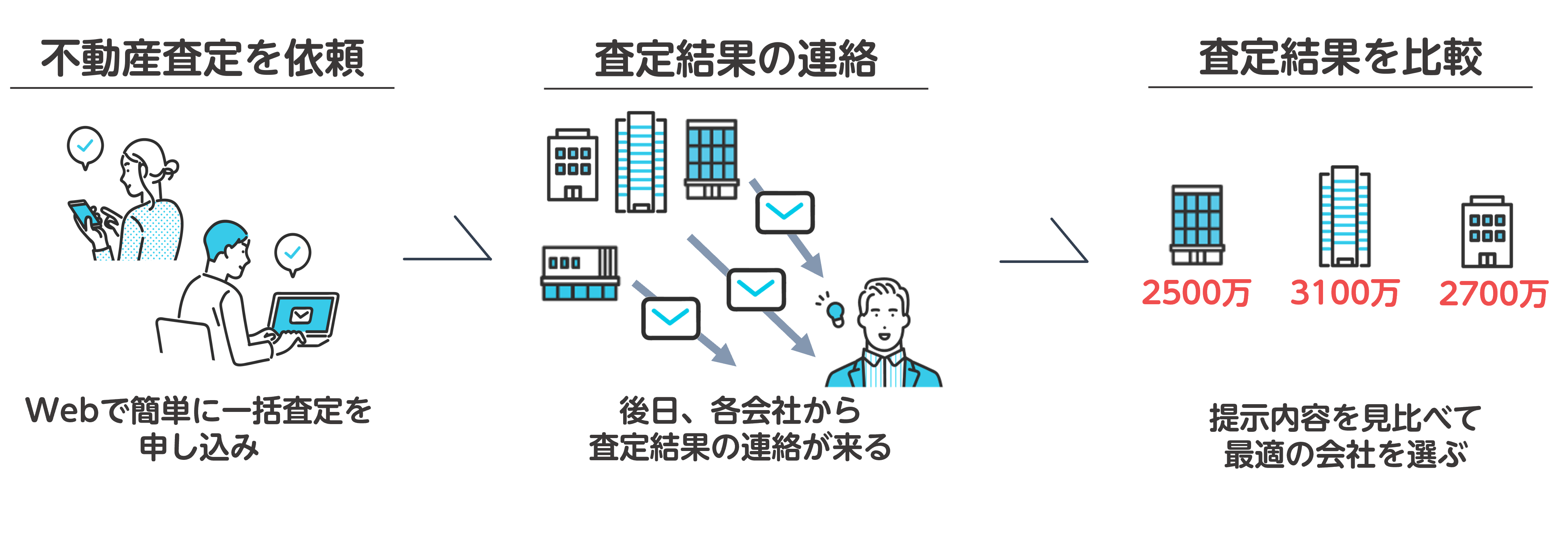

家を高く売った方の9割以上が利用するサイトが不動産一括査定サイトです。

物件のカンタンな情報を60秒前後で記入・送信すれば、地域に対応している不動産会社へ一括で査定依頼をすることができます。

今は査定の精度が上がり、査定額と実際の売却額はほぼイコールとなっているので、査定額を比較した上で最高額のところと契約をすれば、少なくとも相場以下で売れることはありません。

家を高く売って、税負担を少しでも減らしましょう!

※不動産一括査定サイトの詳しい使い方は、こちらにまとめてあります。

→不動産一括査定サイトおすすめ比較ランキング!不動産売却におすすめの人気15社を厳選紹介【2023年最新】