不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

共有名義の不動産を売却する方法とは?売却時にかかる諸経費や売却前に行う決め事について解説

- 本ページにはPRリンクが含まれます。

- 当サイトでは、アフィリエイトプログラムを利用し各事業者から委託を受け広告収益を得て運営しております。

不動産には所有権があります。

一度所有者名義を設定してしまうと、なかなか変更することができません。

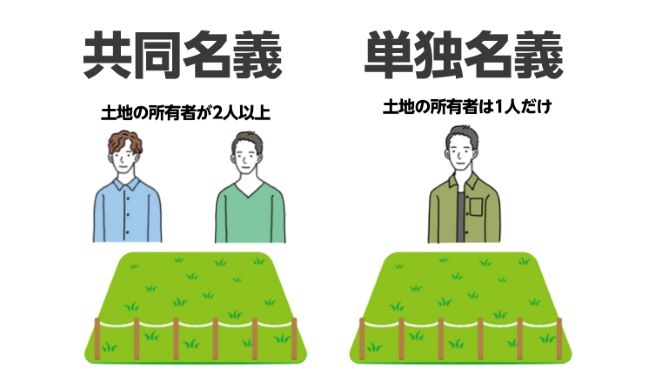

所有者が一人の単独名義がほとんどですが、複数の人が所有者となる共有名義も法律で認められています。

共有名義にすることで所有者の権利・責任が分散されるので、相続した不動産を家族と共有名義にしておくと便利です。

しかし、最終的に売却をすることになると、所有者が複数いると手続きが面倒になってしまいます。

この記事では、共同名義の不動産を売却する方法を紹介していきます。

不動産売却とは?不動産を売るなら読むべき鉄則

不動産の共有持分とは?

亡くなった親族から不動産を相続するとき、亡くなった親族の兄弟・姉妹らといった血縁関係者の誰かと1つの不動産を共有している場合があります。

共有状態にある不動産の売却は、通常の単独名義状態の不動産を売却するときとは異なる段取りを経て売却に至ります。

ここでは、共有名義になっている不動産の概要及び、単独名義の不動産との違いについて解説して行きます。

共有名義の不動産とは

参照:民法|第二百四十九条 共有物の使用より

共有名義の不動産とは、一つの不動産物件が複数人の名義で所有されている状態を指し、具体的には戸建て住宅や土地等の不動産を家族やビジネスパートナーなど、複数の関係者が共同で所有している状態を言います。

共有名義の設定は、共有者間の合意に基づき、不動産登記簿にその所有権の共有状態が明記されることで法的に認められます。

この所有形態は、家族が共同で住宅を購入する際や、事業用の不動産を複数の投資者で持つ際によく見られます。

しかし、共有名義には注意が必要です。

例えば建物は一方の名義、土地は別の名義で登記されている場合、これらは個別の不動産として扱われ、厳密な意味での共有名義とは異なります。

このように、共有名義の不動産は所有権の共有により複数の人が関わる複雑な法的関係を生じさせるため、その管理や売却、相続などにあたっては、共有者間の明確な合意形成が重要になります。

区分所有と共有不動産の違い

区分所有と共有不動産は、不動産所有の形態における二つの異なる概念です。

| 不動産所有の形態 | 区分所有 | 共有不動産 |

|---|---|---|

| 概念 | 主に分譲マンションやオフィスビルのような建物に見られ、建物内の個々の部屋やユニットがそれぞれ異なる所有者によって所有されている状態を指す。 | 一つの不動産物件が複数人によって共同で所有されている状態を指す。 |

| 所有部分の活用範囲 | 各ユニットの所有者は自分のユニットに対する完全な所有権を持ち、その部屋の利用、改装、売却が自由に行える。 | 物件の売却や大幅な改修などの重要な決定を行う際には、全共有者の同意が必要です。 |

これらの違いは、不動産の取得、管理、そして将来的な売却や相続の際に重要な影響を及ぼし、所有者が直面する法的および財務的な責任にも影響を与えます。

したがって、不動産を購入する際には、区分所有権と共有所有権の違いを正確に理解し、自身のニーズや目的に最も適した所有形態を選択することが重要です。

共有不動産の共有名義人が持つ権利と同意の適用範囲

相続した共有不動産の名義人なっているとは、個人の判断でできる行為には限界があり、限界以上の行為を実行する場合は、共有名義人になっている者から同意を得なければなりません。

以下は、共有名義人が持つ権利と同意を求められる要件範囲です。

- 自分の共有持分の売却は自由に行える

- 不動産の保存・使用行為は共有者個人の判断で実行可能

- 不動産の管理行為は共有者の過半数の同意が必要

- 不動産の処分・変更行為は共有者全員の同意が必要

ここからは、各要件について解説して行きます。

自分の共有持分の売却は自由に行える

共有者は、自分が持つ共有持分に関しては、他の共有者の同意なしで自由に売却できます。

この権利は、共有者がその持分に対して完全な権利を有していることに基づいています。

たとえば、兄弟間で共有されている土地において、一方が自分の持分を他方や外部の第三者に自由に売却できるケースが該当します。

しかし、このような取引を円滑に進めるためには、売却意向を事前に他の共有者に通知することが望ましいです。

持分の売却が自由に行えるとはいえ、その行為が共有不動産全体の管理や利用に影響を及ぼす可能性があるため、共有者間の事前のコミュニケーションはトラブルを防ぐ上で非常に重要です。

- 買主に対して共有状態の不動産であることを伝えておく

- 他の共有者が存在することを明確に伝える

- 不動産の価値や売却に際しての法的手続きにおいても、専門的な知識が必要

共有不動産の持分売却に関しては、適切な評価額の設定や契約書の作成など、法律的な支援を得ることが賢明です。

不動産の保存・使用行為は共有者個人の判断で実行できる

共有不動産においては、各共有者にはその物件を適切に維持し、保護するための責任が伴います。

共有物件の価値を守り、その使用価値を維持のため、共有者が個々の判断で物件の修繕やメンテナンスといった保存行為の実行が行える。

認められている行為の目的

- 建物の老朽化に対する修繕

- 不法占拠者の排除 など

ただし、例外として大規模な改修や物件の性質を変更するような行為については、他の共有者の同意を得ること。

参照:民法|第二百五十二条 共有物の管理より

また、共有不動産を居住用として使用する場合、共有者は物件全体の利用が可能ですが、この際に他の共有者への使用料の支払いが必要です。

これは、共有物件を独占的に利用することにより、他の共有者がその利用から排除されるため、公平性を保つ措置として設けられています。

使用料の額は、通常、共有者間の合意や持分の比率に基づいて決定されます。

参照:民法|第二百四十九条 共有物の使用より

これらの原則は、共有不動産の効果的な管理と運用を可能にし、共有者それぞれの権利と責任を明確にします。

共有者個人が不動産の保存に関してある程度の自由を持つことは、緊急性の高い修繕を迅速に行うなど、物件の価値を維持する上で大きな利点となります。

不動産の管理行為は共有者の過半数の同意が必要

不動産の管理に関する行為は、その性質上、全共有者の利益に影響を及ぼすため、これらの活動を実施するには共有者の過半数の同意が必要とされています。

- 物件の短期賃貸借契約の締結

- リフォーム作業の実施

- その他の改善措置

参照:民法|第二百四十九条 共有物の使用より

このルールは、不動産が適切に管理され、改善されることを保証し、同時に全共有者の利益を保護するために設けられたものです。

この過半数の同意要件は、共有不動産が多数の共有者によって所有されている場合に重要となります。

それは、単一の共有者が独断で行動することにより、他の共有者の権利や不動産の価値に悪影響を及ぼす可能性を最小限に抑えるためです。

例:大規模なリフォームや長期賃貸契約の締結は、不動産の使用価値や市場価値に大きな影響を与えるため、これらの決定は慎重に行われる必要があります。

過半数の同意を得るプロセスは、共有者間での透明性と公正性を促進することを目的としています。

このプロセスを通じて、共有者は不動産に関する重要な決定を共同で行い、それぞれの意見や懸念を考慮に入れる機会を持つことができます。

緊急を要する修繕やメンテナンスのような保存行為とは異なり、管理行為は通常、より計画的で長期的な視点から行われるべき活動です。

そのため、共有者間でのコミュニケーションや合意形成のプロセスは、不動産の効果的な管理と保全において中心的な役割を果たします。

不動産の処分・変更行為は共有者全員の同意が必要

不動産の処分や大幅な変更行為、主に売却や抵当権の設定などに際しては、共有不動産の共有名義人になっている者、全員の同意が必須とされます。

このような規則になっているのは、共有者全員の権利と利益に直接的な影響を及ぼす可能性があるためです。

- 不動産の共有者間での公平性を保つため

- 一方的な決定による不利益や紛争の発生を防ぐため

参照:民法|第二百五十一条 共有物の変更より

特に、戸建て住宅やマンションのように、物理的に分割不可能な不動産においては、共有者間での合意形成がさらに重要となります。

共有者の一人一人が持つ権利と利益を守るために、不動産の処分や変更に関する決定は、共有者全員が納得するまで十分な話し合いを重ねる必要があります。

相続によって共有不動産の共有者となった場合、兄弟間での意見の相違が、不動産の処分や利用方法に関して複雑なトラブルを引き起こすことがあります。

そのため、相続した不動産については、早期から共有者全員で将来の利用計画や処分計画について話し合い、共通の理解と合意を形成しておくことが望ましいです。

共有名義の不動産を売却する方法

冒頭でも紹介したように、共有名義の不動産は、複数の人が所有権を持つものを指します。

共有名義の不動産を売却する際は、通常の単独名義の物件よりもいくつかの点を注意しながら進める必要があります。

以下に、共有名義になっている不動産を売却する方法です。

- 共有者全員から同意を得た状態で不動産を売却する

- 自分の名義の共有持分だけ売却する

- 他の共有者に持分を買い取ってもらう

- 分筆して売却する

- リースバックを活用する

ここでは、上記5つの売却方法について1つずつ解説して行きます。

共有者全員から同意を得た状態で不動産を売却する

共有名義の不動産の売却をスムーズに行う方法として最もシンプルかつ合理的な方法は、不動産の名義人になっている共有者全員から同意を得た状態で売却に踏み切ることです。

このプロセスは、不動産売却において共有者間の意見の一致を確認し、全員が売却条件に同意していることを保証するために不可欠です。

不動産は市場価格で売却され、その収益は共有者の持分比率に応じて公平に利益が分配される。

ただし、共有者の中に一人でも売却に反対する者がいる場合、その不動産の売却は大きな障害に直面します。

- 不動産売却活動の停滞及び資産価値の低下

- 共有者間の関係に悪影響を及ぼす

このような状況を避けるためには、売却プロセスを開始する前に、全共有者間で徹底的な協議を行い、可能な限り全員の合意を形成することが求められます。

共有不動産の売却にあたっては、専門家のアドバイスを求めることも有効な戦略です。

不動産仲介業者や法律家は、売却プロセスにおける複雑な法的手続きや交渉を支援し、共有者間の合意形成の促進に繋がります。

自分の名義の共有持分だけ売却する

共有不動産における売却で全共有者の同意が得られない場合、自己名義の共有持分のみを売却する方法があります。

共有不動産の売却に際して共有者間の合意形成に障害がある時に有効な手段です。

【売却できる範囲】

持分の売却は、土地や建物など、共有されている不動産の一部に限定されます。

参照:民法|第二百五十二条 共有物の管理より

この選択を通じて、共有者は自身の権利を行使し、共有不動産全体の売却に関する合意が不可能である場合にも、個人的な財産権を実現できます。

持分を専門の買取業者に売却する場合、一般に、共有不動産全体と比較して売却価格が低くなる傾向があります。

これは、共有持分の購入者が将来的に他の共有者との調整や合意形成を必要とする可能性があるため、リスクが高まるからです。

そのため、持分売却は、急ぎ資金が必要な場合や、共有不動産の管理に関する紛争を解決したい場合に検討されることが多いです。

持分の売却を検討する際は、他の共有者に売却意向を事前に通知することが望ましいです。

【売却意向を事前に通知する理由】

- 共有関係における透明性と信頼を維持のため

- 売却後に新たな共有者との関係が発生するため

- 既存の共有者との関係を円滑に保つため

他の共有者に持分を買い取ってもらう

共有不動産において自己の持分を売却したい場合、他の共有名義人にその持分を買い取ってもらう方法は、双方にとって有益な選択肢です。

| 共有名義の不動産を売買する人 | メリット |

|---|---|

| 売り手 | ・外部の買取業者や見知らぬ第三者を探す手間を省き、取引の透明性と信頼性を高めてくれる。 ・不動産の状況や共有者間の関係を良く知る間柄であるため、売買に伴うトラブルの回避につながる。 |

| 買い手 | 自身の持分を増やすことで、将来的な不動産全体の売却や管理における発言力の強化につながる。 ・持分拡大が、後々の不動産の価値向上によって大きな利益を生み出してくれる。 |

しかし、この取引を成功させるためには、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。

- 売却条件、価格、支払い方法などについての合意形成が必要

- 取引の公正性を保証するため、正式な売買契約を結ぶこと

- 契約書には、売買の条件、権利義務、そして可能な紛争解決手段を明記する

加えて、持分の売買を行う際には、売却予定の持分に関して他の共有者に通知することが礼儀とされています。

これにより、共有不動産の透明性が保たれ、将来的な誤解や不和を防ぐことができます。

分筆して売却する

共有名義の土地を効果的に売却する一つの方法として、分筆してから売却を行う手段があります。

一つの土地を複数の区画に区切り、それぞれを独立した土地として再登記するプロセスを指します。

この方法を用いることで、元々共有名義であった土地が、分筆後は各共有者の単独名義の土地となり、それぞれが自由に売却する権利を持つことができます。

分筆売却は、共有者間での意見の対立や合意形成が難しい時に有効な手段です。

共有者がそれぞれ独立した所有権を持つことにより、個別の判断で土地を売却し、投資回収に役立ちます。

しかし、分筆には専門家による測量作業や所有権移転の登記など、複雑かつコストがかかる手続きが伴います。

- 必要なコストや手間

- 分筆後の土地の利用価値

- 分筆後の土地の<市場価格/li>

また、分筆により新たに形成される各区画のサイズや形状が、将来の利用や売却においてどのように影響を与えるかも考慮する必要があります。

リースバックを活用する

共有名義の不動産に居住している方がおり、その方が物件全体の売却に難色を示す場合、リースバックという売却方法の利用を検討しましょう。

不動産の所有者が自身の物件を専門の会社に売却し、その後、同じ物件を賃貸契約によって戻してもらい居住を続けるという売却方法です。

【リースバックが居住中の共有名義の不動産を売却するときに有効な場面】

- 資金調達が必要な場合

- 共有者間での売却について合意が取れない場合

- 売却したいが居住権を維持したい場合

しかし、リースバックにはいくつかの注意点があります。

- 売却後に支払う家賃が市場価格よりも高く設定される

- 最終的には元の住宅ローンの総返済額を超えるコストがかかる

- 物件が会社の所有物となるため、居住ルールの変更や賃貸契約の更新に際して不利な条件が課される可能性がある

また、物件は会社の所有となるため、居住に関するルール変更や更新のリスクが生じます。

このため、リースバックを選択する際には、その契約内容や将来的なリスクをしっかりと理解し、信頼の置ける会社と取引を行うことが重要です。

リースバックの仕組みとは?メリット・デメリット・注意点をわかりやすく解説共有名義の不動産を売却するときに必要な書類

共有名義の不動産を売却するときに用意する書類は、単独名義の不動産を売却するときに用意する書類と同じです。

不動産売却の必要書類を一覧で紹介!不動産を売る時に必要な全22書類の取得・提出方法を解説

しかし、共有不動産を売却する際は、以下の書類を手元に用意しておく必要があります。

- 登記識別情報(登記済権利証)

- 地積測量図・境界確認書

- 共有名義者全員の身分証明書と実印・印鑑証明書・住民票

ここからは、上記3つの書類がどのような場面で使用されるのかについて解説します。

登記識別情報(登記済権利証)

画像引用:法務省|登記識別情報を通知する際の通知事項の追加についてより

登記識別情報は、不動産登記が完了した際に名義人に交付されるもので、その名義人が不動産の所有者であることを示すための情報となります。

具体的には、12桁の英数字からなるコードのようなもので、この情報を登記所へ提出すれば、本人確認が可能となります。

2006年以前は「登記済権利証」という形式で発行されていたのですが、その後はこの登記識別情報に変わっています。

売却する際は、この情報または旧式の登記済権利証が必要となります。

権利証を紛失した場合は、事前通知を利用して名義人であることを確認する手続きが必要です。

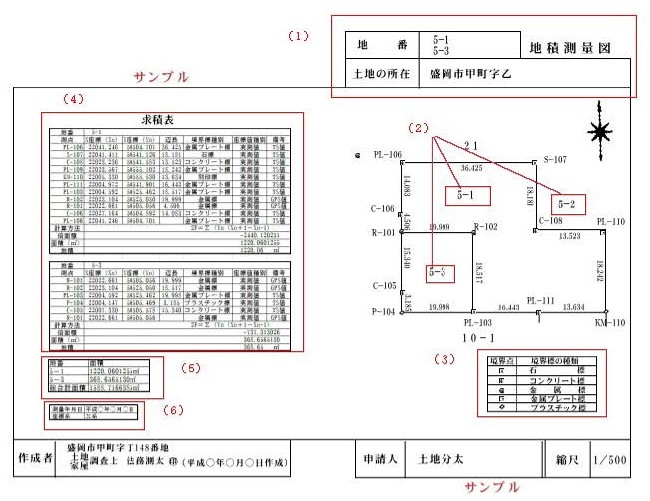

地積測量図・境界確認書

画像引用: 盛岡地方法務局|「地積測量図サンプル」より

地積測量図や境界確認書は、土地の面積や境界に関する情報を示す重要な書類です。

地積測量図は、土地の面積や形状、地番などが詳しく記載された図面で、土地の特性や面積の計算結果を正確に知ることができます。

一方、境界確認書は、隣接する土地との境界を明確にしたものです。

境界が不明確なまま売却を進めると、後にトラブルの原因となる可能性があるため、これらの書類の準備は大切です。

共有名義者全員の身分証明書と実印・印鑑証明書・住民票

共有名義の不動産売却時、最も重要なのは、共有者全員の同意とその確認です。

以下は、共有者全員の身分を証明する書類して提出が求められる書類です。

- 身分証明書

- 実印

- 印鑑証明書

- 住民票

これらの書類によって、共有者の同意が正式に確認され、売却が進められます。

特に共有者が多い、または遠方に住んでいる場合、事前の準備やコミュニケーションが欠かせません。

また、何らかの事情で売却に参加できない共有者がいる場合、その人の代わりに手続きを進めるための委任状も必要します。

不動産売却の手続きを代理人に任せることは可能?委任の手続きや売買に伴うリスク・注意点を解説共有名義の不動産を売却するときにかかる費用

共有不動産を売却すると、売主には以下の税金と手数料を支払わなければなりません。

- 登記費用

- 印紙税

- 仲介手数料

- 譲渡所得税

上記で挙げた4つの諸経費は、通常の不動産売却を行ったときにも発生します。

ここからは、各諸経費について解説して行きます。

登記費用

共有不動産を売却する際、名義変更のための登記手続きが必要となります。

この手続きには、3~7万円程度の費用が発生する場合が多いです。

さらに、抵当権が設定されている場合は、それを抹消するための「抵当権抹消登記」が要求され、この登記の費用は不動産1つにつき1,000円程度となります。

実際の登記の手続きは司法書士に依頼することが一般的で、この場合の報酬も考慮に入れる必要があります。

登記の種類や内容により、報酬額は変動しますが、例えば、所有権移転登記の場合は約2万8,000~12万円が目安とされています。

| 登記の種類 | 報酬額の目安 |

|---|---|

| 所有権移転登記 | 2万8,000~12万円 |

| 所有権保存登記 | 1万3,000~5万円 |

| 抵当権設定登記 | 2万~7万5,000円 |

印紙税

不動産の売買契約書を作成する際にかかる税金が印紙税です。

この税の額は、契約書に記載されている売買価格によって変動します。

| 契約書上に記載されている金額 | 印紙税 |

|---|---|

| 1万円未満 | 非課税 |

| 10万円以下 | 200円 |

| 10万円を超え50万円以下 | 400円 |

| 50万円を超え100万円以下 | 1千円 |

| 100万円を超え500万円以下 | 2千円 |

| 500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |

| 1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |

| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |

| 1億円を超え5億円以下 | 10万円 |

| 5億円を超え10億円以下 | 20万円 |

| 10億円を超え50億円以下 | 40万円 |

参照:国税庁印紙税額の一覧表より

例えば、契約書に5,000万円以下の価格が記載されている場合、印紙税は1,000円となり、1億円以下のものでは30,000円の税が発生します。

重要な点として、印紙税の負担者は特定されておらず、売主、買主双方で折半、もしくはどちらか一方が全額負担することも可能です。

仲介手数料

不動産の売却には、専門的な知識や手続きが求められるため、不動産会社に仲介を依頼することが一般的です。

その際、成果報酬として仲介手数料が発生します。

この手数料の上限は、宅地建物取引法によって定められています。

| 売買価格 | 仲介手数料 |

|---|---|

| 200万円以下 | 売買価格の5% + 消費税(10%) |

| 200万円超、400万円以下 | 売買価格の4% + 消費税(10%) |

| 400万円超 | 売買価格の3% + 消費税(10%) |

不動産売却の仲介手数料はいくらが相場?なぜ払うの?根拠・計算方法を解説

譲渡所得税

不動産を売却して利益が発生した場合、譲渡所得税と住民税がかかります。

この税は、不動産の保有期間により、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、それぞれ税率が異なります。

| 税区分 | 所有期間 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 |

|---|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得税 | 5年未満 | 30.0% | 0.63% | 9.0% |

| 長期譲渡所得税 | 5年以上 | 15.0% | 0.315% | 5.0% |

上記表から伺えるように、短期譲渡所得に設けられた税率は、長期譲渡所得の税率よりも高めに設定されています。

その目的は、短期間で土地の売買を繰り返して収益を得る土地ころがしを抑制するためです。

売却後に発生する諸経費の中でも、譲渡所得税の支払い負担は重たく、売却後の資金繰りに大きな打撃を与えることもあります。

もし共有不動産の売却を考えているなら、5年以上の所有期間を経てから売却に臨むのがベストです。

不動産売却時の税金は5年で課税額が大きく減少!短期譲渡所得の仕組みとポイント共有不動産の売却益は持ち分割合に応じて分割

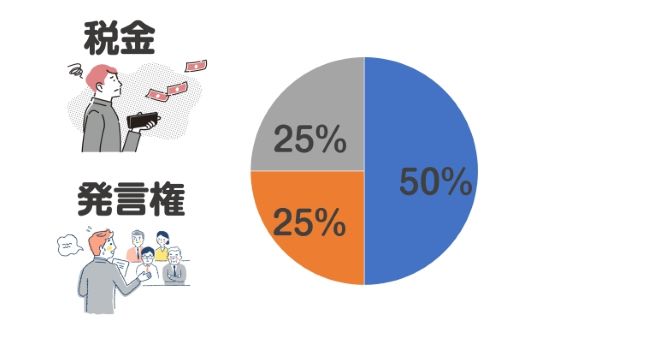

共有不動産の売却で得た利益は、持ち分の割合に応じて分割するようになります。

例えば、3人の持ち分割合がA:50%、B:25%、C:25%の物件が2,000万円で売れた場合、売却代金は以下のように分割されます。

- A:1,000万円

- B:500万円

- C:500万円

持ち分割合を無視して代金を分割すると贈与税が発生するので注意

持ち分割合に応じて売却代金を分するのは、共有不動産を売却する際の基本的なルールです。

ただ、例えば持ち分割合がA:50%、B:25%、C:25%ではあるけど、Cのおかげで高く売れたので売却代金の割り振りをA:25%、B:25%、C:50%に変えたとします。

Cにとっては嬉しい話ですが、税務署はAがCに25%分のお金を譲渡したとみなし、贈与税が発生してしまいます。

このように、持ち分割合を無視して取り分を設定すると大きなトラブルに巻き込まれかねないので注意しましょう。

持ち分割合が大きいと発言権も大きくなる

このように、持ち分割合が大きいほど、その不動産に関する決定権も大きくなります。

自分の持ち分は少ないけど売却したい場合は、このリスクを事前に想定しておきましょう。

逆に持ち分割合の大きい所有者が売却を迫ってきても、1人が反対をすれば売ることはできません。

決定権は持ち分の大小にかかわらず、全ての所有者が持っています。

共有名義の不動産の持分を売却するリスク

「共有不動産の共有名義人が持つ権利と同意の適用範囲」や「共有名義の不動産を売却する方法」でも紹介したように、共有不動産の持分のみの売却は、個人の判断で行えます。

しかし、持分の売却や買取を行うと、以下のようなリスクを被ることになります。

- 低額で共有持分を買い取ろうとしてくる業者がいる

- 持分購入者が不動産内を出入りする

- 家賃請求・税金滞納のリスクが生じる

- 共有物分割請求が業者側から来る

上記4つのリスクの中には、売主に関係しているものもあれば、他の共有者にも関係しているものもあります。

ここでは、共有不動産の持分を売却するリスクについて解説して行きます。

低額で共有持分を買い取ろうとしてくる業者がいる

共有持分買取業者は利益を最大化するために、共有者から持分をできるだけ安い価格で買い取ろうとします。

したがって、持分を売却する際には、不当な低価格での買取を提案されるリスクがあります。

買取価格に納得がいかない場合は、無理に売却する必要はありません。

また、共有者として持分を保有し続けることで、将来的な価値上昇やより有利な条件での売却のチャンスを待つこともできます。

ただし、他の共有者との関係性や不動産の利用状況を考慮する必要があります。

持分購入者が不動産内を出入りする

共有持分を買い取った業者は、その不動産内を自由に出入りする権利を持ちます。

これにより、他の共有者との間でトラブルが発生するリスクがあります。

特に、共有不動産が住居や事業所として使用されている場合、新たな持分所有者の出入りが他の利用者にとって不快や迷惑と感じられる可能性があります。

共有持分を売却する際には、こうしたリスクを事前に考慮し、他の共有者と十分なコミュニケーションをとることが重要です。

家賃請求・税金滞納のリスクが生じる

共有不動産を賃貸している場合、持分を売却すると、新たな持分所有者から家賃の支払いを請求される可能性があります。

また、固定資産税などの公租公課についても、持分割合に応じて支払い責任が生じます。

これらの費用の支払いが滞ると、税金滞納のリスクが生じ、最終的には法的なトラブルに発展する可能性があります。

したがって、共有持分を売却する際には、これらの経済的な責任をしっかりと理解し、計画的に行動することが重要です。

共有物分割請求が業者側から来る

共有持分の買取交渉が難航すると、業者は共有物分割請求を行うことがあります。

これは、共有物件を持分に応じて分割するための法的手続きであり、話し合いがつかない場合には裁判に発展する可能性があります。

裁判になれば、時間と費用がかかるだけでなく、感情的な負担も大きくなります。

また、裁判所が分割方法を決定することになり、自身にとって不利な結果になるリスクもあります。

そのため、共有持分を売却する前に、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

共有不動産の持分売却で発生するトラブルの対処方法

「共有不動産の持分を売却するリスク」で紹介したように、共有不動産の持分を売却したり、業者買取に出すと、様々なトラブルを招きます。

トラブルが発生すれば、共有者間でのトラブルに発展する恐れもあります。

1次・2次トラブルを発生させないためにも、ここでは、共有不動産の持分売却で発生するトラブルの対処方法が以下の4つです。

- 遺産分割時に不動産を共有名義にしない

- 共有物分割請求を行って共有状態を解消する

- 夫婦で共有している不動産の売却取り決めは早いうちに決めておく

- 相続人と共有している不動産の処分方法は生前のうちに決めておく

最も有効的手段は、共有名義を避けることです。

その点を踏まえた解決策となるのが、上記表中に挙げた2つの方法です。

ここからは、各方法について解説して行きます。

遺産分割時に不動産を共有名義にしない

遺産として不動産を相続する際、共有名義での所有を避けることで、後々のトラブルを防ぐことができます。

遺産分割を行う際、不動産の売却代金を相続人同士で分配する方法を選択するか、または特定の相続人がその不動産を引き取り、他の相続人に対して金銭的な補償を行うことで、共有名義を持たなくても公平な分割が可能になります。

このアプローチにより、後の持分売却時に発生し得る対立や不一致を避けることができ、スムーズな遺産相続が実現します。

共有物分割請求を行って共有状態を解消する

共有不動産を持つことによるトラブルを防ぐために、共有物分割請求を行い、共有状態を早めに解消することが重要です。

共有物分割請求とは、共有者の一人が他の共有者に対して共有状態を解消するよう請求することを指し、法的な強制力を持っています。

共有物分割には「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の三つの方法があります。

現物分割

現物分割とは、共有状態が原因でトラブルが起こっている土地を強制的に分筆し、共有者をそれぞれ割り当てることで共有を解消する方法です。

最も広く一般的に行われている分割方法で、トラブル解決の他にも平和的な遺産相続のために用いられることが多いです。

代償分割

共有物について、特定の共有名義人が全ての所有権を取得した上で、他の名義人に対して代償金を支払う方法です。

特定の一人が不動産を取得した後は、その人の権限で自由に利用・処分ができるようになります。

換価分割

不動産を売却し、得られた利益を共有者で分配します。

これにより、共有状態が解消され、それぞれが独自の道を選択できるようになります。

夫婦で共有している不動産の売却取り決めは早いうちに決めておく

共働き夫婦の数は年々増えてきており、新居の購入や住宅ローンの申し込みの費用を2人で分けて支払うケースも多くなっています。

ただ、夫婦の負担額をきっちり半分ずつに分けて支払っていたのであれば共同で所有しているという意識を持ちやすいですが、夫の負担が9割で妻の負担が1割でローンを組んだ場合にも、夫婦の共同所有となってしまうので注意が必要です。

共同所有のまま売り出しても手続きさえしっかりすればトラブルは起きませんが、離婚後に売却する場合は、夫婦の意見が一致している必要があるので、なるべく離婚協議中に家の取り扱い方を決めておくことをおすすめします。

相続人と共有している不動産の処分方法は生前のうちに決めておく

二世帯住宅を売却する場合は特に、トラブルが起こりやすいといわれています。

例えば、兄弟のうち一人が親と一緒に住み、最後まで介護をしていたので、他の兄弟よりも多くの取り分を要求したというケースや、逆に県外で世帯を持っている兄弟が、親と同居していた一人に単独相続されたことに異議を唱えるというケースもあります。

こうしたトラブルを避けるために、生前のうちから兄弟同士で話し合う、司法書士を立てて効力のある遺言書を作っておくという対策が必要になります。

共有名義の不動産を売却する前に済ませておくこと

共有不動産の売却は、単独名義の不動産を売却するよりも難しく、難儀する点が多々あります。

しかし、これから紹介する準備を事前に共有者全員と済ませておけば、不動産売却がスムーズに行えます。

- 共有不動産の売却価格の相場を把握する

- 共有不動産の持分割合を把握する

- 共有持分権者の洗い出し

- 共有者間の意見をまとめる調整役を決める

- 税金・ローン返済などの費用負担割合を決める

- 売却価格の最低額を決めておく

- 名義変更のタイミングで所有者を統一する

ここからは、各準備について1つずつ解説して行きます。

共有不動産の売却価格の相場を把握する

共有不動産の売却を考える際、最も重要なのが、売却価格の相場を知ることです。

この相場の理解が、適正な売却価格の設定や交渉の基盤となります。

第一に、近隣の類似物件の取引価格や市場価格をリサーチすることから始めましょう。

この情報は、公的な登記簿や不動産情報サイトなどから入手できます。

さらに、複数の不動産会社に査定依頼をすることで、実際の市場価格を具体的に知ることができます。

査定を行う際は、物件の特徴や状態、立地条件などを詳細に伝えることで、より正確な価格を引き出せます。

不動産売却相場はいくら?地域別の価格と初心者でも簡単に相場を調べる方法共有不動産の持分割合を把握する

共有名義の不動産を売却したいのであれば、まず持分割合を調べておくことをおすすめします。

なぜなら、所有者が複数いるといっても、権利が平等に振り分けられているとは限らないからです。

こどもが2人の場合は、長男の持ち分が3分の2、次男の持ち分が3分の1となっているかもしれません。

共同名義の不動産を売却しても代金を持ち分の割合で分割するようになるので、売却をしても利益があまり出ない場合があります。

そのため、事前に持ち分を調べておくことが大切です。

持ち分を調べるには、登記簿を確認するのが最も確実です。

登記簿は登記所(法務局登記部門)の窓口で申請することができますが、600円の手数料を払えば郵送してもらうことも可能です。

単独名義の場合は【所有者】と、共同名義の場合は【共有者】として氏名が記載されており、その他の共有者氏名と持ち分割合も記されています。

ただ、もし共有者が亡くなっていたときに相続登記をしていなければ、故人がそのまま共有者として登録されるので、注意しましょう。

共有持分権者の洗い出し

共有不動産の売却を進めるには、共有持分権者すべての同意が必要です。

そのため、共有持分権者の洗い出しは欠かせない作業となります。

特に、相続を経て共有者が増加している場合、全員の同意を得るのは難しい場面もあるでしょう。

そこで、共有持分権者とのコンタクトを密にとることが大切です。

持分権者の現住所や連絡先を確認し、情報交換や意向確認を進めていくことで、スムーズな手続きの進行が期待できます。

また、名義人の所在が不明な場合は、不在者財産管理人制度を利用することも検討の余地があります。

共有者間の意見をまとめる調整役を決める

共有不動産の売却に関して、多くの共有者が関与すると意見がバラバラになることも考えられます。

そのため、意見をまとめ、共有者全体としての方針を明確にする調整役が必要となります。

この調整役は、共有者の中から1人を選出する方法や、外部の専門家を招聘する方法などが考えられます。

調整役が決定したら、その人が中心となって情報共有、意見の取りまとめ、関連する業者との調整などを行うことで、売却手続きの進行をスムーズに進めることが可能となります。

税金・ローン返済などの費用負担割合を決める

共有不動産を売却する際の最も基本的なステップは、費用の負担割合を明確にしておくことです。

税金やローンの返済は、共有者の持分に応じて分担するのが最も公平です。

特定の共有者が独自の割合で負担する場合、トラブルの原因となる可能性があるため、事前の協議でルールを確認しておくことが重要です。

また、一時的な立て替えが必要な場合も、後での分担を明確にしておくことが大切です。

オーバーローンの問題も考慮し、売却前に家の売却価格や残債を正確に把握することが求められます。

売却価格の最低額を決めておく

共有者の状況や生活背景は異なるため、購入希望者との価格交渉時に意見が分かれる可能性があります。

最低売却価格を事前に決めておくことで、迅速かつ効率的に判断を下すことができます。

売却スピードや最終的な金額など、共有者間で何を最優先にするのかを明確にし、柔軟性を持たせるためには、最低価格を適切に設定することが重要です。

過度に高額に設定すると売却の機会を逸してしまう危険性があるため、市場価格を意識しつつ、適正な価格を設定することが求められます。

名義変更のタイミングで所有者を統一する

共有持分権者間での協議や調整が難しい場合、名義変更によって一人の持ち主に統一する方法もあります。

これにより、売却時の意思決定がスムーズになります。

しかし、名義変更には税金の問題が絡むため、事前の検討と計画が必要です。

贈与や売買に関する税金、名義変更に伴う諸手続きや書類の提出など、正確に手続きを進めることが求められます。

名義変更の際には、専門家の意見やアドバイスを求めることで、安心して手続きを進めることができます。

共有名義の不動産売却するときに気を付けること

不動産を所有する人全員に固定資産税や都市計画税が課されます。

不要な相続物件は持っているだけで費用がかさむので、なるべく早く処分してしまいましょう。

特にマイホーム(土地+建物)を夫婦や兄弟間で共有している場合は、トラブルが起きやすいので注意が必要です。

ただ、権利を共有している分、売却できたとしても、その費用や代金を巡ってトラブルが起こりやすくなっています。

ここからは、共有名義の不動産を売るときにおこりやすいトラブルと対処法を紹介します。

→共有名義のマンション売却の流れ・注意点を徹底解説!持ち分だけ売るのもアリ?

共有不動産を売却するには共有者全員の同意が必要

共有不動産の売却は、単独名義の不動産よりも難しくなります。

その理由は、共有名義人同士の合意形成が取りにくいためです。

まず、共有不動産を売るには名義人全員の合意を得たうちに、それぞれ書類を提出する必要があります。

売却を希望する方にとっては、まずこれが第一のハードルとなります。

いざ売り出した後も、所有者の数が多くなれば、内輪でもめ事が起こる可能性が高くなります。

購入希望者も所有者それぞれの話していることが違ったりすると、購入が不安になってしまいます。

こうした不安も売却の成功率を下げるリスクになってしまいます。

売買契約に立ち会えない共有者は委任状を作成する

売買契約の際に共有者全員が立ち会うことができない場合は、不在の共有者は他の共有者や信頼できる第三者を代理人として指定し、委任状を作成する必要があります。

委任状には、委任者と被委任者の住所と氏名、委任する内容、取引の日付、委任の範囲などを明記し、委任者は実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。

これによって、契約時に発生する可能性のある不測の事態を防ぎ、スムーズな取引を可能にします。

持ち分割合以上の分配では贈与税が発生する

共有名義の不動産を売却した際の代金は、共有者の持分に応じて分配されるべきです。

持分割合を無視して行われた分配は、贈与とみなされ贈与税が課される可能性があります。

したがって、売却代金の分配は非常に慎重に行う必要があります。

持分割合に基づいて公平に分配することで、税金の問題を避け、共有者間の信頼関係を維持することができます。

これは、共有不動産の売却において重要なポイントとなります。

売却できない共有不動産の持ち分を放棄する方法

共有不動産がどうしても売れない場合は、その不動産の持ち分(権利)を放棄することもできます。

単独名義の場合は所有している不動産の所有権を放棄することはできませんが、共有持ち分の放棄は民法でも認めており、意思表示をすれば放棄可能です。

放棄された持ち分は他の所有者のものになるので、彼らにとってもメリットがあります。

このまま所有することにリスクを感じる場合は、持ち分を移転させることで費用の支払いや管理責任も放棄することができます。

持ち分放棄の登記が必要

共有持ち分を手放すには、持ち分放棄の登記という手続きが必要になります。

持ち分放棄の登記をおこなう場合は他の名義人の立ち合いも必要になってくるので注意しましょう。

持ち分放棄の登記がおこなわれた後、放棄した持ち分は割合に従って他の所有者に帰属されます。

例えば3人の持ち分割合がA:50%、B:25%、C:25%の場合、Cが放棄した後の持ち分割合は以下のようになります。

- A:58.3%

- B:41.7%

贈与税がかかるケース

不要だから持ち分を放棄するという行為は単独の作業ですが、実際は他の所有者に権利を分け合っているので、贈与とみなされて贈与税が発生する可能性もあります。

贈与かどうかは、その物件の価値や関係性、放棄した持ち分の割合などが関係してきます。

贈与税が発生する場合は一度税理士などに相談しておくことをおすすめします。

共同名義の不動産を売却する際によくある質問Q&A

共同名義の不動産を売却する際は、通常の不動産よりも注意する点や多くの疑問が上がってきます。

実際に売却する前に疑問点やよくある質問を確認して、失敗しないようにしましょう。

共有名義の不動産を解消する方法はありますか?

共有名義の不動産を解消する方法は3つあります。

- 現物分割

- 代償分割

- 換価分割

いずれかの方法を実施することで共有名義の不動産を解消して不動産売却をスムーズに行うことが出来ます。

いずれの方法も長所・短所があるのでそれぞれのポイントをしっかりと確認した上でどの方法を利用するかを検討しましょう。

共同名義不動産を購入するのはどんな人

様々な人が共同名義不動産を購入します。

特に共同名義不動産を購入する割合が多い人は、投資家の人です。

投資家は購入した不動産でのインカム・キャピタルゲインを獲得する目的で共同名義不動産を購入します。

共同名義不動産の自己持ち分だけ売却した際の税金は?

共同名義不動産の自己持ち分だけ売却した際は、所得税と住民税の税金が課税されます。

税率は所有指定した期間によって異なるので、税金面で心配がある場合は税務署や税理士などの税金のプロに相談するようにしましょう。

共有名義の不動産の売却では揉め事が起こりがち

夫婦の離婚で家を売却する場合は、感情論でぶつかってしまい答えがでないことが多いです。

このような状態に陥ってしまったら当人同士が話し合っても解決しないので、弁護士に相談をして法的な解決策を考えていきましょう。

一方、相続によって共同所有となった場合は法律で解決することが難しく、時間が経つほど家族間の亀裂が広がってしまいます。

こうした状況に陥ってしまわないためにも、敢えて身を引く、第三者にそれぞれの主張を聞いてもらうといった方法をとることをおすすめします。

出来るだけ高く売ることがトラブル回避に繋がる

共同名義の家を売るときは所有者間がギスギスしていることが多いですが、それによって最も嫌な思いをするのは物件を買う人です。

せっかく良い物件を見つけて新居にしようと思っていたのに、前の所有者の仲が悪かったら「のちのち自分もトラブルに巻き込まれるのではないか・・・」と考えて、購入を避けることも十分あり得ます。

物件は売り出したら商品として扱われるので、一度売ると決めたら、人間関係は置いといて高額での売却を目指し積極的な活動をおこなっていきましょう。

→家を高く売る方法!売却の基礎知識・手順から節税・手数料値下げのポイント解説

関連する他の記事

共有持分は一般の不動産会社で売るのは厳しく、訳あり物件専門の業者でないとまともに取り扱えない可…