所有する土地を賃貸経営などの用途に活用して、収益を得る方法を総称して土地活用と呼びます。

土地活用には収益性の高いものから収益性は低いがリスクの低いもの、または駅前など立地が良い土地に適したものから郊外の土地でも出来るものなど、様々な種類があります。

近年、土地活用専門家の認定資格である「土地活用プランナー」認定試験の拡大など、土地活用はよりシェアを広げています。

従来、土地活用プランナー認定試験は、主要都市8会場で実施していたが、CBT方式への移行に伴い、47都道府県にある全国300カ所以上あるテストセンターで受験が可能になった。

この新しい試験方式により、受験者は指定された期間内に全国300カ所以上設置されている会場で、都合の合う場所・日時で受験することが出来る。

健美家HP「【土地活用プランナー認定試験】2025年9月試験よりCBT方式に移行し、全国どこでも受験可能に。公式テキストも販売中」2025/05/29

今回は、土地活用の方法と注意したいポイントについて詳しくまとめた上で、目的別・状況別に比較していきます。

| 利用者の契約実績 | 一括見積もり依頼 |

|---|---|

| 1,600棟超 | 最大10社 |

| 対象エリア | 費用 |

| 全国47都道府県 | 無料 |

- 土地活用の収益最大化プランがわかる

- 大手10社の見積もり・プランを徹底比較

- 利用者の90%以上が満足

土地活用とは?【ビジネスモデル】

土地活用とは、利益を得るために利用していない土地を活用することです。

土地活用で得られる利益には以下があります。

- 土地を活用し安定収入を確保する

- 国家資産税や相続税の節税効果を得る

建物を建てることで、土地の評価を下げ節税対策も可能です。

事業としての土地活用は、資金繰りや税金対策が必須と考えましょう。

いらない土地の活用方法

土地活用の方法には、以下の4種類があります。

| 貸す | 賃料収入を得る土地活用 土地を貸す「借地事業」と、建物を建てて貸す「借家事業」の2種類 |

|---|---|

| 売る | 土地を売却して現金化する ただし、売却すると土地は第3者のものとなる |

| 共同活用 | 自分と事業者で共同して土地活用をする 「土地信託」や「等価交換」など |

| 自己使用 | 建物を建てるなどで土地を自分で使う 自己使用自体が土地所有者の利益となる |

土地活用は、所持している土地の適性も重要です。

商業地や住宅地向けの土地や、都会や田舎などの条件でも、活用できる方法が変わります。

立地や面積を考えたうえで、土地活用で見込める利益を計算しましょう。

土地活用の主な方法の費用と利益を比較

土地活用は大きく分けて二種類あります。

まずひとつめは土地を加工したり、機具を設置したりして運用をする方法で、駐車場運営や太陽光パネルの設置がこれにあたります。

もうひとつは物件を建てて賃貸運営をする方法で、初期投資が高額な分、利益も高いです。

土地活用の方法を調べると、その種類は10ほどになります。それぞれの方法と、費用や利益性の違いは以下の通りです。

| 土地活用の方法 | 初期投資・費用 | 回収の速さ | 転用性 | リスク | 利益 |

|---|---|---|---|---|---|

マンションの経営 |

超高額(土地活用の中で最も初期投資がかかる) | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) | △ | △ | 超高額 |

アパートの経営 |

高額 | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) | △ | △ | 高額 |

戸建ての賃貸経営 |

高額(相続物件を活用するならリフォーム代のみで済む) | 契約内容によって異なる | △ | △ | 低額(マンション、アパートに比べると1、2世帯に貸し出すのが限度) |

賃貸併用住宅 |

超高額(相続物件を活用するなら抑えることは可能) | 契約内容によって異なる | △ | △ | 低額(1、2世帯に貸し出すのが限度) |

サ高住(サービス付き高齢者住宅) |

高額(相続物件を活用してもリフォーム代+機材導入費) | 契約内容によって異なる | △ | △ | サービス内容によって異なる |

事業用賃貸の経営 |

高額(相続物件を活用するならリフォーム代のみで済む) | 短期(相手が法人だと長期契約になりやすく、期限も順守されやすい) | △ | △ | 高額(個人に貸し出す場合より高額で契約しやすい) |

駐車場経営 |

低い | かなり速い(契約時にお金をもらえる) | ○(途中で物件を建てる、売却するのが容易) | 特になし | 低額(1件あたりの単価が低い) |

トランクルーム経営 |

低い(小規模のものであれば100万円以下から開始できる) | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) | △ | △ | 低額(アクセスの良い場所であれば高額利益を見込める) |

太陽光発電事業 |

低い(規模が大きくなるほど高コストになる) | 契約内容によって異なる | ○(パネルを撤去すればすぐ転用できる) | 特になし(立地に関わらず一定額の収入を得られる) | 20年間は固定買取価格が一定 |

貸地 |

低い | 遅い | ケースによる(相手に利用法を一任) | △ | 契約内容によって異なる |

自動販売機の設置 |

低い(小規模のものであれば100万円以下から開始できる) | 販売数による | ○ | ✖ | 比較的低額 |

医療施設の経営 |

高額(相続物件を活用してもリフォーム代+機材導入費) | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) | △ | △ | 高額 |

老人ホームの経営 |

高額(相続物件を活用してもリフォーム代+機材導入費) | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) | △ | △ | 高額 |

グループホームの経営 |

高額(相続物件を活用してもリフォーム代+機材導入費) | 速い(利用者がいれば毎月一定の賃料収入) | △ | △ | 高額 |

土地信託 |

低い(信託報酬※土地信託で得られた収益の5~20%程度の支払いは必要) | 契約内容によって異なる | △ | △ | 契約内容によって異なる |

土地の寄付・譲渡 |

低い | 寄付のため収益無し | ✖ | ✖ | 寄付のため収益無し |

こうしてみると、土地活用のバリエーションは非常に多いですが、どれも一長一短とわかりますね。

土地活用の方法・ビジネスモデル16選

ここからは、土地活用の方法・ビジネスモデルを紹介していきます。

どの方法を選べばよいのか、検討中の方はぜひ参考にしてください。

マンション経営

- 不景気の影響を受けにくい

- 安定した収益をあげられる

- 節税対策できる

- 建設費が高い

- 空室リスクがある

- 建物の老朽化は防げない

マンションを建てて、入居者から賃料を得る方法です。

建設費が高いですが、家賃もその分高くなるので長期的にみるとアパート経営よりお得です。

ただマンションを経営しても入居者は集まらないので、設備でライバル物件に差をつけることが求められます。

また、注意したいのが常にマンション>アパートという訳ではないということです。

地域によってはアパートのほうが収益をあげられるケースもあるので注意しましょう。

| 初期投資・費用 | 超高額(土地活用の中で最も初期投資がかかる) |

|---|---|

| 回収の速さ | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | 超高額 |

アパート経営

- 安定した収入になる

- 価格が下がりにくい

- 売却しやすい

- 節税対策になる

- 賃料の下落リスク

- 空室リスクがある

- 大規模修繕費用が必要

アパートを建てて貸し出す方法です。

狭い土地でも効率よく収益をあげられるのが大きな魅力。

ただ、アパートも賃料が安ければ入居者が集まる訳ではなく、設備などに気を使う必要があります。

| 初期投資・費用 | 高額 |

|---|---|

| 回収の速さ | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | 高額 |

戸建て賃貸経営

- 空室リスクが低い

- 売却できる可能性がある

- 立地に影響を受けにくい

- リフォーム費用が必要

- 空室リスクがある

- 集合住宅より収益性が低い

今まで住んでいた家や、空き家を賃貸経営して収益を得る方法です。

すでに所有している物件を利用するなら、かなり初期コストを抑えることができます。

ただ1物件につき1世帯しか入居できないので、大きな利益は見込めません。

キレイに利用してくれる保証もないので傷や凹みが付く可能性が高く、最終的に自分の手に戻したい人は注意が必要です。

| 初期投資・費用 | 高額(相続物件を活用するならリフォーム代のみで済む) |

|---|---|

| 回収の速さ | 契約内容によって異なる |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | 低額(マンション、アパートに比べると1、2世帯に貸し出すのが限度) |

賃貸併用住宅経営

- 住宅ローンが利用できる

- 相続税の減税が可能

- 安定した家賃収入が見込める

- 賃貸併用住宅は制約が大きい

- 売却や相続しにくい

- 初期費用やランニングコストが割高

住宅の一部に賃貸部分を作り、事業者に貸し出して店舗などにする方法です。

効率よく収益を得ることが出来るので、近年注目を集めている方法でもあります。

ただ、入ってくる事業者との関係は十分注意しなければいけません。

焼肉屋といった飲食店などは臭いがとれず、物件の評価が低くなる恐れがあります。

また、賃貸のタイプとしては特殊ではあるので、エリアによってはニーズがないこともあります。しっかり見極めましょう。

| 初期投資・費用 | 超高額(相続物件を活用するなら抑えることは可能) |

|---|---|

| 回収の速さ | 契約内容によって異なる |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | 低額(マンション、アパートに比べると1、2世帯に貸し出すのが限度) |

サ高住(サービス付き高齢者住宅)経営

- 資産価値が上げられる

- 需要のある地域が多く成功しやすい

- 税制面での優遇や自治体の補助がある

- 初期投資が高額

- サ高住は転用しにくい

- 国土交通省が定めているルールを順守しなくてはいけない

サ高住は、高齢者の安否確認・生活相談などが受けられるシニア向け賃貸住宅です。

一定条件を満たしていれば補助金や税制優遇を受けられるので、お得に経営できるメリットがあります。

デメリットは、一定以上の設備を準備しなければいけないので、場合によっては初期投資額が大きくなってしまう点です。

トータルコストで損をする可能性もあるので注意しましょう。

| 初期投資・費用 | 高額(相続物件を活用してもリフォーム代+機材導入費) |

|---|---|

| 回収の速さ | 契約内容によって異なる |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | サービス内容によって異なる |

事業用賃貸経営

- 長期的に収入が手に入る

- 定期借地契約が結べるため転用しやすい

- 事業によっては周辺施設の影響を受けにくい

- 空室期間があると収入が途絶える

- 賃料の変動が景気に左右される

- 住宅用地よりも固定資産税が高い

商業ビル・テナントなどの事業用物件の経営は、収益性が高く投資改修が早いというメリットがあります。

賃料を高く設定しやすい他、ゴミ捨てや近隣トラブルなど、通常の居住用物件の経営で起こるトラブルを回避できます。

建築基準法の制限も緩く、アパート・マンション経営が出来ない土地も検討の余地があります。

期限付きの契約になるので、長く定着する法人がないのは、メリットでありデメリットでもあります。

| 初期投資・費用 | 高額(相続物件を活用するならリフォーム代のみで済む) |

|---|---|

| 回収の速さ | 短期(相手が法人だと長期契約になりやすく、期限も順守されやすい) |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | 高額(個人に貸し出す場合より高額で契約しやすい) |

駐車場経営

- 初期コストが抑えられる

- 転用性が高い

- 収益の安定性が見込める

- ほかの土地活用と比較すると収益性が低い

- 税金面の優遇が少ない

初期コストを抑えられますが、ローリターンなのがデメリットでもある土地活用です。

駐車場経営は月極駐車場とコインパーキングの2種類があります。

月極駐車場は初期費用を抑えられますが、収益も比較的少なくなります。

一方、コインパーキングは高い収益を見込めますが、機械の購入・導入にコストがかかってしまいます。

アクセスの良い土地ならコインパーキングにするなどの見極めが必要です。

| 初期投資・費用 | 低い |

|---|---|

| 回収の速さ | かなり速い(契約時にお金をもらえる) |

| 転用性 | ○(途中で物件を建てる、売却するのが容易) |

| リスク | 特になし |

| 利益 | 低額(1件あたりの単価が低い) |

トランクルーム経営

- 長期的に収入が手に入る

- 定期借地契約が結べるため転用しやすい

- 事業によっては周辺施設の影響を受けにくい

- ほかの土地活用より儲からない可能性がある

- 利用者(レンタル料)の上限がある

- 固定資産税、相続税の軽減措置が無い

土地にトランクルームを設置して、契約者の荷物を保管できるようにする方法です。

専門業者に土地を一括借り上げしてもらう方法と、自費でトランクルームを購入して設置する方法の2通りがあります。

比較的場所を選ばず始められるのが強みですが、エリアによって需要の差が多いので注意しましょう。

| 初期投資・費用 | 低い(小規模のものであれば100万円以下から開始できる) |

|---|---|

| 回収の速さ | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | 低額(アクセスの良い場所であれば高額利益を見込める) |

太陽光発電

- 長期的に安定した収入が手に入る

- 初期費用、維持費が安い

- 郊外の土地も利用できる

- 収益は賃貸物件運営などと比べると低い

- 短期の土地利用には不向き

- 自然災害リスクがある

太陽光発電は固定価格買取制度(FIT)により、売電価格が20年固定されています。

そのため、長期間の安定収益を得ることが可能です。

ただ、太陽光パネルを定期的にメンテナンスしないと破損などのリスクがあるので、一般に言われているほど「放置しておいても儲かる」訳ではありません。

また、いわゆる日照権などが太陽光発電には適用されないので、いつ日当たりが遮られるか分からないリスクもあります。

| 初期投資・費用 | 低い(規模が大きくなるほど高コストになる) |

|---|---|

| 回収の速さ | 契約内容によって異なる |

| 転用性 | ○(パネルを撤去すればすぐ転用できる) |

| リスク | 特になし(立地に関わらず一定額の収入を得られる) |

| 利益 | 20年間は固定買取価格が一定 |

貸地

- 長期間安定した賃料収入がある

- 初期費用や管理費が必要ない

- 相続税や固定資産税の節税が可能

- ほかの土地活用より収益が低い傾向

- 長期間にわたり土地の利用制限が発生する

- 普通借地権契約では土地が返ってこない可能性がある

土地をそのまま貸し出す方法もあります。

コストをほぼかけず、固定資産税対策・税金対策をすることができます。

ただ、借り手の需要によって無数の利用方法があるので、契約時に十分注意しないと大きなトラブルにつながりかねません。

| 初期投資・費用 | 低い |

|---|---|

| 回収の速さ | 遅い |

| 転用性 | ケースによる(相手に利用法を一任) |

| リスク | △ |

| 利益 | 20年間は固定買取価格が一定 |

自動販売機の設置

- コストが比較的低い

- 土地活用の併用ができる

- 土地の転用性が高い

- 自動販売機の電気代がかかる

- 商品の管理が必要

- 空き缶などの清掃をしなくてはいけない

空いている土地を有効に活用する一つの方法として、自動販売機の設置スペースとして使用する方法があります。

自動販売機を設置することで、定期的な収入が得られます。

また、土地を賃貸として提供するだけでなく、自ら自動販売機を運営することで利益を最大化することも可能です。

しかし、設置場所や商品選定などにより、成功するか否かが大きく左右されます。

| 初期投資・費用 | 低い(小規模のものであれば100万円以下から開始できる) |

|---|---|

| 回収の速さ | 販売数による |

| 転用性 | ○ |

| リスク | ✖ |

| 利益 | 比較的低額 |

医療施設経営

- 収益が安定している

- 地域貢献できる

- 高いニーズが見込める

- 土地の転用性が低い

- 初期費用が高額

- 事業者を募るのが難しい

社会の高齢化や医療需要の増加に伴い、空き地を医療施設として利用することは大きなメリットをもたらします。

地域社会への貢献だけでなく、安定した収入源になるでしょう。

ただし、医療施設を開設するためには、法律的な要件や設備投資など、多くの課題が伴います。

| 初期投資・費用 | 高額(相続物件を活用してもリフォーム代+機材導入費) |

|---|---|

| 回収の速さ | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | 高額 |

老人ホーム経営

- 収益が安定している

- 事業者・利用者の入れ替えが少ない

- 相続税の節税が可能

- 建築基準法などで規制が厳しい

- 初期費用が高い

- 転用・解約・閉業が難しい

人口の高齢化が進む中で、老人ホームは確実に需要が見込まれる土地活用方法の一つです。

空き地を老人ホームにすることで、社会貢献と事業の収益性の両立が図れます。

しかし、施設の運営には専門的な知識とスキルが必要であり、設立には多額の初期投資が必要です。

| 初期投資・費用 | 高額(相続物件を活用してもリフォーム代+機材導入費) |

|---|---|

| 回収の速さ | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | 高額 |

グループホーム経営

- 収益が安定している

- 施設が少ないため需要が見込める

- 節税対策になる

- 事業運営によっては事業の破綻や撤退がある

- 初期費用が高い

- 建物を転用しにくい

高齢化社会や介護需要の増加に伴い、地元のコミュニティに寄り添ったケアを提供するグループホームは、土地活用の有効な選択肢の1つです。

しかし、運営は専門性が求められるため、介護に関する資格や経験が必要になる場合もあります。

また、初期設定や運営コストも考慮に入れなければなりません。

| 初期投資・費用 | 高額(相続物件を活用してもリフォーム代+機材導入費) |

|---|---|

| 回収の速さ | 速い(入居者がいれば毎月一定の賃料収入) |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | 高額 |

土地信託

- 初心者でも運用しやすい

- 初期費用・自己資金が不要

- 土地が戻ってくる

- 必ず収益が出るとは限らない

- 5%~20%の仲介手数料が必要

- 不動産会社や建設会社を探して契約する手間がかかる

土地信託は、土地の所有者が信託銀行に土地を託すことで、管理・運用を行ってもらう制度です。

これにより、土地の維持管理や税金対策、相続問題などを解決できる可能性があります。

しかし、信託報酬が発生することや、信託契約の解除が難しい点に注意が必要です。

| 初期投資・費用 | 低い(信託報酬※土地信託で得られた収益の5~20%程度の支払いは必要) |

|---|---|

| 回収の速さ | 契約内容によって異なる |

| 転用性 | △ |

| リスク | △ |

| 利益 | 契約内容によって異なる |

土地の寄付・譲渡

- 税金控除を受けられる

- いらない土地を処分できる

- 土地管理の手間がなくなる

- 税金が課せられる場合がある

- 不動産登記が必要なことがある

- 必ずしも土地の寄付・譲渡ができるとは限らない

土地の寄付や譲渡は、土地活用の一形態で、慈善団体や公的機関へ土地を寄付すると税金控除が受けられます。

一方、譲渡は親族や友人に土地を譲ることで、相続税や贈与税の節税効果もあるでしょう。

ただし、税法上のルールを理解し、適切なアドバイスを得る必要があります。

| 初期投資・費用 | 低い |

|---|---|

| 回収の速さ | 寄付のため収益無し |

| 転用性 | ✖ |

| リスク | ✖ |

| 利益 | 寄付のため収益無し |

一風変わった面白い土地活用のアイデア13選

| 利用者の契約実績 | 一括見積もり依頼 |

|---|---|

| 1,600棟超 | 最大10社 |

| 対象エリア | 費用 |

| 全国47都道府県 | 無料 |

- 土地活用の収益最大化プランがわかる

- 大手10社の見積もり・プランを徹底比較

- 利用者の90%以上が満足

土地の活用方法は非常に幅広く、工夫次第で他とは違うやり方で運用が可能です。

独自の方法で土地活用をすれば競合のいない分野で人気を集められるので、効率よく収益化できる可能性も高いです。

ここからは、一風変わった面白い土地活用のアイデアを紹介していきます。

ガレージハウス経営

住宅ガレージを貸し出して、収益を得る方法です。

都市部だとガレージのある住宅は希少な上にニーズも高いので、高収益が見込めます。

人気も集めやすく、収益の継続性も高い魅力があります。

ただ、収益性の高い人気のガレージハウスを経営しようと思ったら、車に関するそれなりの知識が必要になるのが難点です。

ロードサイド店舗の経営

交通量の多い大きな道路沿いの土地を貸し出して、飲食店や小売店から収益を得る方法です。

ロードサイドへの出店は収益性や回転率が高いことから、大手法人も常に出店できる場所を探しています。

そのため、早くに収益化が可能で、また高収益も見込めます。

加えてロードサイドの店舗は利便性を重視する傾向にあるため、凝った設備・デザインの建物でなくても借りてもらいやすいのが魅力です。

一方で、駐車場を用意できるほどの土地の広さが必要となります。また、入れ替わりが激しくなりやすい分、契約トラブルが起こりやすい点も注意が必要です。

貸農園の経営

最近では、都市部から少し離れた郊外で野菜や果物が栽培できる貸農園が人気を集めています。

本格的な農園を経営するとなると周りに人気のない広大な土地が必要ですが、貸農園の場合はある程度都市部からのアクセスが良ければ、面積はそこまで必要になりません。

水道を敷く、柵を設置するといった簡単な準備だけで貸し出せるので、コストも低く抑えられます。

機器の設置

アクセス量の多い狭い土地なら、自動販売機や照明写真機などを設置する方法もあります。

機器の設置は法人に声をかけてもらって進めるケースの他に、土地所有者自らが機器を調達してくるケースもあります。

需要がない機器を設置しても全く利用されないので、エリアの特性を見極めるのが大切です。

保育園の経営

近年では待機児童問題などが広く知られるようになったこともあり、小規模の土地で保育園を始めるケースが増えています。

保育園経営は運営団体に土地を貸し出すケースと、自ら運営するケースがあります。

地域によっては固定資産税・都市計画税の免税対象にもなるので、お得に運営開始が可能です。

オフィスビルの経営

都市部の土地にオフィスビルを建てて経営するのも1つの手です。

事務所が入居するタイプのオフィスビルにもできますが、初期費用をできるだけ抑えるならファッション系や小売の店舗が入るビルにするのが適しています。

複数のテナントから賃料収入を得られるので、収益が安定しやすいのも魅力です。

シェアハウス経営

貸家の場合は一世帯からしか家賃収入を得られませんが、シェアハウスであれば複数の世帯から収益を得られます。

シェアハウスへの入居は近年より一般的になっており、これから土地活用を始めるなら注目したい方法の1つです。

人間関係のクレームや共用部分の管理をどうおこなうかが注意したいポイントです。

コンビニ経営

立地の良い土地ならフランチャイズで店舗を経営したり、用地を貸し出したりできます。

特に、日本のコンビニ経営は方法が確立されているため、手を組む上で信頼できる相手と言えます。

墓地や宗教施設の用地として貸し出す

墓地やお寺、教会などの施設の用地として貸し出すのも1つの手です。

都市部の真ん中の好立地でなくても需要が落ちない上に、収益が安定しやすいのも魅力です。

ただし、近隣住民とのトラブルも起こりやすいため、どのように対応するか考えておく必要があります。

モデルルーム用地として貸し出す

マンションや分譲住宅の跡地などは、特にモデルルーム用地としての需要が高いです。

デベロッパーなどに貸し出して、継続的に収益を得られます。

しかし、賃貸契約は短期になりがちなので、将来の戦略も立てておく必要があります。

立て看板の設置

企業広告の立て看板の設置を募集して、掲載料を継続的にもらう方法も選択が可能です。

収益性はそこまで高くありませんが、初期費用や労力はほぼ0で利益を得られます。

郊外では今でも有効な方法です。

特定のフリースペースとして貸し出す

出入りが比較的自由な共用スペースとして貸し出すのも可能です。

例えば、出店や移動型の店舗用のスペース、カーシェアや共用の自転車などの置き場としての提供が考えられます。

自然を生かした活用

キャンプ場、バーベキュー場や植物園など、自然を生かした土地活用の方法もあります。

周辺の環境次第では、簡単な設備を用意しておくだけで需要が発生するのでおすすめです。

入場料、使用料をとるタイプのサービス提供であれば、契約の縛りがないのでいつでも事業を畳めるのも魅力です。

事業が上手くいけば、周辺に宿泊施設や飲食店などを呼び込めて、より大きな利益が見込めます。

お金のかからない土地活用のアイデア2選

お金のかからない土地活用のアイデアは、以下があります。

- 置き場所として貸し出す

- 等価交換

「お金を掛けずに土地活用に挑戦したい」という人にもおすすめの方法です。

置き場所として貸し出す

事業者・法人に対して、物の置き場所として土地を貸し出すのも1つの手です。

特に建築会社やメーカーは、資材や機材の置き場を借りるのに一定の需要があります。

企業の近くに一定の広さの土地があれば、初期費用はほぼ0で貸し出せます。

等価交換

単に土地を貸し出すのではなく、土地の評価に見合った建物の持ち分を取得できるのが等価交換です。

例えば、大手デベロッパーから「土地にビルを建設したい」という持ちかけがあった場合、等価交換をおこなえば土地所有者がビルの所有権を一部取得できます。

費用を一切使わずに、稀少な建物の持ち分を取得できる魅力的な方法です。

土地の活用方法を選ぶ時のチェックポイント

土地の活用方法を選ぶ時は、土地の状況や周辺環境などを分析した上で最適な方法を見つける必要があります。

土地によっては向いている活用方法と不向きな活用方法があり、安易に活用を進めてしまうと大失敗する恐れがあります。

ここからは、土地活用の前にチェックすべきポイントを紹介します。

収益性

土地の活用方法を選ぶ際には、収益性を必ず意識しなければいけません。

収益は家賃収入や駐車場の契約料など、土地活用の仕組みによって変わってきます。

収益性を考える上で重要な指標が利回りです。

利回りが低いと初期費用を回収できないので、どんな活用方法を選んだとしても不利になります。

ただし、利回りが高い物件でも空室リスクは少なからずあるので、リスクも含めて物件選びをしていきましょう。

その上で、今度は活用の規模を決めていきます。

低リスクで気軽に不労所得を得るのか、マンション投資のように高リスクで大規模運用を目指すのかを決めていきましょう。

初期費用・ランニングコスト

最初に費用がかかるタイプの土地活用は、予算が足りなければ実施できません。

また、アパート・マンション投資は固定資産税・修繕費などのランニングコストも高額なので注意が必要です。

初期費用が高額でも収益性の高い投資をしたいなら、ローンを利用するのがおすすめです。

費用がかかる土地活用は収益もその分高くなるので、長期的な視点で検討するのが大切です。

税金優遇

更地に建物が建っていると固定資産税が6分の1に優遇されるので、節税対策のためにアパート経営を行っている方は多いです。

トータルコストでチェックしないと一概に良し悪しは判断できませんが、できれば税金が優遇される方法を選択するのが適しています。

失敗リスク

土地活用のリスクは、主に以下の3通りです。

- 金利上昇のリスク

- 空室増(需要減)のリスク

- 倒壊・欠損などの物理的リスク

アパートローンを変動金利で利用すると、将来的な金利上昇のリスクがつきまとってしまいます。

将来的な金利上昇も見越してリスクヘッジをしておかないと、失敗する可能性が高いので注意が必要です。

金利変動の他にも、空室や空車が増えるリスクは常につきまとってきます。

競合に勝つために設備を充実させていくと予想外のコストになるケースも多いです。

他には、土地活用で購入した設備が破損するリスクもあります。

例えば太陽光発電の場合、台風で飛ばされた石や枝でパネルが傷ついてしまう場合もあります。

土地活用は外的なリスクが意外と多く、上手く回避しながら運用していくのがポイントです。

転用性

土地活用を始めた後に他に方法に変更したり、活用を取りやめたりする際のやりやすさを転用性といいます。

転用性が高いと失敗しそうな時に別の方法を試したり、頃合いを見て売却したりするのが容易になります。

アパートやマンションの経営は一度建てたものを気軽に解体できない上、契約の都合上オーナーの好きなタイミングで退去してもらうのは困難です。

面積

活用したい土地の面積によっては、できない方法もあります。

50坪以下の土地だと土地を大きく使っての大規模運用は難しい傾向にあります。

ただし、狭い土地でも収益をあげられる方法はあるので事前にチェックしましょう。

立地

立地によっても最適な土地の活用方法は変わってきます。

観光地ならコインパーキングや自動販売機の設置、住宅街なら駐車場活用など、立地に合わせた活用方法を選びましょう。

用途制限

国はエリアごとに土地の大まかな用途を設定しています。

用途地域が商業地なら基本的に商業用途で活用する前提であり、マイホームを建てようとすると様々な制限があります。

活用したい土地がどの用途になっているのか事前に確認しましょう。

土地活用をするメリット一覧

土地活用をするメリットには以下があります。

- 固定資産税・都市計画税・相続税対策ができる

- 定期的な収入が見込める

- 老後資金や年金運用の対策になる

- 資産を増やせる

- 地域貢献できる

土地にかかる税負担を軽くできることは、土地活用の大きなメリットでしょう。

活用を続ければ、定期的な収入が入ってくるのも見込めます。

老後の生活や生活費の補填のために収入が増やせるのも土地活用の利点です。

ここでは、土地活用のメリットについて詳しく解説します。

固定資産税・都市計画税・相続税対策ができる

-e1768805106744.png) (引用:総務省「固定資産税」)

(引用:総務省「固定資産税」)

固定資産税とは、土地や建物を所有している人が毎年支払う税金です。

税額は「課税標準額 × 税率(1.4%が基本)」で計算されます。

住宅用地として活用すると、小規模住宅用地の特例が適用されます。

具体的には、200㎡以下の部分は課税標準額が1/6に減額、200㎡超の部分も1/3に減額される内容です。

駐車場や空き地のままでは減額されないですが、賃貸住宅を建設すれば税負担が大幅に軽減されます。

賃貸アパートやマンションを建てて貸し出すと、固定資産税の評価額が低くなるケースがあります。

また、都市計画税は市街化区域にある土地・建物に課される税金で、税率は最大0.3%です。

固定資産税と同様に、住宅用地にすると課税標準額が軽減されます。

具体的には、小規模住宅用地が200㎡以下なら課税標準額が1/3に減額、一般住宅用地が200㎡超なら課税標準額が2/3に減額されます。

そのため、更地で所有するよりも賃貸住宅などを建設するほうが税負担が軽くなるでしょう。

定期的な収入が見込める

賃貸住宅・アパート経営の場合、長期的に安定した家賃収入が得られるメリットがあります。

住宅需要が高いエリアでは空室リスクが低く、節税にもつながります。

ただし、建築費や維持管理費がかかったり、空室リスクを抑えるために立地選びが重要だったりと、いくつか注意点があるでしょう。

駐車場経営は、初期投資が少なく、比較的リスクが低いです。

更地のままでも運営でき、維持管理が比較的容易になります。

ただし、立地によっては利用者が少なくなる可能性があり、コインパーキングは機械の設置費用やメンテナンス費用がかかる点を考慮しましょう。

事業用定期借地として活用する場合は、長期間にわたり安定した収入が確保できます。

建物の建設や維持管理は借主負担のため所有者の負担が少なく、契約満了後に更地で返却されるので土地の再利用が可能です。

ただし、 契約期間が長いため途中での用途変更が難しく、事業の継続性を見極める必要があります。

老後資金や年金運用の対策になる

老後の生活費としては、以下の項目が挙げられます。

- 食費・光熱費・通信費などの日常生活費

- 健康維持や介護費などの医療・介護費用

- リフォーム費用や固定資産税などの住宅関連費

- 趣味や旅行などの費用

現在の日本では、公的年金だけでは十分な生活費を確保できない場合が多く、土地活用による収益を「第二の年金」として活用するのが有効です。

賃貸住宅・アパート経営として活用すると、定期的な収入が得られ、年金の補助となります。

駐車場経営は低コストではじめられるので、老後資金の構築をはじめたくても予算が少ないケースにおすすめです。

土地活用による収入は、公的年金と合わせると安定した老後生活を支える柱になります。

資産を増やせる

更地のままでは維持費や固定資産税がかかるだけですが、賃貸住宅や駐車場などの運用をすると定期的な収益を得られます。

土地の運用益を再投資すると、さらなる資産増加が可能です。

使わなくなった土地活用すると、周辺環境が良くなり、土地の市場価値が上がる可能性があります。

住宅や商業施設を建設すると、土地の用途が明確になり資産価値が高まります。

また、賃貸住宅を建てると固定資産税や相続税が軽減され、税負担を減らしながら資産を維持が可能です。

事業用定期借地にすれば、相続時の評価額を抑えられ、資産を次世代に有利に継承できます。

地域貢献できる

土地にアパートや賃貸マンションを建設すると、地域の住環境を整えられます。

具体的には、転入者が増えて地域の活性化されたり、住宅不足が解消されたりと、地域貢献につながる可能性が高いです。

入居者が増えると周辺商業施設の利用が増加する可能性もあるので、地域経済にも貢献できるでしょう。

土地を企業や個人事業主に貸し、店舗やオフィス、カフェ、クリニックなどを誘致すると、地域の利便性を向上させられます。

新たな雇用が生まれる、地域の利便性が向上する、観光資源や商業の発展に貢献できるなど、様々な地域貢献が考えられます。

土地を月極駐車場やコインパーキングとして活用すると、周辺住民や来訪者の利便性が向上する点がメリットです。

違法駐車の減少、商業施設や観光地の利便性向上、防犯効果が期待できます。

土地活用を成功させるコツ

土地活用を成功させるコツは、以下の5つです。

- 収益性と予算は基本的に比例する

- 利回りと転用性も考慮する

- 活用してもフル稼働できる保証はない

- 収益性と安定性はどちらも重要

- 高収益を目指すならリスク対策が必須

知識やコツを知らずに土地活用しようとすると、失敗してしまう可能性が高まるので、以下のコツを確認してから土地活用を計画しましょう。

収益性と予算は基本的に比例する

手っ取り早くはじめられるのがこうした活用法のメリットですが、初期投資が安値であればあるほど、収益性も低くなってしまいます。

費用の安い方法でも、高額利益を目指すのであれば、それなりの出費は必要になります。

それでも、貸地や駐車場経営であれば100万円以下に費用を抑えられるので、まずはこうした方法を試すのがおすすめです。

トランクルームや太陽光発電も比較的安値ではじめられます。

ただし、それでも数百万円の費用はかかってしまうので注意は必要です。

土地の立地・面積によってその辺は大きく変わるので何とも言えませんが、低費用の土地活用はかなり多くの方が行っているので、駐車場経営なども独自のメリットがなければ厳しいでしょう。

土地はそれ自体が固定資産なので、本来は1億円以上の費用がかかるマンション経営も借入金を使えば費用を2割程度に抑えられます。

借り入れを使って資産運用する方法はレバレッジとよばれリスクは大きくなりますが、利益もその分高いです。

100万円の初期投資でトランクルーム運用をしても、10万円の年利益しかないのであれば利回りは10%です。

しかし、土地を担保にして計1000万円の資金で大きなトランクルームを運用すれば、10%の利回りでも年利益は100万円になります。

自己投資額をわずか1年で回収でき、以降も大きな利益を上げられるでしょう。

ある程度リスクを取り、希少性の低い方法を試す勇気が土地活用では必要です。

利回りと転用性も考慮する

土地活用の中でも、特に賃貸経営を選ぶ方は、回収期間と転用性にも着目するようにしましょう。

アパート・マンション活用は10%の利回りを目安としています。

この目安に届くかどうかが、逆に言えば土地活用などの不動産投資を行うかの基準になります。

資金回収まで10年ときくとそこまで悪くない話に聞こえますが、例えばアパートを賃貸運営しても常に部屋がうまっているとは限らないので、実際は資金回収に10年以上時間がかかるケースが多いです。

マンション市場では築10年を一つの基準としており、10年を過ぎると古いイメージがついてしまい、利益はガクッと落ちてしまうので、新しくサービスを提供してすぐに初期投資を回収しないと損失が大きくなりがちです。

また、運用が上手くいかない場合は見切りをつけて違う方法を試す、売却してしまうといった柔軟な対応が必要となるので、チェックしておきましょう。

活用してもフル稼働できる保証はない

初期費用が物件経営より安い太陽光発電なども回収期間は10年が一般的です。

いくら転用性が高い太陽光発電でも、回収しなければ意味がないので10年は続ける覚悟が必要でしょう。

トランクルーム経営なども10年が目安となっていますが、全ての部屋がフル稼働されるのはまずなく、10年以上かかるのが普通です。

回収期間と転用性を考えるのはもちろん大切ですが、利益を考えると、ある程度犠牲にしなければならない要素でもあります。

それでも慎重に動きたいのであれば、一旦土地を自分で活用しつつ、可能性を探っていくのが良いでしょう。

収益性と安定性はどちらも重要

賃貸物件の運営が失敗した場合の損失は少なくありません。

「いくらリスクをとったほうが高利益になるといっても、損失額を負担するのは無理…。」という方は、建物を建てないで行う土地活用がおすすめです。

ただし、最もリスクが小さい貸地は数十年単位の契約を借主と結ぶので、転用性は極めて低いデメリットがあります。

リスクや転用性が気になる方は、そもそも土地活用自体があまり向いていないという可能性もあります。

売却や自己利用のメリットとしっかり比較して、なぜ土地活用を行うのかという根拠を明確にしましょう。

高収益を目指すならリスク対策が必須

「どうせ土地活用をするならば、高額利益を目指したい」という方は多いです。

ネット上には不動産投資の体験談が溢れるようにあり、感化される人も年々上昇しています。

土地活用の中で収益性が最も高いのが、マンションや店舗併用住宅などの経営が特に多いです。

ただし、これらの方法も投資をしたからこそ結果が出るわけでなく、立地が結果に大きく影響します。

立地が悪ければ希望者の目に触れることもないので、難易度はかなり難しくなります。

また、借入金を使えば初期投資が何とか賄えるとはいえ、返済額・利息負担も膨大なので注意が必要です。

順調に運用していかないと、少しのきっかけで大失敗する恐れがあります。

土地活用の成功例

土地活用の成功例には、以下の共通点があります。

- 固定資産税を考慮して事業計画を立てた

- 地域のニーズを見て土地活用を計画した

- 利回りを計算したうえで土地活用をスタートした

土地の適性と地域のニーズが合致すれば、高額な利益も見込めるでしょう。

ここからは、土地活用の成功例についてまとめました。

固定資産税を考慮して事業計画を立てた

固定資産税の負担額を先に計算して、マイナスにならないように事業計画を立てることが重要です。

-e1768374391626.png)

引用:国税庁公式サイト 固定資産税評価額

| 固定資産税評価額 | 固定資産(土地など)の価値を金額で表したもの |

|---|---|

| 地価公示価格の7割程度課税標準額 | 税金を計算するうえで基礎となる金額固定資産税評価額と同じことが多い ※住宅用地の場合は特例措置がある |

固定資産税の計算は、課税標準額に税率(標準税率1.4%)を掛けます。

固定資産税の評価額が高いほど、税金の負担額も高くなる仕組みです。

空き地の固定資産税は「住宅用地の特例」対象となりません。

課税標準額の軽減は無いので、空き地の土地活用によって節税対策が見込めます。

地域のニーズを見て土地活用を計画した

土地活用は、地域のニーズを事前にチェックすることも重要です。

地域のニーズを無視して、一般的な活用方法や他地域での成功例をそのまま取り入れると、大きな失敗の原因に繋がります。

- 若者が多いエリアで高齢者向けの施設を建設する

- 商業施設を立てる地域が実際には住宅地域だった

事前の調査や地域住民とのコミュニケーションを欠くと、投資が回収できないリスクが高いです。

地域性を生かした土地活用は、上手くいけば安定した収益につながります。

以下のようにエリアの生活形態や文化を理解し、土地活用を計画しましょう。

- 観光地の民泊やホテル建設

- 地産品販売・製造スペースの建設

- 地域貢献に特化したNPO法人などへの物件賃貸

ゲストハウスの建設などでインバウンドを狙えば、宿泊施設経営として成功に近づけます。

利回りを計算したうえで土地活用をスタートした

土地活用で得られる利益はどれくらいか、シミュレーションしましょう。

明確なデータやビジネスモデルを例に、表面利回りと実質利回りを計算してください。

表面利回りは諸経費などを考慮しない簡単な計算です。

実質利回りは諸経費も計算に入れて、以下の方法で求めます。

土地活用後については、より細かい結果が算出できる実質利回りで計算してください。

必要と思われる費用も含め、資金に余裕をもってスタートするのが重要です。

| 物件タイプ | 利回りの理想的な数値 |

|---|---|

| 区分マンション |

|

| 一棟マンション |

|

| 一棟アパート |

|

土地活用でよくある失敗事例

ここまで紹介した各所ポイントを抑えたうえで土地活用を選んだとしても、100%成功するとは限りません。

ここでは、土地活用でよくある失敗事例を5つ紹介します。

- 資金不足で借入金の返済額が重くなった

- 節税効果を意図していなかった

- 地域ニーズに合わない活用方法を選んだ

- 利益重視で土地活用を行った

- 建築費の相見積もりを取らなかった

資金不足で借入金の返済額が重くなった

土地活用の際、資金計画が不十分なために追加の借入が必要になるケースがあるでしょう。

例えば、予想以上のコストが発生したり、収益が計画通りに上がらなかったりする場合、月々の返済額が重くなり経済的な負担が増大します。

特に、土地活用を実施する初めての方や、経験が少ない方がこのような失敗に陥りやすいです。

資金計画の立案段階で、予測以上のコストが発生するリスクを考慮するのが重要です。

節税効果を意図していなかった

土地活用には節税効果が期待できますが、これを十分に意識しないで計画を進めると、機会損失が生じます。

例えば、所得税や固定資産税の軽減措置を活用しないまま、活用計画を進めると、節税のメリットを享受できず、不必要な税金を支払うことになりかねません。

税務に関する知識を持って計画を立てましょう。

利益重視で土地活用を行った

利益追求を最優先に土地活用を行うと、長期的な視点で見るとリスクが高まります。

一時的な利益を追求するあまり、環境や地域社会への配慮を欠くプロジェクトは、将来的に批判や問題が生じるリスクが増大します。

真に成功する土地活用とは、利益だけでなく、社会的価値や持続可能性をも考慮するものです。

建築費の相見積もりを取らなかった

建築に関する費用は大きな出費となるため、複数の業者から見積もりを取得して適正な価格を確認するのが重要です。

一方で、見積もりを一社のみから取得してしまうと、過大な費用を支払うリスクが高まります。

また、業者選びの際には、質や信頼性も重要な要素となるため、見積もりだけでなく、実績や評判なども併せて確認しましょう。

土地活用で収益を得たいときに起こり得るリスク

土地活用で収益を得るときに起こる可能性があるリスクは主に7つです。

- 空室が続く

- 賃料が下落する

- 家賃を滞納される

- 金利が上昇する

- 建物の修繕費用がかさむ

- 自然災害が起こる

- 管理会社が倒産する

特に、マンション経営やアパート経営をしようと考えている方は、以下のリスクに備えておきましょう。

空室が続く

アパートやマンションを経営しても、空室が続くと思ったよりも収益が得られない可能性が高まります。

空室が続く原因は、主に以下の通りです。

- 立地条件の需要不足

- 競争が激化

- 建物や設備の問題

- 管理体制の問題

立地条件に関しては、交通の便が悪いエリア、買い物・病院・学校などの生活環境が整っていないエリア、人口減少地域でそもそも借り手が少ないエリアは需要がない傾向にあります。

立地条件の問題を防ぐには、需要のあるエリアで土地活用を行ったり、ターゲット層に適した物件を計画したりするのがポイントです。

競争が激しい土地でアパートやマンションを経営する場合、周辺に同じような賃貸物件が多い、新築物件が次々と建ち築年数の古い物件が選ばれにくい、などの点が原因でリスクにつながると考えられます。

対策としては、デザイン性、設備の充実、リノベーションなど、物件の差別化を図るのが1つです。

そのほか、家賃を適正な価格に設定したり、法人契約やシェアハウス、短期賃貸などの多様な運用を検討したりしましょう。

建物や設備の問題は、古くて老朽化した建物は敬遠される、部屋の間取りや設備が時代遅れで入居者のニーズに合わない点がリスクにつながりやすいです。

防音性や断熱性が低く住み心地が悪い物件は、空室が続く原因になります。

対策としては、オートロックやWi-Fi完備など、リノベーションや設備のグレードアップを行うのがポイントです。

内装をおしゃれにして若者や単身者にアピールしたり、ペット可・家具付き物件など特徴を持たせたりすると、リスクを回避できる可能性が高まります。

管理体制の問題としては、清掃不足・共用部の破損などの管理が行き届いていない、大家や管理会社の対応が悪く口コミで評判が下がっている場合が挙げられます。

騒音・ゴミ出しマナー違反などの入居者トラブルが放置されるのも、管理体制の問題の1つです。

管理体制の問題を回避するなら、管理会社を慎重に選び、定期的な清掃・メンテナンスを徹底するのが大切です。

そのほか、入居者の満足度向上を目指し問い合わせ対応を迅速に行ったり、防犯カメラの設置や定期巡回で治安を維持したりしましょう。

賃料が下落する

賃料が下落する主な原因は、以下の通りです。

- 競争の激化

- 経済状況の悪化

- 建物の老朽化・設備の陳腐化

- 立地環境の変化

- 入居者の質の低下

周辺に新築物件が増えると競争が激しくなったり、人口が減少している地域で需要が低下したりするリスクがあります。

近隣の空室が増えると、大家同士の値下げ競争が起こりやすいです。

対策としては、市場調査をしっかり行い、賃貸需要の高いエリアを選ぶのが大切です。

設備の充実、デザイン性、ペット可など物件の差別化を図る、長期的に安定した需要が見込めるターゲット層を狙うことが土地活用の成功につながります。

景気の悪化により賃貸需要が減少したり、物価上昇で生活コストが上がり家賃を払えない人が増えたりするケースもあります。

大学周辺、病院・工場の近くなど、景気の影響を受けにくい立地・ターゲットを選ぶことがポイントです。

そのほか、不況時に強い賃貸形態を検討する、入居者の負担を減らすため敷金・礼金ゼロなどの柔軟な契約を用意するなども考えましょう。

築年数が古くなると競争力が低下して家賃が下がったり、間取りや設備が時代遅れになり入居者に選ばれにくくなったりすると、思ったように収益を得られません。

断熱性能や防音性能が低いと新築物件に比べて不利になるので、入居者自体がなかなか集まらなくなります。

対策としては、定期的にリフォーム・リノベーションを実施して物件価値を維持したり、人気の設備を導入したりするのが挙げられます。

また、近くに大型商業施設が閉店し周辺の魅力が低下したり、最寄り駅の路線廃止やバス路線の減少でアクセスが悪化したりするのも、土地活用のリスクに直結するでしょう。

そのため、立地選びの段階で都市計画や人口動態をチェックする、自治体の再開発計画やインフラ整備情報を調査し将来性を見極めることが大切です。

家賃を滞納される

家賃滞納が発生する主な原因は、以下の通りです。

- 入居者の経済的問題

- 入居者の意識の低さ

失業や収入減で家賃を支払えなくなったり、借金が増えて支払いが後回しになったりするのがよくあるケースとして挙げられます。

フリーランスや契約社員などは、収入が不安定な職業で突然支払えなくなるリスクが高いです。

対策としては、入居審査を厳格にし安定した収入のある人を選ぶ、家賃保証会社を利用し滞納時のリスクを回避するのが大切です。

支払期日を守らない癖があったり、家賃を後回しにしても問題ないと考えていたりする人は、家賃を滞納する可能性があります。

そのため、契約時に家賃支払いの重要性をしっかり説明する、振込日をリマインドするシステムを導入するなど、対策を打つ必要があります。

金利が上昇する

金利上昇が土地活用に与える影響は、以下の通りです。

- 月々のローン返済額が増える

- 新規の借入れが難しくなる

- 物件価格が下落する

不動産投資では、金融機関から借り入れた資金を長期にわたって返済するのが一般的です。

金利が上昇すると、毎月の返済額が増加し手元資金が減少してしまいます。

キャッシュフローが悪化し経営が不安定になったり、予定していた利益が減り最悪の場合、赤字になったりするリスクがあります。

固定金利のローンを選び将来的な金利上昇リスクを抑える、繰り上げ返済を活用し元本を減らして金利負担を軽減するなど、対策するのが大切です。

その際、低金利のうちに長期固定ローンに借り換えるのも検討しましょう。

金利が上がると、銀行の貸し出し条件が厳しくなり、新たに融資を受けにくくなります。

新規の土地活用プロジェクトの資金調達が困難になる、既存の借入れの借り換え条件が悪化し資金計画が狂うなどのリスクを考慮しなければいけません。

対策としては、自己資金を増やし借入額を抑えることで金利上昇の影響を軽減、複数の金融機関と交渉しより良い条件の融資を確保などが挙げられます。

また、金利が上がると、不動産市場全体の動きにも影響を与えます。

住宅ローン金利が上がると、不動産購入希望者が減少し物件価格が下落したり、賃貸需要が減少し家賃の引き下げを余儀なくされる可能性があったりするでしょう。

担保価値が下がり、追加の担保提供を求められるケースもあります。

そのため、需要が安定しているエリアを選び価格変動リスクを抑える、売却のタイミングを見極めて金利が上がる前に利益確定をする、などの対策を行いましょう。

建物の修繕費用がかさむ

建物の修繕費用がかさむ原因は、以下の通りです。

- 建物の経年劣化

- 突発的なトラブルや災害

- 施工不良や手抜き工事による劣化

どんな建物でも時間の経過とともに老朽化し、修繕が必要になります。

外壁や屋根の塗装が剥がれると防水性能が落ちて雨漏りの原因に、給排水管が劣化すると水漏れや詰まりが発生するリスクが高いです。

設備の寿命がくると、故障による交換が必要になります。

そのため、長期修繕計画を作成し定期的にメンテナンスを行う、築年数が経過したら設備更新のタイミングを見極める、などの対策を行いましょう。

建物は、自然災害や事故によって予想外の修繕費が発生するケースがあります。

地震や台風で外壁や屋根が破損、水漏れや火災による設備損傷、共用部分の破損などのリスクが挙げられます。

対策としては、火災保険・地震保険に加入してリスクを軽減したり、災害対策を徹底し被害を最小限に抑えたりするのが大切です。

定期点検を行えば、劣化を早期に発見できる可能性が高まります。

新築時の施工不良が原因で、通常よりも早く修繕が必要になることもあります。

安価な施工会社を選んだ結果手抜き工事が発覚する、基礎部分の耐久性不足で数年後にひび割れが発生するケースがあるでしょう。

断熱や防水処理が不十分だと、結露やカビが発生しやすくなります。

そのため、信頼できる施工会社を選び品質を最優先にしたり、施工保証のある業者を選び不具合が発生した際の補償を確保したりするのがポイントです。

自然災害が起こる

自然災害が土地活用に与える影響は、以下の通りです。

- 物理的な損害と修繕費用

- 賃貸収入の減少

- 資産価値の低下

- 保険料の上昇

自然災害が発生すると、建物や設備が破損する可能性があります。

地震による建物の倒壊やひび割れ、台風や強風による屋根の損傷や外壁の破壊、豪雨や洪水による浸水被害や基礎の腐食、土砂崩れによる土地の侵食や建物の損傷などのリスクを考慮する必要があります。

これらの物理的な損害は、修繕費用がかさむ原因となり、収益が一時的に減少する要因の1つです。

停電やインフラの破壊により生活が困難になり入居者が退去したり、物件の修理が長期間必要な場合に入居者を戻すまでに時間がかかったりすると、一定期間収益は得られません。

災害による立地の悪化で、入居希望者が減る原因にも直結します。

また、土地が浸水する、土壌が崩壊するなど、自然災害が原因で物理的なダメージを受けると、不動産の価値が下がるケースがあります。

被害が広範囲にわたると、周辺地域の不動産市場にも影響が出て、売却時の価格が予想より低くなる場合も考えられるでしょう。

自然災害のリスクが高い地域では、保険会社はその地域への保険の引き受け条件を厳しくするケースがあります。

保険料の引き上げや保険金支払い条件の見直しが行われる場合もあり、自然災害リスクの高い場所では、年間の保険料負担が増加する可能性があります。

管理会社が倒産する

管理会社が倒産すると起こるリスクは、以下の通りです。

- 家賃収入の遅延・未払い

- 修繕・維持管理が滞る

- 新たな管理会社の手配が必要

賃貸物件の場合、管理会社が家賃の回収業務を担っているケースが多いため、倒産すると入居者から家賃を回収していてもオーナーに送金されない、家賃滞納の対応が止まる、家賃保証会社を利用していない場合の未払いリスクが高まるなどのリスクが高まります。

管理会社が建物のメンテナンスや修繕手配をしている場合、倒産すると業務がストップし、以下のようなトラブルにつながる可能性が高いです。

- 清掃・設備点検が行われない

- 修繕業者との契約が打ち切られ、修理が進まない

- 共用部の管理が不十分になり、入居者の満足度が低下

管理会社が倒産した場合、オーナーは新たな管理会社を探し、契約を結ぶ必要があります。

しかし、倒産した会社が契約書類や鍵などの管理資産を持ったまま業務を停止するケースがあり、スムーズな移行が難しくなる場合もあります。

リスクを回避するには、複数の管理会社を比較し、信頼できる会社を選ぶのが大切です。

具体的には、会社の財務状況や経営歴、口コミや評判を調査し、自社で物件を保有・運営している会社は比較的安定している傾向があるか確認しましょう。

管理会社を通さずに家賃保証会社と直接契約を結ぶと、万が一の際にも家賃収入が途絶えるリスクを軽減できます。

また、緊急時の対応策を準備しておきましょう。

例えば、予備の管理会社候補をリストアップしておく、管理会社を介さずに入居者と直接連絡できる体制を整えておく、法的対応を視野に入れ弁護士と相談しておくのがポイントです。

管理会社にすべてを任せるのではなく、自主管理の選択肢を持っておくと、倒産時の影響を最小限に抑えられます。

ただし、自主管理には手間と知識が必要なため、事前の準備が重要です。

土地活用を進める方法【流れ】

| 利用者の契約実績 | 一括見積もり依頼 |

|---|---|

| 1,600棟超 | 最大10社 |

| 対象エリア | 費用 |

| 全国47都道府県 | 無料 |

- 土地活用の収益最大化プランがわかる

- 大手10社の見積もり・プランを徹底比較

- 利用者の90%以上が満足

土地活用を進める方法は以下の順番です。

- 土地活用の方法をプロに相談する

- 土地の診断を受ける

- 土地の需要を調査する

- 経営計画を立案する

- 建築計画を作成する

- 工事をおこなう

- 引き渡し・アフターサポートを受ける

それぞれの項目ごとのポイントについてまとめました。

【STEP1】土地活用の方法をプロに相談する

土地活用の方法をプロに相談しましょう。

不動産会社や建設会社などに依頼すれば、適切なアドバイスが受けられます。

口コミや費用など複数の会社を比較して、条件に合うものを絞ってください。

会社によっては、無料で相談を受け付けている場合があります。

相談の準備は、どのような土地活用にするか考えをまとめておきましょう。

土地活用方法をある程度チェックして、目的や要望を分かりやすくしてください。

活用したい土地の容積率や建ぺい率をあらかじめ調べておくのがポイントです。

【STEP2】土地の診断を受ける

所有する土地の実測調査を受けます。

周辺情報、地耐力など調べる項目はあらかじめ決められています。

土地の状況によっては実施できる活用法が限られるので、注意してください。

計画に支障が出る場合は、他の方法での土地活用も考えましょう。

【STEP3】土地の需要を調査する

実際に土地活用をした場合の需要を、詳しいデータを使ってシミュレーションします。

アパートやマンション経営の場合は、周辺の人口や利便性などから収益につなげられるか考えましょう。

賃料の相場や競合となる建物をチェックすると、家賃設定の目安がつかみやすくなります。

土地を活用する場合、需要の調査は重要な項目と考えてください。

【STEP4】経営計画を立案する

経営計画を具体的なプランに落とし込みます。

土地活用で必要な支出について考えましょう。

- どれくらいの融資を金融機関から受けるのか

- 融資を受けた場合の月々の返済はいくらか

- 年間収入と利回り

- 収入と土地の管理にかかるコスト

土地活用スタート後の経営と資金繰りに無理がないか、計算してください。

【STEP5】建築計画を作成する

活用する土地に建築する建物の計画段階です。

施行から竣工までのスケジュールは、建物や設備の規模によって異なります。

設備の導入なども含めた全般的な日程を決めてください。

【STEP6】工事をおこなう

見積もりを取った後は、建築の契約へ進みます。

融資を希望する場合は、金融機関に見積もりを提出し、審査に出しておきましょう。

契約書の内容は詳細に確認し、不明点はできるだけ早く質問してください。

アパートやマンション経営は、工事の段階で入居者募集をはじめるのもおすすめです。

【STEP7】引き渡し・アフターサポートを受ける

建物が完成したら引き渡しに入ります。

設計や施工を依頼した業者によっては、建物や賃貸物件の管理・サポートが受けられます。

特に土地活用で賃貸物件の経営をする場合、管理会社選びが非常に重要です。

経営のパートナーとして、信頼できる専門業者を選びましょう。

土地活用で失敗しないための注意点

土地活用で失敗しないために、事前にポイントを抑えておくのが大切です。

ここからは、失敗を防ぐポイントを紹介していきます。

土地の状態に合わせて活用方法を選ぶ

土地の形状や地形、その地域の特性によって、最適な活用方法は異なります。

例えば、水はけが悪い土地では、農業や住宅建設には向いていません。

また、斜面地は土砂崩れのリスクが高まるため、特定の設計や構造が求められます。

このように、立地条件や法規制、面積や形状に合わせた方法を選ぶと、土地活用を成功する可能性が高まるでしょう。

トレンドと土地の個性が異なるだけでなく、業者が提供する活用方法が土地の個性と異なるケースも少なくありません。

特に、土地活用を専門とする業者は、自分たちが得意としている活用方法を提案してくる場合があります。

土地活用選びで失敗しないためにも、まずは土地の実態や特性をしっかりと認識し、それに合わせた適切な活用方法を選ぶのが不具合やトラブルを避ける鍵となります。

必ず複数社の提案を比較しましょう。

長期的な視点で選ぶ

土地活用は一時的なものではなく、長期にわたる投資となるケースが多いです。

そのため、短期的な利益を追求するだけでなく、長期的な視野を持って選択を行うのが大切です。

例えば、将来的な市街地の拡大やインフラ整備の予定を事前に調査すると、5年後、10年後の土地の価値や活用の方向性が立てられます。

しかし、長い目で見るとこうした方法は十分な収益をあげられず、後悔する可能性があります。

アパート経営などは最初に上質な素材を購入しておくほうが、長期的な収益は高くなるでしょう。

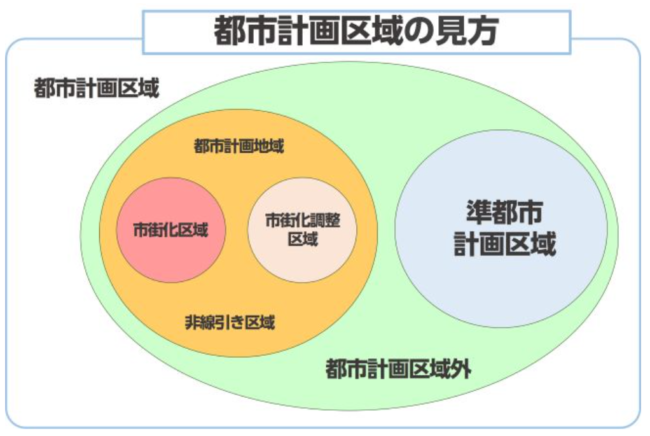

市街化調整区域に該当するかの確認

市街化調整区域とは、都市計画において、一時的に市街化の進行を抑制するための区域です。

区域内での建築や開発は制限される場合が多いので、土地活用を検討する前に確認が必要です。

誤って、この区域内での開発を進めてしまうと、後で大きな損失を被ることになりかねません。

用途地域をチェックする

用途地域は、土地の利用目的を区分し、地域ごとに建築の基準や利用方法が定められています。

以下は、市街化区域内に設けられている13種類の用途地域です。

- 第一種低層住居専用地域

- 第二種低層住居専用地域

- 第一種中高層住居専用地域

- 第二種中高層住居専用地域

- 第一種住居地域

- 第二種住居地域

- 準住居地域

- 田園住居地域

- 近隣商業地域

- 商業地域

- 準工業地域

- 工業地域

- 工業専用地域

例えば、商業地域に指定されているエリアでは、住居の建設ができません。

さらに、用地地域ごとに建ぺい率や容積率、日影規制、斜線制限、防火地域・準防火地域などの規制が設けられています。

活用方法を考える前に、その土地がどの用途地域に属しているのか確認し、その地域の制約やガイドラインに従った活用計画を立てるのが重要です。

建物を建てるときは建築基準法を確認する

建物を新しく建設する際には、建築基準法を始めとした関連法令の要件を満たしているか確認が必須です。

これには、日照権や風致などの環境面の考慮や、建物の耐震性・安全性の確保が含まれます。

無知のまま建設を進めると、後で法的な問題が生じるリスクがありますので、十分な注意が求められるでしょう。

土地活用に関する良くある質問

ここでは、所有する土地を有効活用する方法を選ぶ前に知っておきたいことや解決しておきたい疑問を解説していきます。

Q.土地活用の方法は何がある?

- マンション・アパート経営

- 戸建て経営

- 駐車場経営

- トランクルーム経営

- 太陽光発電

土地活用の専門業者に相談をすると、土地の状態や周辺環境などを考慮して様々な方法の提案を受けられるのでおすすめです。

土地活用のメリット・デメリットは?

土地活用の大きなメリットとして、土地を手放さずに収益化できるという点が挙げられます。

土地は所有するだけで固定資産税や維持費がかかってしまいますが、その分を補いかつ利益の向上が可能です。

ただし、土地活用は必ずしも成功する保証はなく、大きな初期投資をして賃貸経営を始めても利益が出ないケースは存在します。

こうした状況に陥らないよう、事前のシミュレーションを綿密に行いましょう。

土地の活用方法はどうやって決める?

例えば、土地を都市部の住宅街に持っているなら、戸建て賃貸や駐車場経営として活用したり、土地が広ければアパートやマンション経営として活用できます。

また、駐車場経営の場合、住宅街や商業施設や公的施設(病院や駅)が近くにあっても使える活用方法です。

地方・郊外といった田舎の土地活用はどうすれば良い?

例えば、広い土地でアパート経営を行っても、立地周辺の利便性が低いばかりにいつまでも入居希望者が集まらず赤字になる可能性が高いです。

地方や郊外、田舎方面にある土地を活用して収益化を図る場合は、立地周辺のニーズを考えて活用方法を選択すると同時に、売却も視野に入れておくのが望ましいです。

土地活用を決めるときは何処に相談するのがいい?

例えば、所有する土地をアパート経営やマンション経営、はたまた戸建て賃貸として考えているなら、ハウスメーカーや工務店、設計会社などに相談するのがおすすめです。

また、駐車場経営を考えているなら、不動産会社や、駐車場経営を専門に行っている会社に相談しましょう。

土地を活用しないデメリットは?

これら問題を軽減するためにも、収益が見込める活用方法を選んだり、売却するのが得策です。

土地活用で失敗しないコツはある?

土地が持つ個性とは、立地条件、建築基準法や都市計画法などの法規制、土地の形状、面積の4要素を指します。

つまり、有効的な土地活用方法を選ぶときは、4つの要素に合わせて選びましょう。

1人で決めるのは至難の業なので、候補として挙げている活用方法を得意分野にしている会社に相談して最適解を見つけるのがポイントです。

狭い土地を有効活用する方法はある?

- 月極駐車場・コインパーキング

- 駐輪場・バイク駐車場

- 自動販売機

- テイクアウト専門店

- コインランドリーレンタル看板事業(野立て看板・誘導看板・屋外広告)

以上は、店舗や賃貸物件を建てるよりも低コストではじめられることが魅力的です。

土地活用にできるだけ手前やお金をかけたくない場合は、貸地といった方法もあります。

土地活用はリスクに注意しておこなおう

土地活用の方法を紹介しました。

相続税の節税方法として有効だと言われてきた土地活用ですが、法改正によって現在はそうともいえなくなってきました。

このように、今おすすめの方法が将来もずっと良い方法だとは限りません。

土地活用は最低10年のスパンで考えていく必要があるので、長い目で見て最適な方法を選ぶようにしましょう。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)