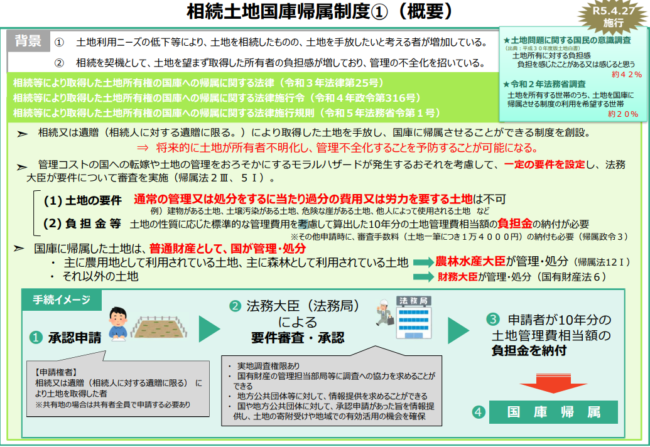

| 使用できる土地の条件 | ”通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地”を除く |

|---|---|

| 負担金 |

|

| 負担金の算定方法(例) |

|

| 引き取り先 | 国※農用地や森林は農林水産大臣(帰属法121)、それ以外の土地は財務大臣が担当(国有財産法6) |

| 申請権者 |

|

2023年4月27日より施行された相続土地国庫帰属法は、相続対象となる土地が不要な場合、相続をせずに国へ引き取ってもらえるという制度です。

従来、土地の相続を放棄するためには他の相続財産も全て放棄する必要があり、使い道がない中無理に相続をすることで固定資産税や維持管理費の支払いに追われたり、空き地化して近隣トラブルに繋がったりするケースもありました。

相続土地国庫帰属制度を利用すれば、このようなケースを回避することができます。

今回は、注目の相続土地国庫帰属制度について詳しく解説していきます。

相続土地国庫帰属法とは?【制度の仕組み】

相続土地国庫帰属法(制度)とは、相続または遺贈によって取得した土地を、一定の条件のもとで法務局に申請し、国に帰属させることができることを定めた法律であり、制度です。

正式には「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に基づき、2023年4月27日から施行されました。

(承認申請)

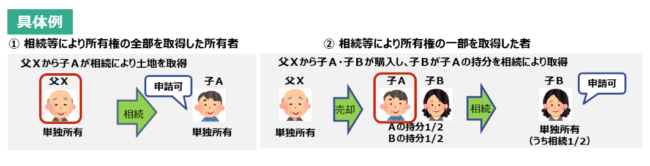

第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。

2 土地が数人の共有に属する場合には、前項の規定による承認の申請(以下「承認申請」という。)は、共有者の全員が共同して行うときに限り、することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分の全部又は一部を取得した共有者と共同して、承認申請をすることができる。

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。

一 建物の存する土地

二 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

四 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地

五 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

この制度はどんな場合も利用できる訳でなく、審査や手続きが必要なものとなります。

大まかな流れは、管轄する各地の法務局で申請の手続きをおこない、その後に審査がおこなわれます。※審査のためには手数料や負担金の支払いが必要

審査に通過となれば、国に対して所有権の移転作業をおこない、完了です。

つまり、「土地を手放したい」と希望しても自動的に引き取ってくれるわけではなく、厳格な審査を通過したうえでの帰属となります。

相続土地国庫帰属法が施行された理由

この制度が創設された背景には、放置されたままの“管理不能な土地”の急増という社会問題があります。

上記のデータによれば、2023年の日本国内の空き地は日本全体の14.2%、住宅用地・事業用地全体の15.1%にものぼります。

有効活用されていない土地が増えることは国の経済にとってもマイナスなので、解決の必要があるという認識は全体的に高まっていました。

こうした問題の解決策として、相続人の負担軽減と公共管理の円滑化を目的に国による引き取り制度が導入されました。

相続土地国庫帰属制度が利用できる土地・できない土地

相続土地国庫帰属制度を利用するには、土地の種類・状態・法的条件など複数の要件を満たす必要があります。

すべての土地が無条件で引き取ってもらえるわけではないため、申請前に対象となる土地かどうかを確認することが不可欠です。

引き取り対象になる土地

制度の対象となるのは、基本的に建物が存在しない土地です。

代表的な対象例は以下の通りです。

- 空き地(住宅が解体済の宅地)

- 農地・山林・原野などの非宅地

- 建物のない雑種地・私道部分

なお、建物があっても既に取り壊し済であれば対象になる可能性がありますが、未登記の建物が残っている場合はNGとなります。

引き取りできない土地

以下のような土地は申請しても原則として却下されます。

- 建物がある土地(未登記建物含む)

- 崖地・土砂災害警戒区域・埋立地など管理が難しい土地

- 他人が使用している土地(借地・占有されている等)

- 共有名義のままで単独申請できない土地

特に「管理が困難」とされる土地は、国の負担が大きいため審査が非常に厳格になります。

相続土地国庫帰属制度の条件

法務省は、以下の10項目の不承認条件を示しており、これらに該当しないことが前提となります。

- 建物が存在する

- 担保権・使用収益権などの権利が設定されている

- 通路・水路・墓地などとして使われている

- 他人による占有がある

- 境界が不明または争いがある

- 土地の上に埋設物がある

- 土壌汚染の恐れがある

- 土地が著しく管理困難(崖地など)

- 災害リスクが高いエリア

- その他、管理が著しく難しい土地

この10項目のいずれかに該当する土地は原則として不承認となり、申請しても帰属は認められません。

そのため、申請前には法務局・土地家屋調査士・不動産会社などの専門家に確認することが推奨されます。

相続土地国庫帰属制度の申請手続きの流れ

制度を利用する際の基本的な流れは以下の通りです。

- 申請書類の準備(登記簿謄本・図面・書類収集)

- 法務局への申請(書面・窓口提出)

- 形式審査(書類の不備・対象地かの確認)

- 実質審査(現地調査・条件クリアの確認)

- 承認通知(問題なければ引取り決定)

- 負担金の納付・所有権移転

申請から承認までの所要期間は平均で6〜12か月程度とされており、場合によっては1年以上かかることもあります。

相続土地国庫帰属制度の申請に必要な書類

申請時に必要な主な書類は以下のとおりです(法務省「記載要領」参照):

| 書類の種類 | あてはまる書類・取得方法 |

|---|---|

| 帰属申請書 | 法務局指定様式の書類が必要 |

| 不動産登記事項証明書 | 申請地の登記簿謄本(3か月以内) |

| 地図・公図・地積測量図 | 法務局または役所で取得 |

| 境界確認書や測量図(任意) | 境界に争いがないことを示す書類 |

| 申請者の本人確認書類 | 免許証・マイナンバーカードなど |

| 遺産分割協議書・相続関係書類 | 相続人全員の同意を示す(共有時) |

※土地の状態や登記状況によっては、追加書類を求められる場合もあります。

相続土地国庫帰属制度をする際の費用【目安】

相続土地国庫帰属制度を利用するには、申請時点と承認時点の2段階で費用が発生します。

制度を利用する際にかかる主な費用は以下の2種類です。

| 費用の種類 | 金額 | 発生タイミング |

|---|---|---|

| 審査手数料 | 土地1筆につき14,000円 | 申請時に納付(返金不可) |

| 負担金(引取時) | 土地1筆あたり平均20万円前後 | 承認後、通知から30日以内に納付 |

審査手数料は申請時に必ずかかる費用で、仮に不承認となっても返金されません。

負担金は、土地の種類・面積・管理コストを考慮して個別に算定されますが、国が発表した平均では宅地:約20万円、農地・山林:約10万円〜15万円程度となっています。

なお、土地ごとに大きく異なるため、あくまで目安としての相場と認識しておく必要があります。

費用を支払うタイミング

費用の納付は以下のようなスケジュールで進みます。

- 申請時に審査手数料を収入印紙で納付

- 承認された場合、法務局から負担金納付通知が送付

- 通知を受け取った日から30日以内に納付(期限厳守)

負担金を納付しなかった場合、承認が取り消され、手続きが無効となるため、資金の準備は事前に進めておく必要があります。

なお、これらの費用は自治体や補助制度の対象ではないため、基本的には全額自己負担です。

相続土地国庫帰属制度を利用できない場合の土地を手放せない場合の処分方法

相続土地国庫帰属制度には審査があり、すべての土地が対象になるわけではありません。

申請しても却下される可能性がある、あるいは費用の負担が大きすぎるなどの理由で利用できない場合は、他の方法で土地の処分・負担軽減を検討する必要があります。

手段1】売却をする(仲介売却/買取)

可能であれば、相続対象の土地は国に引き取るのではなく、売却をするのが理想です。

売却が成功すれば売却代金を得られるので、利益のない国庫帰属制度よりもメリットはあります。

| 項目 | 国庫帰属制度 | 仲介売却/買取 |

|---|---|---|

| 対象 | 建物のない土地のみ | 建物付き土地も可 |

| 審査 | 厳格(10項目の要件あり) | 簡易な物件査定でOK |

| 時間 | 6〜12か月 | 1週間〜1か月程度(買取の場合) |

| 費用 | 手数料+負担金(計数十万円) | 各種税金・手数料(売却価格全体の1%~10%程度) |

| 確実性 | 審査により不可の場合あり | 条件が悪いと売れ残る可能性あり |

また、土地の売却は不動産会社の仲介のもと進める仲介売却の他に、不動産会社に直接買い取ってもらう方法(買取)があります。

仲介売却は不動産広告などで宣伝をして第三者に向けて売り出していくので、条件が悪いと売れ残る可能性が高くなります。

買取の場合は不動産会社によって再販される前提なので、仲介売却に比べて条件の悪い土地も買い取ってもらえやすいです。

手段2】寄付・土地活用・相続放棄など

その他、土地を手放す・活用する手段として以下のような方法もあります。

- 自治体やNPO・企業への寄付(※受け取り拒否されることも多い)

- 相続放棄(遺産全体の放棄。一部だけは不可)

- 土地活用(土地信託や貸地、駐車場経営なども含む)

国庫帰属制度の条件を満たさない土地で、かつ他の相続財産を放棄しても構わないなら、他も含めて相続放棄をするのも一つの手です。

ただし、相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所での申述が必要なため、早めの判断が必要です。

また、自治体やNPO団体、オフィス敷地を探している企業などへ寄付を申し出る手もありますが、土地を維持管理できる財力がない地方自治体も増えてきており、以前より受け入れが難しくなっています。

企業が探している土地も結局は立地などの条件が良いものであるケースが多いため、売れ残った土地の寄付を依頼するのは難しいといって良いでしょう。

最後に、土地を所有しながら駐車場経営や貸地などで収益を得ていく、土地活用も選択肢の一つです。

相続土地国庫帰属制度を活用する際の注意点

相続土地国庫帰属制度は、有効な土地処分の手段である一方、「簡単に土地を手放せる」と誤解されやすい制度でもあります。

正しく活用するためには、制度の注意点や制限事項を理解しておくことが不可欠です。

注意点1】引き取りを断られるケースも珍しくはない

この制度は、不要な土地をすべて国が無条件で引き取ってくれるわけではありません。

「行き場のない空き地候補の土地を守るための救済制度」というイメージ以上に、審査基準は高いと見るべきでしょう。

実際には、所有者の管理責任や周辺環境への影響を考慮した厳格な審査が行われ、「他人が使用している土地」「境界があいまいな土地」「災害リスクがある土地」などは高確率で却下されます。

注意点2】少なくない手間・時間・費用がかかる

相続土地国庫帰属制度は「国が土地を引き取ってくれる」というイメージとは裏腹に、利用する際に高額な費用がかかります。

また、審査の申請手続きや審査項目は多岐に渡り、現地調査や書類調査に相続人も時間をとられる可能性があります。

相続土地国庫帰属制度は使い方に注意

相続土地国庫帰属制度は、「相続したけど使い道がない」「管理が難しい」といった不要な土地を最終的に手放すための公的制度です。

これまで対処が難しかった地方の山林や空き地などを処分できる可能性がある一方、誰でも・どんな土地でも利用できるわけではないため、制度の正しい理解が不可欠です。

また、国による引き取りが難しい場合でも、以下のような代替策を検討することで、所有の負担を軽減できる可能性があります。

- 不動産会社や空き家専門業者による買取

- 地元の個人・法人への売却・無償譲渡

- 自治体やNPOなどへの寄付

- 相続放棄(相続開始3か月以内)

不要な土地を放置してしまうと、固定資産税の負担・草木の管理責任・災害時の賠償リスクなど、将来的な問題に発展する恐れもあります。

「もう使わない」と感じた時点で、早めに動き出すことが損をしないための第一歩です。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)

結果」-e1743069495677.png)