「不動産をできるだけ高く、早く売りたい」と思って仲介を依頼したのに、内見の申し込みがまったく来ない場合、不動産会社による囲い込みの可能性があります。

囲い込みとは、不動産会社が売主から仲介を依頼された物件の情報を他社に流さず、自社で買主を見つけようとする行為を指します。

囲い込み行為によって、本来取引が完了するはずだった時期から成約が大幅に遅れたり、本来売れるはずだった価格より下がってしまったりする可能性があります。

2025年1月1日に施行された宅建業法 第34条の2関係 改善案では、レインズに物件情報を登録しないなどの囲い込み行為が、宅地建物取引業法第六十五条(指示及び業務の停止)の指示処分の対象となることを明言しています。

参照:国土交通省 宅地建物取引業法 法令改正・解釈について 別紙2

この記事では、囲い込みの仕組み・なぜ起きるのか・どう防ぐかといったポイントを、不動産の仕組みに詳しくない方にもわかりやすく解説します。

| 売却査定の対応エリア | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、京都府 |

|---|---|

| 高値売却の成功率 | 業界1位※調査方法:インターネットリサーチ /調査会社:GMOリサーチ株式会社 /調査期間:2021年12月24日~27日 |

| 宅地建物取引業者免許 | 国土交通大臣(2)第9297号 |

- 独自の売却方法により業界最高額※での売却を実現※他社と比較して必ず高額で売れる保証はありません。

- 業界最高水準のAI導入で概算価格がすぐ分かる

- 片手仲介100%で囲い込みリスクが一切なし

囲い込みとは?【仕組みを図解で解説】

囲い込みとは、不動産会社が売却依頼を受けた物件について、他社からの問い合わせや内見希望を意図的に拒否し、自社の顧客だけに売ろうとする行為です。

本来、不動産売却においては「レインズ(REINS:指定流通機構)」という情報ネットワークを通じて、全国の不動産会社に物件情報が公開されます。これにより、広く買主を募る“オープンな市場”が形成される仕組みとなっています。

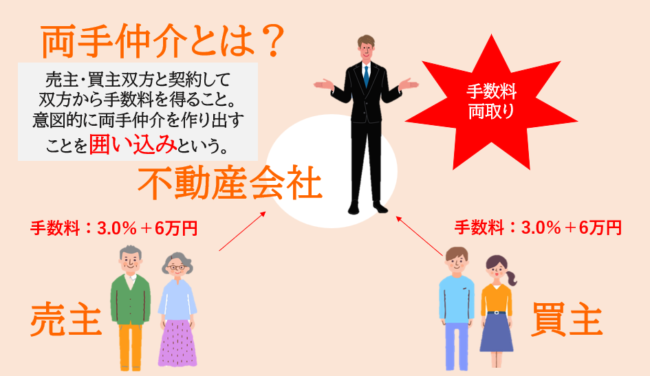

しかし、一部の仲介業者は両手仲介(=売主・買主双方の仲介を自社で担当)による手数料収入の最大化を狙い、他社の紹介を断ることで、物件の情報流通を意図的に絞ってしまうというケースがあります。

不動産会社が囲い込みをする理由

不動産会社が囲い込みをする大きな要因は、不動産会社の売買仲介業務の利益構造が仲介手数料に依存しているためです。

- 片手仲介:売主 or 買主どちらかのみを担当 → 手数料は片方のみ

- 両手仲介:売主と買主の両方を担当 → 手数料は双方から受領

仲介手数料は不動産の成約価格に応じて、売主・買主ともに下記を法定上限額として支払われます。

| 取引額(不動産の売買価格) | 仲介手数料(法定の上限額) |

|---|---|

| 200万円以下 | (売買価格(税抜き)× 5.0%) + 消費税(10%) |

| 200万円超400万円以下 | (売却額(税抜き)× 4.0%+2万円) + 消費税(10%) |

| 400万円超 | (売却額(税抜き)× 3.0% + 6万円) + 消費税(10%) |

このように、両手仲介を成立させると、1件の取引で2倍の収益を得られるため、囲い込みをおこなうことで仲介業者は非常に効率よく収益をあげることができます。

各不動産会社は仲介物件の件数実績や売上実績の目標・ノルマがあるため、このような両手仲介に誘導するような可能性を完全に排除しているところは多くありません。

囲い込みはどれくらいの頻度でおこなわれる?

前述の通り、2025年から囲い込み行為は明確に処罰対象となりましたが、例えば担当者との会話の中で両手取引を誘導する行為などグレーなものを含めれば、どれほど囲い込みが行われているかという明確な実態は把握されていません。

公益財団法人不動産流通推進センターが公開している2024年 不動産業統計集(9月期改訂)によれば、大手不動産会社の手数料率(仲介手数料収入÷仲介案件の成約件数)が4.0%~5.0%になるケースも少なくありません。

仲介手数料の法定上限額で考えると片手仲介のみの場合の手数料率は3.0%前後なので、多い会社は取引全体の50%前後が両手仲介であるということになります。

| 企業名 | 手数料率 | 両手取引比率 |

|---|---|---|

| 東急リバブル | 4.26% | 29.10% |

| 三井不動産リアルティグループ(三井のリハウス) | 4.74% | 43.49% |

| 住友不動産ステップ | 5.04% | 52.63% |

| 野村不動産ソリューションズ | 3.91% | 18.42% |

| センチュリー21・ジャパン | 4.79% | 45.19% |

| 三井住友トラスト不動産 | 4.02% | 21.73% |

| 三菱UFJ不動産販売 | 4.21% | 27.48% |

| みずほ不動産販売 | 4.13% | 25.12% |

| 東宝ハウスグループ | 4.77% | 44.68% |

| 積水ハウス不動産グループ | 4.78% | 44.94% |

| 住友林業ホームサービス | 4.32% | 30.94% |

| 大和ハウスグループ | 4.90% | 48.42% |

| 大京穴吹不動産 | 4.26% | 29.10% |

| 大成有楽不動産販売グループ | 4.11% | 24.44% |

| 福屋不動産販売 | 4.95% | 50.14% |

| スターツグループ | 4.68% | 41.90% |

| 三菱地所ハウスネット | 4.39% | 33.18% |

| 近鉄不動産 | 4.83% | 46.50% |

| 長谷工リアルエステート | 3.89% | 17.73% |

| リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ | 4.78% | 44.82% |

| 中央日土地ソリューションズ | 3.83% | 15.98% |

| ポラスグループ | 4.66% | 41.18% |

| メルディアリアルティ | 3.91% | 18.45% |

| 小田急不動産 | 4.78% | 44.89% |

| ナイス | 4.03% | 22.19% |

| ハウスフリーダムグループ | 5.07% | 53.66% |

| 阪急阪神不動産 | 4.34% | 31.36% |

| 京王不動産 | 4.42% | 33.99% |

| 西鉄不動産 | 4.92% | 49.20% |

| 朝日住宅 | 4.01% | 21.50% |

| 相鉄不動産販売 | 5.23% | 58.49% |

| 京急不動産 | 4.69% | 42.14% |

引用:ダイヤモンド不動産研究所「大手不動産仲介は「囲い込み」が蔓延?! 住友や三井などは40%以上! 売却時は両手比率が高い会社に注意を」

ただし、大手仲介業者は直営店舗・フランチャイズ店舗含めて全国に100店舗以上あることも珍しくなく、CMなどで知名度もあるので売り手・買い手双方で契約は集まりやすく、全てが囲い込みなどの誘導による結果であるとは言えません。

ただ、こうした大手仲介業者と契約した方の一部からは、「振り返ると囲い込みを受けていたと思う」という声もあがっています。

囲い込みが売主に与えるデメリット

デメリット1】売却価格が下がるリスク

囲い込みによって最も影響を受けやすいのが売却価格です。

不動産売却では、売主側で査定価格と同等か1割程度高い金額をつけて売り出すのが一般的です。

買主側は物件の価格と質のバランスに注意して物件選びをおこないますが、オープンな市場に売り出されていることで「良い物件だから他の人に買われるかもしれない」というプレッシャーがあり、それが結果的に取引価格を底上げしている要因にもなります。

ただ、囲い込みでは物件情報を流通させず「この物件は売り出してもなかなか売れないから値下げをした方が良い」という誘導を売主におこない、値下げをした上で自社の買主とマッチングさせようとする手法がしばしば見られます。

仲介手数料は成約価格の約3%なので、例えば2,500万円の物件を片手で売る(仲介手数料:約75万円)よりも、2,000万円を両手仲介する(仲介手数料:約120万円)方が利益は大きくなります。

この手法では不動産価格が不当に下げられてしまうので、大きなデメリットとなります。

デメリット2】売却までの期間が長引く

囲い込みが行われると、物件情報が市場に十分公開されないため、内見希望者や購入検討者と出会う機会自体が激減します。

通常であれば、売却活動の初期の方が「新着物件」としてWeb掲載されるなど多くの注目を集めますが、囲い込みではスタートの時期にあえてレインズに登録しないという手が使われることもあります。

売却期間が延びることで住み替えの計画に問題が生じたり、売れ残りを防ぐために簡易リフォームやハウスクリーニングなどの無駄な自己負担をしたりするケースが増えてしまいます。

デメリット3】中途半端に囲い込みをされたせいで売れ残ることも

囲い込みに対する監視の目は強まってきているので、あからさまな囲い込み手法は会社にとってもリスクがあり、途中で囲い込みを諦めて市場に情報公開する事例などもあります。

ただ、このような対応をされると、今まで情報が無かった不審な物件・売れ残り物件と認識され、誰も買い手がつかないリスクも高まってしまいます。

囲い込みによって売却期間が長くなると、市場からその物件が「売れ残り」だと見なされるようになります。

不動産市場では、「長く売れない物件=価格に問題がある」「何か欠陥やトラブルがあるのでは?」といったネガティブな印象を持たれることが多く、買主から値引き交渉を受けるリスクも高まります。

囲い込みの主な手口・手法

手法1】レインズに物件を非公開・または限定的に掲載する

不動産会社は媒介契約(特に専任・専属専任契約)を結ぶと、7営業日以内に物件情報を「レインズ」に登録する義務があります。

しかし、以下のような違反・逸脱が実際に報告されており、かなり悪質な囲い込み手法と言えます。

- 登録を遅らせて「囲い込み期間」を確保

- 「自社のみ案内可」と記載して他社の介在を制限

- 登録内容を最低限にとどめ、他社が興味を持ちにくいようにする

前述の通り、2025年からはこのような行為は明確な処罰対象となっています。

手法2】他社からの内見依頼・物件問い合わせを嘘の理由で断る

レインズを見て他社の仲介業者が内見希望や物件に関する問い合わせをしても、以下のような嘘の理由で断るケースもあります。

- 「すでに申込が入っています」

- 「売主の都合で内見できません」

- 「価格交渉が難航中なので調整中です」

市場に売り出された物件を最大の価格で売るには、できるだけ多くの購入希望者を比較して有利な条件の方と契約するのが理想的です。

ただ、このような対応をされると購入希望者との繋がりはシャットアウトされてしまうので、売却の成功から遠のいてしまいます。

このような場合、仲介業者は売主に対しては「なかなか申込が集まらない」といった嘘の報告をするケースが多いです。

手法3】他社経由の購入申し込みを後回しにする

他社経由と自社経由の購入申込が溜まっていた場合、自社経由の申込を優先的に進めたり、売主へ優先的に連携したりして、他社経由の申込の方が早く着信したにも関わらず後回しにするというケースもあります。

売主からすると出来るだけ早く成約した方が良いという気持ちもあるので、優先的に連携された買主と成約しやすくなります。

この手法が完全に違法かどうかは議論の余地がありますが、少なくとも売主にとって透明性の高いフェアな対応とは言い難いです。

媒介契約の種類ごとの囲い込みリスク

不動産を売却する際には、不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。この契約の内容によって、囲い込みが起きやすいかどうかが変わってきます。

| 契約種別 | 他社への依頼 | レインズ登録義務 | 囲い込みリスク |

|---|---|---|---|

| 専属専任媒介契約 | ✕(1社のみ) | 必須(5営業日以内) | 高い |

| 専任媒介契約 | ✕(1社のみ) | 必須(7営業日以内) | 高い |

| 一般媒介契約 | ○(複数社可) | 任意 | 低い |

専属専任・専任媒介契約:囲い込みリスクが高い

専属専任媒介および専任媒介契約は、不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約です。

表面上は手厚いサポートが受けられるように見えますが、売主が他の業者を通じて買主を見つけることも禁止されているため、情報が閉じられやすいという側面があります。

- レインズには登録義務があるものの、「未公開」扱いや不完全な情報掲載が可能

- 他社からの問い合わせを断っても売主に伝わらない

- 自社の買主が見つかるまで物件を囲い込む余地がある

一般媒介契約:囲い込みが起きにくい

一般媒介契約は複数の不動産会社に同時に依頼が可能な契約形態です。そのため、情報が自然と多くの仲介業者に広まり、囲い込みのような一社による情報操作は起きにくくなります。

- 他社も自由に買主を紹介できる

- 売主自身が買主を見つけて直接契約することも可能

- 競争が生まれることで、販売スピードや価格にも良い影響が出やすい(好条件物件の場合)

ただし、この契約はレインズ登録義務がそもそもないため、物件情報を広く公開したいならレインズへの登録をしてくれる不動産会社を見つける必要があります。

また、何社と契約していても仲介手数料が支払われるのは成約した1社のみなので、その他の会社は営業コストをかけると赤字になってしまい、強気の営業活動をしにくいという側面もあります。

囲い込みに遭わないためのポイント

レインズに登録済みか必ず確認する

専属専任媒介・専任媒介契約を結んだ場合、不動産会社には「レインズ(REINS)」への物件登録義務があります。

| 媒介契約の種類 | レインズ登録義務 | 登録期限 |

|---|---|---|

| 専属専任媒介 | あり | 契約日から5営業日以内 |

| 専任媒介 | あり | 契約日から7営業日以内 |

| 一般媒介 | 任意 | なし |

登録後には、「登録証明書(登録完了通知)」を発行してもらうことが可能です。「レインズ登録証の写しを見せてください」と依頼するだけで、業者の誠実度を確認する材料になります。

適当な理由でレインズ登録完了通知の共有を渋られた場合は、囲い込みを受けているリスクはかなり高いとみて良いでしょう。

営業担当の対応をチェックする

囲い込みをしている不動産会社は、以下のような不自然な対応を見せることがあります。

営業担当のやり取りを通じて、次のような兆候がないか注意深く観察しましょう。

- 「今は他社には紹介していません(できません)」と発言

- 「早く売れすぎると、もっと高く売れるチャンスを逃す」と引き延ばす

- 他社の内見希望が少ない/遅い/キャンセルが多い

- 定期報告が曖昧、内見者の反応を伝えてくれない

また、査定価格の根拠や成約期間の見込みなど、売主からの質問を「分からない」「業界的にそうなっている」といった”初心者は分からなくて良い”というような対応をする会社は、透明性が低く潜在的な囲い込みリスクが高いと見ることができます。

こうした場合は、「実際にどれくらいの問い合わせが来ているのか」「他社の内見希望はあったのか」などを具体的な数値や事実ベースで確認するようにしましょう。

複数社へ査定依頼をして比較をする

囲い込みが分かりにくいのは、日頃、売主として仲介業者と接する機会がなく、標準の対応がどのようなものかわからないというのも大きな要因です。

こうした状態を防ぐには、できるだけ複数の不動産会社に査定を依頼して、標準的な対応や、その中でも良い対応・悪い対応があることを知ることも一つの手です。

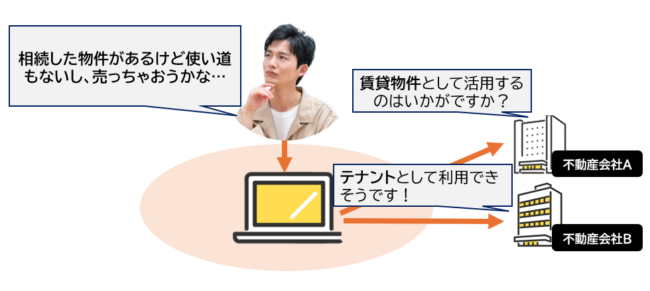

不動産一括査定サイトを利用すれば平均最大6社へ一括で査定依頼をすることができ、複数社の査定結果の比較が容易なので便利です。

囲い込みの疑いがあった場合の対処法

対処法1】まずは営業担当に事実を確認する

囲い込みの兆候を感じた場合、最初に行うべきは営業担当へのヒアリングです。

売主が疑念を持った段階で、以下のようなヒアリングは確実にすべきでしょう。

- 「他社からの内見依頼はありましたか?」

- 「すべての問い合わせに対応いただいていますか?」

- 「レインズにはどのように公開されていますか?」

明確な返答がない場合は、囲い込みの可能性が高いとみて良いでしょう。

対処法2】他社から内見依頼をかけてもらい反応を確認する

営業担当の対応だけでは判断が難しい場合は、他の不動産会社に「内見依頼」をしてもらうのも有効な手段です。これにより、実際に紹介拒否が行われているかを客観的に検証できます。

これは“ダミー問い合わせ”ではなく、流通確認の手段として合法かつ実践的です。

また、他社としても新たな契約のチャンスなので、しっかり対応してくれる可能性が高いです。

対処法3】第三者機関に相談・報告する

営業担当に確認しても不誠実な対応が続く場合は、公的機関に相談・通報することができます。

以下の窓口は、宅建業法違反や不適切な仲介行為の相談を無料で受け付けています。

| 機関名 | 対応内容 | 相談先 |

|---|---|---|

| 国土交通省(不動産相談窓口) | 宅建業者の違反報告・相談 | 公式ページ |

| 都道府県の宅建業課 | 指導・行政処分の管轄機関 | 地方自治体の公式窓口に連絡 |

| 不動産業界団体(例:全宅連) | 行動指針に基づいた対応 | 所属団体の支部へ相談可能 |

特に「レインズに登録されていない」「問い合わせを遮っている証拠がある」場合は、明確な違反行為として対応される可能性があります。

対処法4】契約の見直し・他社切替含めた対応の変更をおこなう

囲い込みの事実が明らか、もしくは信頼関係が破綻している場合は、媒介契約の変更や解除を検討することになります。

ただしこれはあくまで最終手段であり、手順を踏んで行う必要があります。

- 書面で契約解除を申し入れる

- 必要に応じて一般媒介へ切り替える

- 次は「囲い込み防止」に注力する会社を選ぶ

前述の通り、すでに売り出しから長い物件は売れ残りと認識されている可能性があり、かつ業者を変えて再売出しをするとなれば、より不審な目を持たれる懸念があることは把握しておきましょう。

囲い込みは売主が注意すれば防ぐことが可能

囲い込みは、売主が無自覚なまま進行してしまうケースがほとんどです。

しかし、事前にポイントを押さえておけば、リスクを大幅に下げることができます。また、2025年からは法整備によって、囲い込みが取り締まりやすくなっています。

不動産売却は高額な取引だからこそ、売主も真摯に仲介業者と向き合い、業者に本気で高額売却を目指してもらえるようにしましょう。

囲い込みを避けるために、知識を持って冷静に判断する姿勢を持ちましょう。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)