「マンションを売る時、仲介手数料だけ払えばいいと思っていた」このような認識のまま売却を進め、後から想定外の出費に直面するケースは少なくありません。

マンション売却には仲介手数料だけでなく、印紙税や譲渡所得税、さらには引っ越し費用やハウスクリーニング費用など、さまざまな費用がかかります。

これらの費用を抑えるために活用できる税制優遇制度もあるため、事前に押さえておきましょう。

この記事では、マンション売却にかかる費用や税金、節税方法を解説します。

マンション売却にかかる費用や譲渡所得税のシミュレーションもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

この記事の監修者

相談、執筆・監修、講演・講師、取材協力、メディア出演など多方面で活動する独立系ファイナンシャルプランナー。全国1000名以上から日本FP協会に寄せられる「くらしとお金」の電話相談を1年間担当。

年300本の執筆・監修を手掛けながら、学校法人専門学校では非常勤講師として金融リテラシー講義を毎週行っている。

●水野総合FP事務所のホームページ

(https://mizunotakashi.com/)

閉じる

マンション売却にかかる仲介手数料

マンションを売却する際に高額になりやすい費用の一つが仲介手数料です。

マンションを売却する際に高額になりやすい費用の一つが仲介手数料です。

仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬で、売却価格に応じて、宅地建物取引業法により次の表のように上限額が決まっています。

| 売却価格 | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 200万円以下 | 売却価格×5%+消費税 |

| 200万円超から400万円以下 | 売却価格×4%+2万円+消費税 |

| 400万円超 | 売却価格×3%+6万円+消費税 |

ただし、実務では簡略化した「速算式」が一般的に使われます。

仲介手数料 = 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税

仲介手数料をシミュレーション

マンション売却にかかる仲介手数料は、売却価格が高くなるほど高額になります。

以下では、売却価格の異なる3つのパターンを基に、仲介手数料をシミュレーションしてみます。

■売却価格1,000万円

1,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税= 36.6万円

■売却価格3,000万円

3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税= 105.6万円

■売却価格5,000万円

5,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 171.6万円

このように、売却価格が上がると仲介手数料も増えるため、事前に予測しておくことが重要です。

ただし、シミュレーションはあくまで一般的な例であり、不動産会社によっては交渉によって仲介手数料が割引される場合もあります。

仲介手数料の早見表

1,000万円以上5,000万円以下までの仲介手数料の上限額は、以下のとおりです。

| マンション売却価格 | 仲介手数料(税込) |

|---|---|

| 1,000万円 | 39.6万円 |

| 1,500万円 | 56.1万円 |

| 2,000万円 | 72.6万円 |

| 2,500万円 | 89.1万円 |

| 3,000万円 | 105.6万円 |

| 3,500万円 | 122.1万円 |

| 4,000万円 | 138.6万円 |

| 4,500万円 | 155.1万円 |

| 5,000万円 | 171.6万円 |

仲介手数料は売却価格に応じて増減するため、売却益の計算では必ず差し引いておく必要がある固定コストといえます。

仲介手数料の支払い時期

仲介手数料は、マンションの売買契約が成立した時点で不動産会社に支払う義務が発生します。

支払いタイミングとしては、一般的に「売買契約締結時に手数料の50%、物件の引き渡し時に残りの50%を支払う」形です。

- 売買契約時に全額支払う

- 契約時に半額、残りを決済時に支払う

- 決済(引き渡し)時に一括で支払う

ただし、支払い方法やタイミングについては不動産会社によって異なる場合があるため、売却を依頼する前にしっかりと確認しておきましょう。

支払い方法は、基本的には現金または銀行振込で行われます。

マンション売却にかかる手数料以外の費用・税金

マンション売却にかかる費用は、税金を除いて売却価格の3〜5%程度かかるといわれています。

まとまった資金が必要になってから準備するのでは間に合わない可能性もあるため、費用・税金の内容や支払うタイミングなどを事前に把握しておきましょう。

ここでは、マンション売却にかかる手数料以外の費用・税金を紹介します。

- 抵当権抹消費用

- 司法書士への報酬

- 印紙税

- 譲渡所得税

- 各種証明書類

- その他費用

抵当権抹消費用

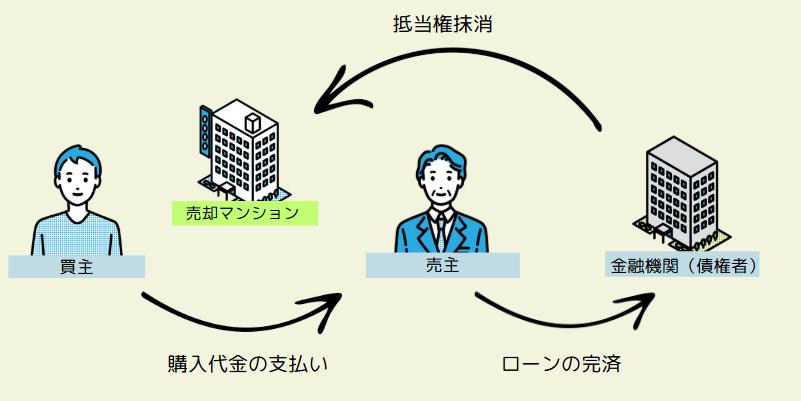

抵当権抹消費用とは、住宅ローンを完済した際に設定されていた抵当権を抹消するために必要な費用です。

個人で抵当権抹消手続きを行う場合、抵当権抹消にかかる登録免許税は不動産1個につき1,000円です。

土地と建物のそれぞれにかかるため、マンション売却では2,000円かかることになります。

ただし、手続きには法務局での申請書類作成や提出が必要で、専門的な知識が欠かせません。

司法書士への報酬

日本司法書士連合会の調査によると、抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合にかかる司法書士報酬は17,000円前後が相場です。

3月実施)」.png) ※参考:日本司法書士連合会の「報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)」

※参考:日本司法書士連合会の「報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)」

抵当権抹消登記を司法書士へ依頼すると、次のようなメリットがあります。

- 手続きにかかる時間や手間を大幅に削減できる

- 書類不備のリスクを減らせる

- 権利関係が複雑なケースでも対応してもらえる

特に、不動産売買においては不動産会社が提携している司法書士を紹介されることが一般的であり、自力での手続きが難しい、または認められないケースも見受けられます。

司法書士報酬というコストはかかってしまいますが、効率性や安心感を得られるため、自分の状況にあわせて依頼するかどうかを検討しましょう。

印紙税

収入印紙

収入印紙印紙税は不動産売買契約書を含む課税文書にかかる税金であり、収入印紙の貼付によって納税します。

印紙税の金額は売買契約書に記載された売買価格によって決められており、令和9年3月31日までに作成された売買契約書は軽減措置の適用が可能です。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 10万円超え50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

| 1,000万円超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

| 5,000万円超え1億以下 | 60,000円 | 30,000円 |

※参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

収入印紙を貼付しなかった場合は税務調査などで発覚し、次のような罰則が課されます。

- 本来納付すべき印紙税額を支払う

- 上記に加えて、未納額の2倍に相当する「過怠税」を支払う

印紙税が1万円の場合、罰則により未納分1万円に加えて過怠税2万円が課され、合計で3万円を支払うことになります。

なお、マンションの売買契約を電子契約で締結した場合、印紙税の支払いは不要です。

譲渡所得税

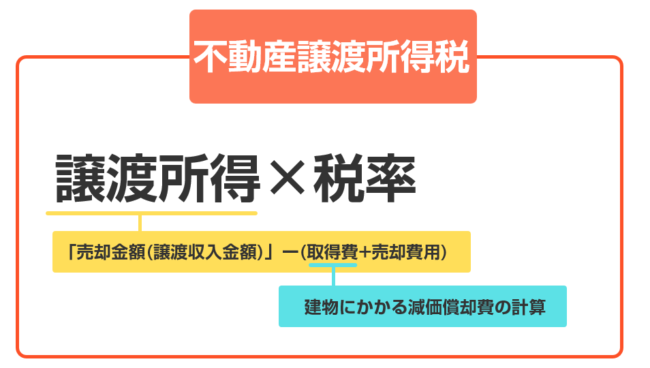

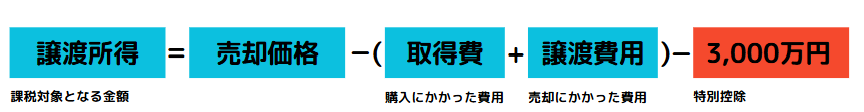

マンションを売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、譲渡所得税が課せられます。

マンションを売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、譲渡所得税が課せられます。

譲渡所得税は、所得税・住民税・復興特別所得税の3つで構成され、次の計算式で求めることが可能です。

譲渡所得 = 売却価格 – 取得費 – 譲渡費用 – 特別控除

取得費:土地購入時に支払った費用

譲渡費用:売却時にかかった費用

※取得費が不明な場合は概算取得費として「売却価格の5%」を適用します

譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率

譲渡所得税の税率は、マンションの所有期間によって異なります。

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として、それぞれ異なる税率が適用される仕組みです。

| 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 | 合計税率 | |

|---|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |

| 長期譲渡所得 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |

※参考:国税庁「No.3202譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」

例えば、購入したマンションを売却して売却価格が3,000万円、取得費が2,500万円、譲渡費用が150万円、所有期間が10年だったとします。

この場合、譲渡所得の計算は次のようになります。

売却価格:3,000万円

取得費用:2,500万円

譲渡費用:150万円

所有期間:10年

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費用 - 譲渡費用

譲渡所得 =3,000万円 - 2,500万円 - 150万円

譲渡所得 = 350万円

譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率(20.315%)

譲渡所得税 = 350万円 × 20.315%

譲渡所得税 =約71万円

計算結果として、約71万円が譲渡所得税として支払う税金になります。

印鑑証明書の取得費用

印鑑証明書は実印であることを証明するための書面で、発行から3ヶ月以内のものを用意します。

個人の場合は市区町村の役所で、法人の場合は法務局で取得することが可能です。

- 個人の印鑑証明書の取得手数料:約300円

- 法人の印鑑証明書の取得手数料:約450円

マンションの所有者が複数人いる場合、全員の書類を揃えなければなりません。

遠方に住む所有者の本人確認書類が揃わない場合は引き渡しに影響が出てしまうため、早めに用意しておきましょう。

住民票の取得費用

マンションの売主の現住所と登記上の住所が異なる場合、発行から3ヶ月以内の住民票の提出が求められます。

例えば、新居に引っ越した後で売却手続きをする場合などです。

住民票は市区町村の役場やコンビ二で取得でき、手数料は300円程度かかります。

固定資産税評価証明書の取得費用

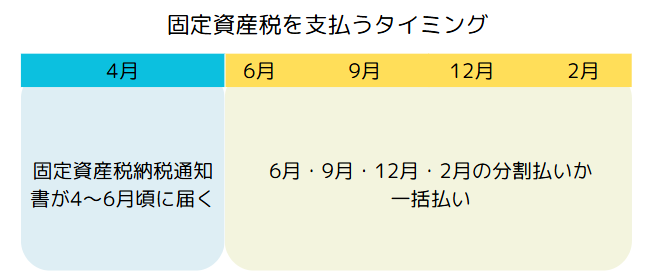

固定資産税評価証明書は買主の登録免許税を計算する際に必要な書類であり、原則として納税義務者である売主が取得します。

固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されますが、売買が行われたときは、決済・引き渡しの時期によって精算が行われ、売主に一部が返金される形です。

固定資産税評価証明書は市区町村の役場で取得でき、手数料は300円程度が一般的です。

引っ越し費用

マンションの売却が成立した後は、物件の引き渡しまでに速やかに退去する必要があります。

引っ越し費用は時期や荷物の量、移動距離によって大きく異なりますが、相場は次のようなイメージになります。

| 項目 | 相場 |

|---|---|

| ファミリー世帯(中距離) | 10〜20万円 |

| 単身引越し | 3〜7万円 |

| 不用品処分費 | 1〜4万円(軽トラック1台分) |

特に3~4月の繁忙期は引っ越し業者の予約が集中しやすいため、この時期に引っ越す場合は早めに業者に依頼しておくことが重要です。

住宅金融支援機構の調査(2023年度)によれば、マンション売却時にかかる諸費用のうち約12.8%が引越し関連費用に充てられていたとの報告もあり、見落とせない支出項目です。

なお、住み替えを予定している場合で「売り先行」を選ぶと、一時的に仮住まいが必要になることがあります。

この場合、仮住まいへの移動と新居への移動の 2回分の引っ越し費用 がかかる点に留意しましょう。

ハウスクリーニング費用

マンションを売却する際に、ハウスクリーニングを依頼する場合は費用がかかります。

特に築年数が経過したマンションでは水回りの汚れや臭いが目立つため、内見の前にクリーニングを依頼することが多くなるでしょう。

プロに依頼する場合は室内状況や部屋の広さによって料金が異なり、荷物のない空室のほうが安くなるのが一般的です。

以下に空室と居住中のケースに分けてハウスクリーニング費用をまとめているので、あくまで目安として参考にしてください。

| 間取り | 空室の相場 | 居住中の相場 |

|---|---|---|

| 1R~1DK | 15,000円~30,000円 | 15,000円~40,000円 |

| 1LDK~2LDK | 25,000円~60,000円 | 35,000円~70,000円 |

| 3LDK~4DK | 50,000円~70,000円 | 60,000円~80,000円 |

住宅ローンの一括返済手数料

住宅ローンの一括返済手数料とは、返済中のローン残高を一括で金融機関に返済する際に発生する費用を指します。

手数料の目安は15,000〜3万円程度です。

インターネットと窓口のどちらで手続きするかによってかかる手数料は異なるため、事前に確認しておきましょう。

以下は、三菱UFJ銀行で住宅ローンの一括返済を行った場合の手数料です。

| インターネット | 16,500円 |

|---|---|

| 電話・テレビ窓口 | 22,000円 |

| 窓口 | 33,000円 |

※参考:三菱UFJ銀行

マンション売却にかかる費用のシミュレーション

マンション売却にかかる費用を具体的にイメージできるよう、以下にシミュレーションを作成します。

売却価格:3,000万円

引き渡し日:2024年12月1日

購入日:2003年7月1日

購入価格:2,500万円

仲介手数料 = 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税

仲介手数料 = 3,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税

仲介手数料 =105.60万円

仲介手数料とその他費用を算出すると、次の表のようになります。

| 仲介手数料 | 105.6万円 |

|---|---|

| 印紙税 | 1万円(売買金額が1,000万円超5,000万円以下) |

| 抵当権抹消費用 | 2,000円(土地と建物それぞれ1,000円ずつ) |

| 司法書士への報酬 | 3万円 |

| 印鑑証明書 | 300円 |

| 住民票 | 300円 |

| 固定資産税評価証明書 | 300円 |

| 合計 | 約109.9万円 |

※売却益が生じた場合、上記の費用のほかに譲渡所得税がかかります

マンション売却の仲介手数料は値引きできる?

マンション売却にかかる費用・税金の中でも仲介手数料は高額になりやすいため、できるだけ抑えたいと考える方は多いでしょう。

仲介手数料は法律で上限が定められていますが、下限については明確な規定がありません。

そのため、交渉次第で値引きが可能であり、仲介手数料を半額や無料にするサービスを提供する不動産会社も存在します。

しかし、仲介手数料は不動産会社の成功報酬や業務遂行に必要な費用としての役割を果たしているため、次のようなリスクを伴う可能性があります。

- 積極的な売却活動をしてもらえない

- 営業担当者の意欲が下がる恐れがある

- 囲い込みに遭うリスクがある

それぞれ見ていきましょう。

積極的な売却活動をしてもらえない

仲介手数料を値引きすると、不動産会社が利益を削ることになります。

その結果、広告や宣伝、内見の調整など、売却活動に十分なリソースを割いてもらえなくなる可能性があります。

特にマンション売却において競争力のあるエリアや物件であれば、他の物件売却に力を入れられてしまう恐れも考慮すべきです。

営業担当者の意欲が下がる恐れがある

不動産会社の営業担当者にとって仲介手数料は重要な収益源であり、個人の「売上」にも直結する要素です。

そのため、仲介手数料が大幅に値引きされると担当者のモチベーションが低下し、結果として売却活動に支障が出る可能性があります。

また、不動産会社全体としても仲介手数料の高い案件に比べ、低い案件の優先順位は下がってしまいがちです。

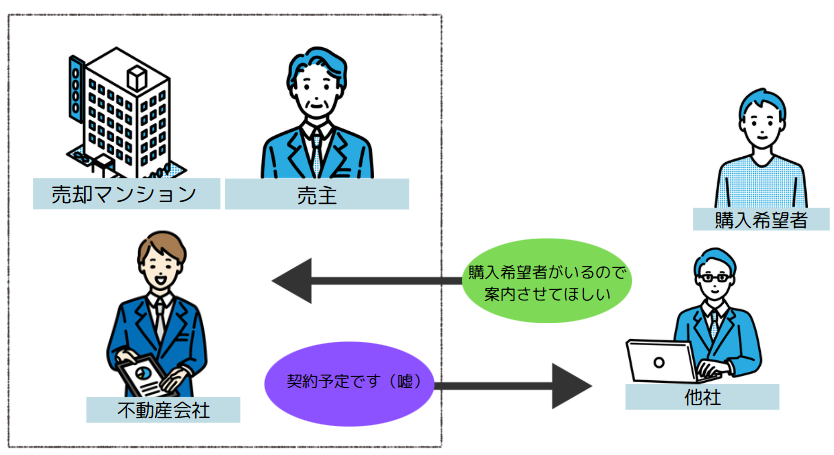

囲い込みに遭うリスクがある

仲介手数料を値引いた場合、売却活動に積極性が欠けるだけでなく、不動産会社が「囲い込み」を行うリスクが高まります。

囲い込みをされるとマンション売却がスムーズに進まなくなり、結果として売却期間が長引いたり、売却価格が下がったりするリスクが生じる可能性があります。

マンション売却時の費用・税金を抑える方法

ここでは、マンション売却時の費用・税金を抑える方法を紹介します。

- 特例・控除を活用する

- 複数の不動産会社に査定を依頼する

- 売却後に返金される金額を把握しておく

- サービス内容が充実した不動産会社に依頼する

- 費用を請求されたら内容・詳細を確認する

特例・控除を活用する

マンション売却時の費用・税金を大幅に軽減できる方法として、特例・控除の活用があります。

ここでは、次の特例・控除の概要をまとめているので、ぜひ参考にしてください。

- 居住用財産の3,000万円特別控除

- 軽減税率の特例

- 特定の居住用財産の買い換え特例

- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

居住用財産の3,000万円特別控除

居住用財産の3,000万円特別控除とは、居住用のマンションを売却した際、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度のことです。

例えば、売却価格が3,000万円であれば譲渡所得税は発生しません。

また、売却価格が3,000万円を超える場合でも「 居住用財産の3,000万円特別控除」の利用により課税額が減少し、手取り額が大幅に増加する効果が期待できます。

ただし、本制度を利用すると住宅ローン控除は適用されません。

そのため、マンション売却後に新居を購入する場合は、それぞれの制度を比較してどちらが有利かを確認することが重要です。

※参考:国税庁「No.3223 譲渡所得の特別控除の種類」

軽減税率の特例

軽減税率の特例とは、売却したマンションの所有期間が10年を超えている場合、最大6,000万円までの売却益に対して軽減税率(14.21%)が適用できる制度です。

- 課税譲渡所得が6,000万円以下の場合:税率は14.21%

- 課税譲渡所得が6,000万円超の場合:6,000万円を超えた部分については20.315%の税率

「軽減税率の特例」と「居住用財産の3,000万円特別控除」は併用できるため、さらに課税対象額を抑えることが可能です。

※参考:国税庁「No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例」

特定の居住用財産の買い換え特例

特定の居住用財産の買い換え特例とは、所有期間が10年を超えるマンションを売却して住み替える際に利用できる制度です。

買い換え特例を適用すると、売却益にかかる課税を将来に先送りにできます。

税金が免除されるわけではなく、将来的な課税を後回しにする制度のため、新居を売却した際にまとめて課税されることに注意が必要です。

例えば、所有期間が10年を超えるマンションを5,000万円で売却し、その後6,000万円の新居を購入する場合、買い換え特例を利用すると売却益にかかる課税を繰り延べ、新居購入後の手元資金に余裕を持たせることができます。

なお、「3,000万円の特別控除の特例」や「軽減税率の特例」とは併用できません。

※参考:国税庁「No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例」

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

損益通算の特例とは、マンションを購入したときより売却価格が低くなり、売却損が発生したときに適用できる制度です。

損失分の金額を給与所得や事業所得などの他の所得から控除して損益通算できます。

さらに、損失を相殺しきれない場合は、翌年以降に繰り越して控除できる繰越控除の特例を利用することも可能です。

- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

- 居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

以下の表で適用条件を簡単にまとめています。

| 特定居住用財産の場合 | 買い換えの場合 | |

|---|---|---|

| マンションの買い換え | 必要なし | 必要あり |

| 住宅ローン | 売却するマンションに返済期間が残ったローンがあること | 買い換える物件はローンで購入し、返済期間は10年以上あること |

| 対象の売却損 | 売却損全額と売却価格を差し引いたローン残高のいずれの少ない額 | 売却資産の売却損全額 |

※参考:国税庁「No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」

※参考:国税庁「No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」

複数の不動産会社に査定を依頼する

不動産会社によって査定価格や販売戦略は異なるため、複数社に査定を依頼して比較することが重要です。

1社だけに査定を依頼すると、提示された査定価格が市場相場と適正かどうか判断するのが難しくなります。

また、中には媒介契約を取りたいがために実際の市場価格より高い査定価格を提示し、その後値下げを提案してくるケースもあります。

最低でも3社以上の不動産会社に査定を依頼し、以下のポイントを比較検討しましょう。

- 査定価格が市場相場と合っているか

- 査定価格が高い場合、根拠の説明に納得できるか

- 販売戦略や提案内容が具体的で実現可能か

- 担当者の対応が信頼できるか

売却後に返金される金額を把握しておく

マンション売却をすると、状況によっては返金される費用が発生することがあります。

次の項目が代表的な返金対象です。

- 住宅ローン保証料

- 固定資産税

- 火災保険料

住宅ローンを利用する際には保証会社の利用が必要ですが、一括で支払った保証料については残りの年分が返金されます。

マンションを年の途中で売却した場合、売主が一括で支払った固定資産税は、買主との清算時に残りの期間分を返金してもらえます。

マンション購入時に火災保険を数年間分まとめて支払った場合、所有者変更を保険会社に伝え、残りの保険料を返金してもらうことができます。

これらの返金を把握しておくことで、売却後の費用負担を軽減できるでしょう。

サービス内容が充実した不動産会社に依頼する

不動産会社の中には、ハウスクリーニングや不用品回収、建物・設備保証など、売主向けの独自サービスを提供しているところもあります。

これらのサービスは費用の負担を軽減し、売却をスムーズに進めるための大きな助けになります。

査定価格だけでなく、提供される追加サービスやどれだけ費用を抑えられるかも考慮して、不動産会社を比較検討することが重要です。

費用を請求されたら内容・詳細を確認する

マンション売却で発生する費用は多岐に渡りますが、それぞれの税金や手数料が支払うべき正当なものなのかを事前に確認しておくことは非常に重要です。

特に多いのが、仲介業者から「広告費用」「営業コスト」などを請求されるケースです。

販売活動にかかるコストは原則、仲介手数料として支払われるため、上記のようなコストを別途支払う必要は基本的にありません。※CM放映など、一般的な販売活動を超える費用や動きを売主が求める場合は、別途で費用の支払いを求められることもあります。

費用を請求されたら、まずは本当に支払いが必要なのか注意しましょう。

マンション売却における「仲介」と「買取」の費用比較

マンションを売却する際には「仲介」と「買取」の2つの方法があり、どちらを選ぶかで悩んでいる方もいるでしょう。

買取は不動産会社に直接マンションを買い取ってもらう方法で、不動産会社はリフォームを行い、その費用を上乗せして転売します。

市場で買主を見つける仲介とは異なるため、買取では仲介手数料がかかりません。

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、費用や売却速度を考慮したうえで選択する必要があります。

ここでは次の項目に分けて、マンション売却時の「仲介」と「買取」の違いを紹介します。

- 仲介と買取の費用の違い

- 「仲介」「買取」がおすすめの人

仲介と買取の費用の違い

マンション仲介と買取の違いは、売却速度と価格にあります。

| 仲介 | 買取 | |

|---|---|---|

| 売却速度 | 販売を開始してから3~6ヶ月程度 | 早ければ1週間程度で売却が完了 |

| 売却価格 | 高く売れる可能性あり | 1〜3割安くなることが一般的 |

| 仲介手数料 | 売却価格 × 3% + 6万円 + 消費税 | 不要 |

| 契約手続き | 買主との交渉、契約書作成、引き渡し | 不動産会社との簡単な手続き |

また、買取には「即時買取」と「買取保証」の2種類があります。

- 即時買取:不動産会社がすぐにマンションを買い取る方法。短期間で現金化できるため、急いで売却したい方におすすめです。

- 買取保証:一定期間仲介で売却活動を行い、期間内に買主が見つからなければ当初予定していた金額で買い取るサービス。少しでも高く売りたい方に適しています。

「仲介」「買取」がおすすめの人

ここでは仲介と買取に分けて、おすすめの人の特徴をまとめています。

| 仲介がおすすめの人 | 買取がおすすめの人 |

|---|---|

| 高値で売却したい人 時間に余裕がある人 |

安くても迅速に現金化したい人 売却活動が面倒だと感じる人 修繕が必要な古いマンションを所有している人 他人に知られずに売却したい人 |

マンション売却時の手数料・費用に関するよくある質問

ここでは、マンション売却時の手数料・費用に関するよくある質問を紹介します。

売却代金の中から費用は差し引かれる?

基本的には決済日に受け取る売却代金から、必要な費用を精算する流れになります。

たとえば、以下のような費用は決済時に一括で支払われ、売却代金から差し引く形で処理されることが多くなります。

- 仲介手数料(残額)

- 抵当権抹消費用

- 司法書士報酬

ただし、印紙税など契約時に現金で支払う費用もあるため、最低限の現金は手元に用意しておく必要があります。

譲渡所得税はいつ・どうやって払う?

譲渡所得税は、売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行い、申告内容に基づいて納税します。

納税は、以下のいずれかの方法で行うことができます:

- 金融機関の窓口(現金または振込)

- 口座振替(事前の登録が必要)

- e-Tax(インターネット経由の電子申告)

確定申告が必要なケースは、「譲渡益が出た場合」だけでなく、3,000万円控除などの特例を利用する場合も含まれるため注意が必要です。

マンション売却でハウスクリーニングや修繕は必須?

法的な義務はありません。現況のまま売却することも可能です。

ただし、築年数が経っていたり、汚れや劣化が目立つ場合には、第一印象でマイナス評価を受けて売却が長引く可能性があります。

一部の不動産会社では、内覧前に最低限のクリーニングを推奨していることもあるため、費用対効果を見ながら検討するのが現実的です。

税理士に依頼するといくらかかる?

譲渡所得に関する確定申告は、自分で行うことも可能ですが、控除や特例の適用条件が複雑なため、不安な方は税理士に依頼するという選択肢もあります。

依頼する際の費用相場は以下の通りです。

- シンプルな自宅売却:5万円〜8万円

- 相続・共有持分が絡む場合:10万円〜15万円

ただし、実務上は税理士に依頼するケースよりも、司法書士に登記を依頼するケースの方が一般的です。

具体的には、売却時の抵当権抹消登記や、名義変更などの登記手続きを専門とする司法書士に対して、1〜3万円前後の報酬を支払うのが一般的な流れです。

税務と登記は別の手続きであり、それぞれの専門家に応じた役割があるため、必要に応じて使い分けることが大切です。

仲介手数料を払いたくない場合、不動産会社を通さずに売却することはできるか

個人売買を選択すると仲介手数料は発生しないため、売却にかかるコストを抑えられるほか、自分のペースで内見や契約、引き渡しを進められる自由度もあります。

ただし、買主を見つけるための広告宣伝や内見対応はすべて売主自身で行わなければなりません。

また、売買契約書の作成や法的手続きなど、不動産取引に関する専門知識も求められ、これらを自己責任で行う準備が必要です。

したがって、個人売買は不動産取引における知識がある方に向いた選択肢といえます。

マンション売却を途中でやめた場合、手数料は払う必要があるのか

ただし、「途中」がどの段階かによって扱いが異なります。

仲介手数料は、売買契約が正式に締結された時点で発生する成果報酬型の費用です。

そのため「買主から購入申し込みを受け取った段階」や「売買契約の日程調整をしている段階」では、契約が未締結であれば手数料は発生しないことがほとんどです。

しかし、売買契約成立後に売却をやめる場合、仲介手数料の支払いが発生する可能性があります。

通常、売主が売買契約締結後にキャンセルする場合、買主が支払った手付金の倍額を返還して解除します(手付解除)。

手付解除は「一度は契約したものの、売主の都合で契約を解除した」とみなされるため、この場合は仲介手数料の支払いが必要になる可能性があります。

最終的に、マンション売却を依頼する不動産会社によって対応は異なるため、事前に媒介契約書の内容を確認しておきましょう。

共有名義の手数料・費用は誰が負担するのか

例えば2人でマンションを共有しており、持分比率が6:4の場合、手数料や諸費用も6:4の割合で負担するのが通常です。

また、共有名義のマンションを売却する際は全員の同意が必要であり、本人確認書類や印鑑証明書などは共有名義者全員分が求められます。

トラブルを避けてスムーズにマンション売却を進めたい方は、不動産会社や司法書士などの専門家に相談しましょう。

仲介手数料が無料になるのはどのような場合か

- 「両手仲介」で買主側から手数料を受け取っている場合

- 「買取」を選択している場合

- 経費削減分を手数料に還元している場合

「両手仲介」で買主側から手数料を受け取っている場合

不動産会社が売主と買主の両方を仲介する「両手仲介」の場合、買主から仲介手数料を受け取ることで、売主側は無料にするケースがあります。

「買取」を選択している場合

不動産会社が直接マンションをを買い取る「買取」の場合、仲介手数料が発生しません。

なぜなら、不動産会社が仲介者として関わらず、売主から直接物件を購入するためです。

買取は迅速な現金化が可能ですが、市場価格よりも低い金額で売却されることに注意しましょう。

経費削減分を手数料に還元している場合

不動産会社の中には広告費用や運営コストを削減し、その分を売主に還元して仲介手数料を無料または大幅に割引するサービスを提供しています。

こうした不動産会社を利用すれば手数料の負担を抑えつつ、売却を進めることが可能です。

手数料・諸費用を理解してマンション売却を成功させよう

マンション売却では、以下のような費用・手数料が発生します。

- 仲介手数料

- 抵当権抹消費用

- 司法書士への報酬

- 印紙税

- 譲渡所得税

- 印鑑証明書の取得費用

- 住民票の取得費用

- 固定資産税評価証明書の取得費用

- 引っ越し費用

- ハウスクリーニング費用

- 住宅ローンの一括返済手数料

マンション売却時にかかるコストは、一般的に売却価格全体の5~10%程度だと言われています。

居住用マンションの3,000万円特別控除のような特例控除を利用することで、かかる費用を大幅に減らすことができます。

また、中には仲介業者などから支払う義務のない費用(広告費)などが別途請求されるケースもあるため、十分注意しましょう。

マンション売却には仲介手数料や諸費用、税金などさまざまなコストが発生するため、事前に費用の内訳を把握し、適切なシミュレーションを行いましょう。

また、特別控除のような税制優遇制度を活用すれば費用を抑えることも可能です。

さらに、マンション売却を成功させるには信頼できる不動産会社の選定が欠かせません。

一括査定サイトを活用して複数の不動産会社を比較し、より自分に合った会社を見つけましょう。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)