基本的に、全国の土地には公的に定められた境界線が存在します。

ただし、土地によっては境界が曖昧だったり、登記上の境界と実際に生垣やフェンスで囲まれている境界が異なるケースがあります。

特にその土地を売却する場合、境界線が曖昧のままだとトラブルが起こりかねないため、境界を確定させる作業は必須となります。

今回は、土地売却時の測量の必要性やかかる費用、測量の流れなどを詳しく解説していきます。

土地を売る時は測量が必要な理由

土地売却時に測量を絶対しなくてはいけないという決まりはありません。

ただ、買主から測量確認書の提出を求められる場合は多いので、実際は義務のようなものです。

土地の境界確定が必要な理由は、土地の境界(隣地との境)を明確にすることと、土地の面積を明確にすることの大きく2つがあります。

また、土地測量の依頼や費用負担は、売主がおこなうのが一般的です。

境界が未確定の土地は存在するのか

登記記録上、境界や面積が未確定であったり、曖昧な土地は一部存在します。

- 古い測量技術による古いデータ(公募面積)しかない土地

- 地積調査時に境界を確認できなかった土地(筆界未確定)

- 未登記の土地(山林、原野、農地などに多い)

- 共有者間での境界が曖昧な土地(共有地)

- 長期間実測調査がおこなわれていない官有地

特に、測量時から利用状況などが変わり、実際の境界と登記上の境界が異なっているケースは宅地でも少なくありません。

ひと昔前は境界が曖昧でもそのまま取引をする例はありましたが、現在は、曖昧な土地は売却前に測量し、実際の面積・境界をチェックするようになっています。

境界未確定でも土地売却前の測量が不要なケース

登記簿面積をもとに売買する場合(山地・林地など)

山地・林地など、面積が広大で高低差が激しく、かつ樹木などの越境がある場合、測量に膨大な時間と労力がかかってしまいます。

こうした土地の売買では測量を省略して、登記簿面積をもとに売買をすることが良くあります。

買主からの合意が得られている場合

登記簿の記録が古く現況と異なっている可能性があったとしても、買主が現況と記録を比較した上で問題ないと判断するのであれば、登記簿の記録を基準として売買することが可能です。

ただし、境界が現況と異なる場合、引き渡し後に隣地の所有者と買主間でトラブルが起こる可能性もあります。

こうしたリスクを考慮すれば、特に宅地や商業地で買主(買主側仲介業者)側が上記条件での取引を認める可能性は低いです。

土地の測量・境界確定をしたほうが良いケース

前述の通り、土地の境界が曖昧でも、場合によっては測量をする必要がないケースはいくつかあります。

ただし、逆にそのような場合でも、土地測量・境界確定を実施すべきケースが存在します。

ここから、上記のケースを1つずつ紹介します。

ケース1】土地を少しでも高値で売却したい場合

一般的に土地の面積は㎡単価×面積(㎡)で求められるため、土地の登記上の面積が実際の面積より狭い場合、土地の売却価格は低くなってしまいます。

少しでも高値で売却する場合は、最新の境界と面積を確認しましょう。

逆に、登記上の面積が実際より広い場合もありますが、この場合は買主側が損をしていることになるので、後になってトラブルとなる可能性が高いです。

スムーズに土地を売却するためにも、最新の境界確認はできるだけ実施した方が良いでしょう。

ケース2】駅前や市街地にある狭小地を売却する場合

駅前などの商業地にある土地は、面積が狭くても㎡あたりの単価が非常に高い傾向にあります。

単価が高いため、面積が現況と少し異なるだけでも金額は大きく変わります。

これもケース1のパターンと同様、最新の面積を調べておいて売主が損するケースはあまりないので、対応をおすすめします。

ケース3】昭和43年(1968年)より前に建築した家の敷地を売却する場合

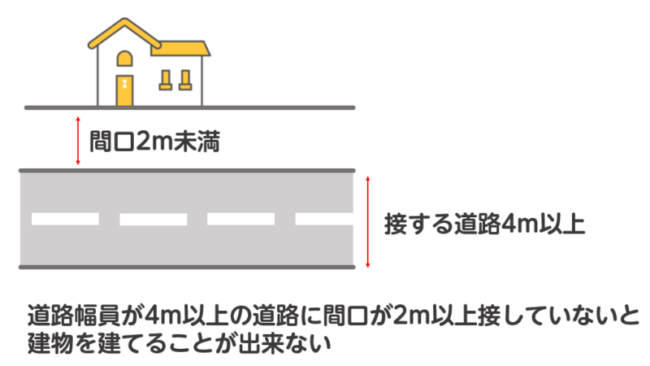

現行の建築基準法のベースができたのが1950年、都市計画法が1968年であり、それ以前は接道義務などのルールがありませんでした。

接道義務ができる前に建てた家で、接道義務を果たしていない物件を再建築不可物件と言います。

再建築不可物件が建っていた土地を購入して新居を建てる場合は、土地境界や建ぺい率制限の見直しなどをする必要があり、測量が必要となることが多いです。

土地測量の種類と費用相場

土地の測量は、前述のような売却前に面積を確定させるための測量の他にもいくつか種類があります。

簡易測量・仮測量【費用相場:10万~30万円】

簡易測量は、過去の境界確定時に埋設された境界杭や、それに類するブロック塀や道路の側溝などを起点に面積を算出する方法です。

暫定的な土地の面積を確認したい場合に利用される方法です。

確定測量(官民査定無し)【費用相場:35万~45万円】

確定測量(境界確定測量)は、簡易測量の前段階である境界の確定から行う測量です。

現地調査・測量をしたら境界杭などを設置して、確定した面積の登記申請まで依頼することも可能です。

売りたい土地の境界が曖昧な場合は、この確定測量を依頼します。

確定測量(官民査定無し)の費用は平均35万円~45万円ですが、土地の面積や形状の複雑さ、立地条件などによっては更に高くつく可能性もあります。

確定測量(官民査定あり)【費用相場:60万~80万円】

公園、国道、河川、里道、水路などの国・自治体が所有する官有地と接する土地の確定測量では、別途で国・自治体の担当者の立会のもと測量をする必要があります。(官民査定)

この場合、官民査定なしの測量よりも費用が高額になります。

官民査定ありの場合は国・自治体の担当者との協議や協議書への署名・捺印などが必要になります。

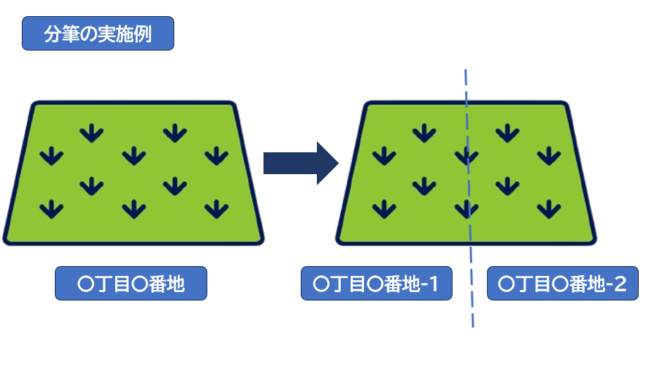

分筆測量【費用相場:50万~150万円以上】

1つの土地を複数に分割して登記しなおすことを分筆と言います。

この際、分割した土地の境界を確定しなおすための測量が必要となります。

分筆測量は、分割する土地の数が多かったり、分割後の土地形状が複雑だったりするほど、測量費用は高額となります。

GPS測量・ドローン測量【費用相場:20万~50万円】

最近ではGPSやドローンを利用した土地測量がおこなわれることもあります。

上空から写真を撮影した上で測量をする方法や、レーダーを使って直接測量をする方法などがあります。

土地家屋調査士が人力で測量をする場合よりも短時間での対応が可能ですが、まだ導入している事務所は多くありません。

土地売却時の測量費用内訳

土地売却時に測量を依頼する際は、必要作業を土地家屋調査士へ丸ごと依頼するのが一般的です。

測量・境界確定に必要な作業の内訳を整理すると、下記の通りとなります。

| 作業 | 作業内容 | かかる費用(目安) |

|---|---|---|

| 事前の調査 | 公図や登記簿の確認、現地の事前確認など | 6万円~10万円 |

| 測量 | 現地測量から境界杭などの設置まで | 12万円~15万円 |

| 必要書類の作成 | 調査報告書や測量図、その他の登記に必要な書類の作成 | 2万円~5万円 |

| 追加費用(官民査定無し) | 境界立会いや、隣地との境界確認書の取り交わし仲介など | 1万円~2万円 |

| 追加費用(官民査定あり) | 境界の協議や協議書の作成、境界確定書の作成など | 6万円~1万円 |

| 登記費用 | 登記の申請から完了まで | 1万円~3万円 |

上記はあくまで目安であり、土地の状況によって金額は変わります。

また、請求される計測費用の中には、土地家屋調査士の交通費などの実費が含まれることもあります。

土地測量費用を安く済ませる方法はある?

土地家屋調査士への依頼費用が高くつく場合、仲介業者へ一旦相談してみることをおすすめします。

より費用を安く抑える方法としては、仲介業者から紹介された土地家屋調査士ではなく、より見積もりが安いところを自力で見つける方法もあります。

こちらのように、五三の桐に「測」の字が土地家屋調査士のマークです。こちらが掲げられている事務所に見積もりを依頼して、比較をするのも一つの手です。

ただ、どの事務所に依頼するかによって費用が大きく変わるケースは多くないので、仲介業者に負担額を調整いただくなどの対応がより現実的だと言えます。

土地売却時の測量・境界確定の流れ

土地売却時の測量の流れは、以下の通りです。

- 資料調査・費用見積もり

- 近隣への挨拶

- 測量

- 関係者の境界立ち会い

- 境界杭の設置

- 確認書等の作成

ここから、それぞれの手続きの内容を詳しく見ていきます。

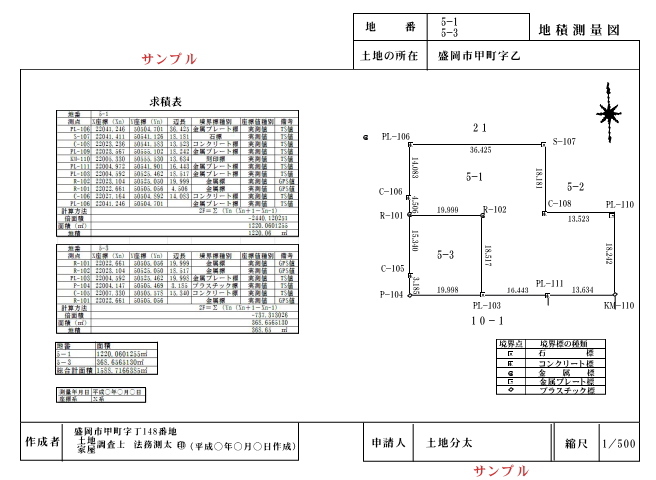

Step1】資料調査・費用見積もり

まず、担当の土地家屋調査士を決めます。

調査士は測量前にまず以下の書類をチェックします。

- 公図

- 登記簿

- 地積測量図

- 周辺の境界確定資料

合わせて近隣トラブルの有無なども調査し、費用の見積もり額を算出します。

もちろん、見積もり額はこの時点で売主にも共有されます。もし高額すぎるのであれば、測量を断ることもできます。

Step2】近隣への挨拶

その後、近隣へ挨拶に行きます。

基本的に挨拶をするのは調査士だけで良いですが、売主も付きそう場合があります。

前述の通り、測量後は近隣住民の立ち会いも必要なので、都合の良い日にちなどもこのタイミングで聞き取ります。

Step3】測量の実施

土地家屋調査士によって土地の測量をおこないます。

測量した結果を基に、境界確定の協議をおこない、立ち会い準備をしていきます。

Step4】関係者の境界立ち会い

近隣の土地所有者や官民の現地立ち会いがおこなわれます。

ここでは、土地家屋調査士が定めた境界を全員が回りながら確認し、承諾を得ます。

立会人全員の承諾が得られれば、境界は確定です。

Step5】境界杭の設置

確定した境界を基に、境界杭を設置していきます。

Step6】確認書等の作成

測量データを基に、境界の確認書や登記申請の必要書類などを作成していきます。

測量依頼から境界確定までの期間は平均3~4ヶ月

測量を依頼してから境界が確定されるまで、平均3、4ヶ月はかかります。

また、土地の形状が複雑だったり、協議・立ち会いでなかなか承諾を得られなかったりすれば、測量だけで1年以上かかることもあります。

トラブルが起こる可能性も考慮して、なるべく早めに測量を依頼しておきましょう。

土地売却時の測量の注意点

注意点1】日頃からご近所付き合いに気をつける

土地の測量は売主と買主の合意が必要なだけでなく、近隣住民の理解も必要です。

近隣住民の理解が得られなかったり、作業中にトラブルが発生したりすると、境界確定までに時間がかかったり、測量作業が中断されたりする可能性もあります。

測量作業をスムーズに進めるためには、日ごろから近隣住民との関係性構築が出来ているかどうかも重要なポイントです。

注意点2】不測の事態に備えて早めに測量を依頼する

前述の通り、土地測量では権利関係などの問題が途中で発生したり、近隣トラブルが発生したりして、測量にかかる時間が想定以上に伸びる可能性もあります。

土地測量でトラブルが起こったり、完了が後ろ倒しになれば、土地売却そのものに悪影響を及ぼしてしまいます。

トラブルが起こる可能性も事前に考慮して、できるだけ早めに測量を依頼することをおすすめします。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)