法人・個人事業主が土地を売却した時は、帳簿に記帳して仕訳をおこない、正しく会計処理をおこなわなければいけません。

土地を売却することがそこまで多くない方や、会計処理に不慣れな方は、土地売却時の仕訳に戸惑うケースは多いかと思います。

今回は、土地を売却した際の仕訳の基本的な仕組みや注意点を詳しく解説していきます。

土地売却時の仕訳の基本的な仕組み【4つのポイント】

法人・個人事業主が土地などの不動産を売却した時、仕訳が必要となります。

不動産売却時の仕訳では、まず下記4つのポイントを理解しておくことが大切です。

- 固定資産売却損益勘定を使う

- 簿価を基準に売却益を判断する

- 仕訳の日付は契約締結日か譲渡日

- 土地の売却代金は消費税非課税

ここからは、土地売却時の仕訳のポイントを1つずつ解説していきます。

ポイント1】土地売却の仕訳は勘定科目「固定資産売却損益勘定」を使う

まず、土地売却の仕訳では、勘定科目として固定資産売却損益勘定が使われます。

固定資産売却損益勘定は、自動車や土地、建物などを売買したときに使われる勘定科目です。

ここで注意が必要なのは、土地売却時の勘定科目は「売上勘定」ではないという点です。

土地の売却代金には税金や控除などが含まれていますし、私たち個人・法人の第三者にとっては不動産の売却益は売上(事業利益)ではありません。

そのため、土地売却の仕訳は個人・法人、収益物件か否かを問わず固定資産売却損益勘定が使われます。

ポイント2】簿価を基準に売却益を判断する

土地を売却した際の損益を計算する際は、簿価(帳簿上の資産価格)を基準として判断します。

簿価の算出方法は、土地か建物かで異なります。

- 土地:取得時の原価とイコール

- 建物:取得時の原価から減価償却分を差し引いた金額

土地は建物のように築年数の経過による劣化がないので、簿価は取得時から一定となります。

土地売却で得た金額が簿価を上回る場合は利益が出ていて、下回る場合は損失が出ているということになります。

ポイント3】仕訳の日付は契約締結日か譲渡日

土地売却時の仕訳の日付は、売買契約の締結日と、土地の譲渡(引き渡し)をおこなった日のどちらかを選ぶことがあります。

一般的に、売買契約が締結されてから買主側はローンの審査に申し込み、融資を得てから決済・引き渡しとなります。この間はだいたい1ヵ月~1.5か月ほど空くのが一般的です。

タイミング次第では、どちらを選ぶかによって事業年度が変わり、決算の内容に大きく影響する可能性もあるため、慎重に判断することをおすすめします。

ポイント4】土地の売却代金は消費税非課税

売主が法人・個人事業主の場合も、土地の譲渡(売買)では消費税は原則非課税となります。

ただし、建物の売却代金や仲介手数料などには消費税が課されるので、注意が必要です。

また、土地の売却でも、下記の場合は消費税の課税対象となります。

- 土地に事業用設備が設置されている(太陽光パネル、トランクルームなど)

- 土地を事業目的で舗装・改造している(駐車場など)

【補足】建物の売却代金に消費税が課される場合の仕訳方法

建物の消費税額は通常、売買契約書に記載されているので、これを参考に建物価格を仕訳します。

【例:売却価格が2000万円。消費税が80万円の場合】

- 建物価格=消費税額÷8×108=1080万円(税込)

- 土地価格=2000万-1080万=920万円

このように、売却代金を仕訳していきます。

売却代金にどれくらいの消費税が含まれるかわからない場合は、固定資産評価額を使って※按分計算します。

※按分計算:基準となる数量に比例した割合でものを割ること

【例:売却額が2000万円。土地の評価額が1100万円、建物の評価額が800万円の場合】

- 建物価格=2000万÷(1100万+800万)×800万=842万1,053円(小数点以下切り捨て)

- 土地価格=2000万―842万1,053=1157万8,947円円

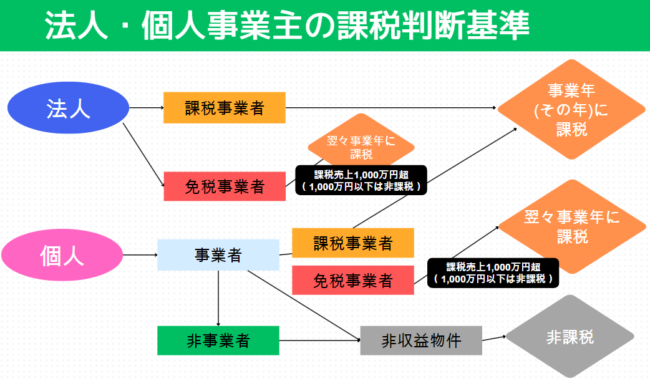

ただ、建物の売却は全てのケースで消費税が課されるのではなく、基準期間(課税期間の前々年)の課税売上高が1,000万円以下の法人に関しては、免税事業者として扱われます。

土地売却時の仕訳方法【事例に基づきシミュレーション】

土地の仕訳は、実際の売却額が簿価より高いか低いかで異なります。

土地が簿価よりも高く売れた場合の仕訳

例えば、簿価が350万円の土地が、周囲の開発などの影響により450万円で売れたとします。

このとき、土地にかかる仲介手数料は売却額×3%+6万円なので、19万5,000円です。

このとき、以下のように損益通算されます。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 現金:430万5,000円 | 土地:350万円 |

| 支払手数料:19万5,000円 | 固定資産売却益:100万円 |

土地の売却価格が簿価より低い場合の仕訳

上のケースとは反対に、近くで事件や事故が起きた、大きな地震があったといった場合、売却相場は下がります。

では、簿価350万円の土地が250万円でしか売れなかった場合はどうするのでしょうか。

まず仲介手数料を求めます。

売上高が200万円超400万円以下の場合、仲介手数料は売却額×4%+2万円で求められます。この場合、250万×4%+2万=12万円となります。

これを使って損益通算した結果が、こちらです。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 現金:238万円 | 土地:350万円 |

| 支払手数料:12万円 | |

| 固定資産税売却損:100万円 |

※仲介手数料の計算式は売却額に応じて3種類あります。こちらにまとめてあるのでぜひチェックしてください!

土地+建物売却時の仕訳事例をケースごとに紹介

一軒家や投資用物件の売却では、土地(敷地+庭地)と建物をまとめて譲渡するのが一般的です。

ただ、土地と建物ではかかる税金が違うので、計算は別々におこなうようになります。

按分計算の仕方は上で紹介した通りですが、仕訳ではここから更に簿価を使った計算をしなければいけません。

ここからは土地+建物の仕訳をケース別にシミュレーションしていきます。

土地・建物ともに売却益が発生したケース

簿価400万円の土地が500万円、簿価300万円の家が400万円で売れたとします。

この場合の仕訳は以下の通りです。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 現金:861万円 | 土地:400万円 |

| 支払手数料:39万円(21+18万) | 固定資産売却益:100万円 |

| 建物:300万円 | |

| 固定資産売却益:100万円 | |

| 仮受消費税:32万円 |

このとき、土地の売却代金は非課税売上に、建物の代金は課税売上とみなされますが、簿価との差額である100万円は不課税となります。

つまり、この場合の課税売上は建物の価格+建物の固定資産税売却益=400万円となり、それ以外は非課税売上となります。

土地・建物ともに売却損が発生したケース

簿価400万円の土地が300万円、簿価300万円の建物が200万円でしか売れなかった場合、仕訳結果は以下の通りです。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 現金:476万円 | 土地:300万円 |

| 支払手数料:24万円(14+10万) | 建物:200万円 |

| 固定資産売却損:100万円 | 土地:100万円 |

| 固定資産売却損:100万円 | 建物:100万円 |

| 仮受消費税:16万円 |

売却損は非課税扱いなので、この場合の課税売上は建物の20200万円のみとなります。

土地は売却益・建物は売却損が発生したケース

簿価400万円の土地が500万円で売れた一方、簿価300万円の建物が200万円でしか売れなかった場合、仕訳結果は以下のようになります。

| 借方 | 貸方 |

|---|---|

| 現金:669万円 | 土地:400万円 |

| 支払手数料:31万円(21+10万) | 固定資産売却益:100万円 |

| 固定資産売却損:100万円 | 建物:200万円 |

| 建物:100万円 | |

| 仮受消費税:16万円 |

この場合、土地取引は非課税対象なので、課税売上は建物の200万円のみです。

不動産売却時の仕訳に関する注意点

不動産売却時の仕訳に関する注意点として、次の点が挙げられます。

- 経費の領収書は必ず保管する

- 個人と法人で会計処理が異なる

- 個人の場合は譲渡所得税に注意する

それぞれのポイントを解説します。

注意点1】経費の領収書は必ず保管する

不動産売買の契約書や仲介手数料などの領収書は、必ず保管しておきましょう。

確定申告の際に経費計上できるので、まとめておくことをおすすめします。

特に仲介手数料や登記費用の領収書は再発行が難しいので、紛失しないように気を付けましょう。

保管すべき書類がどれかわからなくなった際は、税理士などの専門家に相談すると良いです。

注意点2】個人と法人で会計処理が異なる

不動産売却の会計処理は、個人事業主と法人で異なります。

個人事業主として利益が発生した場合は「事業主勘定」で仕訳するのに対し、法人では「固定資産売却損益勘定」として計上します。

他にも個人事業主であれば事業所得や給与所得などの種類ごとに税金を計算する必要があります。

個人事業主と法人で会計処理が異なるポイントをチェックしておきましょう。

注意点3】個人の土地売却では譲渡所得税に注意

個人事業主が不動産売却をする場合、譲渡所得税の税率が不動産の所有期間によって異なります。

不動産を5年より長く所有している場合は長期譲渡所得として税率20.315%、5年以内であれば短期譲渡所得として税率39.63%となります。

税率が大幅に異なるので、所有期間が4年前後の場合は売却時期を翌年以降に延期するなどの方法で節税ができます。

また相続で不動産を所有した場合は、相続前から数えて所有期間が決まります。

そのため相続後すぐでも所有期間が5年を超えているケースもあるので、わからない場合は不動産会社などに相談してみましょう。

不動産売却の仕訳で困った際の相談先

不動産売却の仕訳で困った際の相談先としては、次の3つを利用するのがおすすめです。

- 税務署

- 税理士

- 不動産会社

不動産売却は何度も経験することではないので、初めての場合は混乱する可能性があります。

専門知識を有する相手に早めに相談しておくと良いです。

以下にそれぞれの相談先を解説します。

相談先1】税務署

仕訳について悩んだ場合の相談先として、税務署の個人課税部門がおすすめです。

無料で帳簿のつけ方を指導してくれるので依頼料も必要ありません。

ただし、経費として落とせるかなどの判断が必要な場合は対応できないので気を付けましょう。

また個人事業主になったばかりで会計処理に慣れていない人は、税務署が開いている記帳説明会に参加するのも勉強になるのでおすすめです。

相談先2】税理士

個人の確定申告や記帳に関する相談であれば、税理士に相談するのも一つの方法です。

専門知識が豊富なのでアドバイスをもらえば、大幅に節税もできる可能性があります。

売却を依頼した不動産会社に、不動産売却に詳しい税理士を紹介してもらうと良いでしょう。

相談先3】不動産会社

税理士に相談するハードルが高ければ、不動産売却を担当してもらった不動産会社に相談する方法もあります。

不動産会社の担当者に経験があれば、簡単な質問に答えてくれる可能性もあります。

細かい相談先を不動産会社の担当者に質問することもできるので、相談しやすい不動産会社を選ぶことも重要です。

土地売却した後の仕訳は重要

売った後は一時的に所得が増えるので中には住民税などが増えるのではないかと不安に思う方もいるかもしれませんが、心配無用です。

不動産に関しては利益は一時所得ではなく譲渡所得として扱われるためです。

一方で生命保険の解約金や株式による利益によって得た利益は一時所得に含まれるのでそれなりの税金を払う必要があるのは事実です。

しかし、土地に関して言えばそれらとは異なり、給与所得などとは別に低い金利での課税が課されます。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)