初めて家を売るとき「何から始めたらいいのか」「どのような手続きが必要なのか」「費用はどれくらいかかるのか」など、さまざまな疑問が浮かぶのではないでしょうか。

不動産売却は一生に一度の経験となることも多いため、事前に流れをしっかり把握しておくことが大切です。

この記事では、初心者の方でも安心して売却を進められるように家を売る際の基本的な流れや必要書類、売却にかかる費用などを解説します。

また、高く売るためのポイントも紹介しているので、家の売却を検討している方はぜひ参考にしてください。

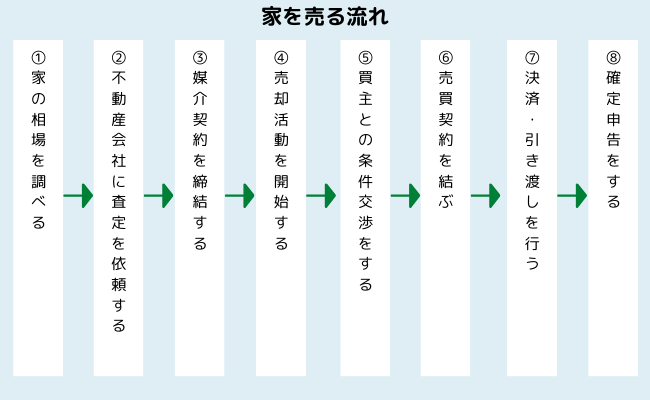

家を売る基本的な流れ【全8ステップ】

家を売る流れ1】家の相場を調べる

家を売る際、事前に相場を調べておけば適正な売出価格を設定でき、スムーズな売却を実現しやすくなります。

ここでは、家の相場を調べる3つの方法を紹介します。

- 不動産情報ライブラリ

- レインズマーケットインフォメーション

- 不動産ポータルサイト

相場を調べられるサイト1】不動産情報ライブラリ

不動産情報ライブラリは、国土交通省が買主に対して行ったアンケート結果がデータベース化されたサイトです。

過去の不動産取引に関するデータが四半期ごとに掲載され、建物だけでなく土地のみの取引履歴も確認できます。

例えば、売却する家と同じ地域・築年数・広さの不動産がいくらで売却されたのかを確認することで、相場を把握できるほか売出価格の設定にも有効です。

ただし、データが反映されるまでに時間がかかることがあるため、最新の市場動向を把握するためには後述する他の方法と併用することをおすすめします。

相場を調べられるサイト2】レインズマーケットインフォメーション

レインズマーケットインフォメーションは不動産流通機構が運営する情報サイトで、全国の不動産取引事例を閲覧できます。

不動産会社が実際に成約した価格データをもとにしているため、市場のリアルな動向を知ることが可能です。

なお、2024年4月1日からはレインズマーケットインフォメーション上のデータが不動産情報ライブラリで直接閲覧できるようになっています。

相場を調べられるサイト3】不動産ポータルサイト(SUUMO、アットホーム、HOME’Sなど)

不動産ポータルサイト(例:SUUMO、アットホーム、HOME’Sなど)では、現在売り出されている物件の価格を一覧で確認できます。

同じ地域・築年数・広さの類似物件がいくらで販売されているのかを把握し、自分の家の価格を設定する際の参考にするといいでしょう。

ただし、ポータルサイトに掲載されている価格は「売出価格」であり、実際の成約価格とは異なる場合が少なくありません。

実際に売れる価格は交渉や市場状況によって変動するため、成約価格のデータと併せて確認することが重要です。

家を売る流れ2】不動産会社に査定を依頼する

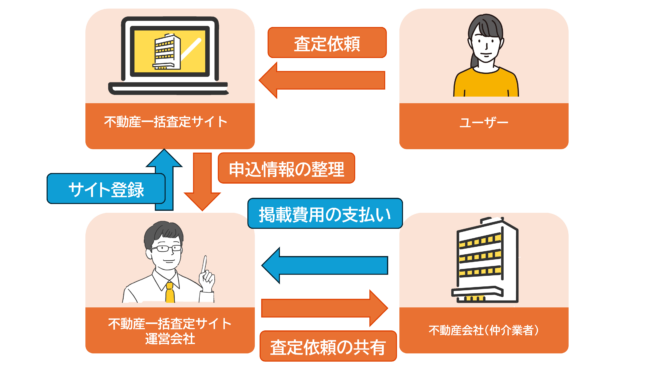

おおまかに相場を把握できたら、次は不動産会社に査定を依頼しましょう。

不動産会社によって得意な物件種別(土地・一戸建て・マンション)や地域は異なるため、算出される査定価格は異なることが少なくありません。

妥当性を判断するためにも一括査定サイトを利用するなどして、最低でも3社以上に依頼することが重要です。

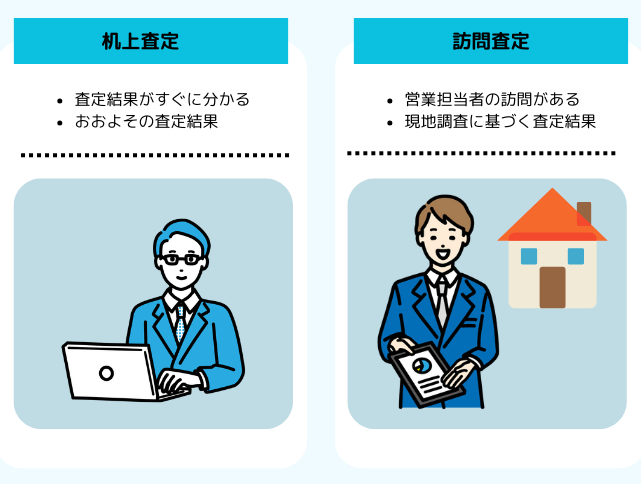

ここでは、以下2つの査定方法を紹介します。

- 机上査定(簡易査定)

- 訪問査定

| 査定依頼の方法 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 机上査定 | 申込データ+業者の所有データで簡易査定 |

|

|

| 訪問査定 | 机上査定に加えて、担当者が物件を実際に訪問して調査 |

|

|

査定の方法1】机上査定(簡易査定)

机上査定は家の所在地や広さ、築年数などの基本的な情報をもとに行う簡易的な査定方法です。

査定結果は翌日〜3日程度で提供されますが、物件の実際の状態や周辺環境などを反映しないため、精度は訪問査定に比べて低くなります。

大まかな市場価値を把握したい場合や、売却を検討する初期段階で利用したい場合におすすめです。

査定の方法2】訪問査定

訪問査定は不動産会社の担当者が実際に物件を訪問し、室内外の状態や設備、周辺環境などを確認して行う査定方法です。

査定結果が算出されるまでに1週間程度かかりますが机上査定よりも精度が高く、より具体的な価格を把握できます。

担当者が訪問するための日程調整に手間がかかりますが、本格的に売却活動を始める際は訪問査定を受けることが一般的です。

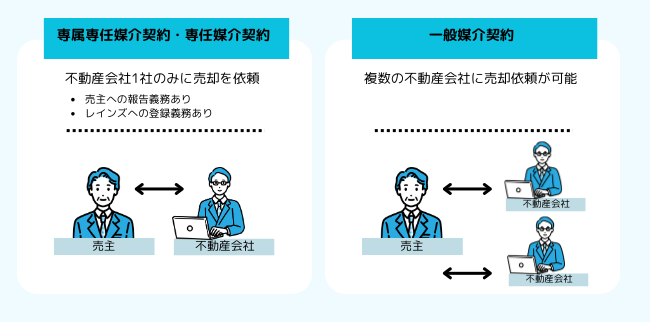

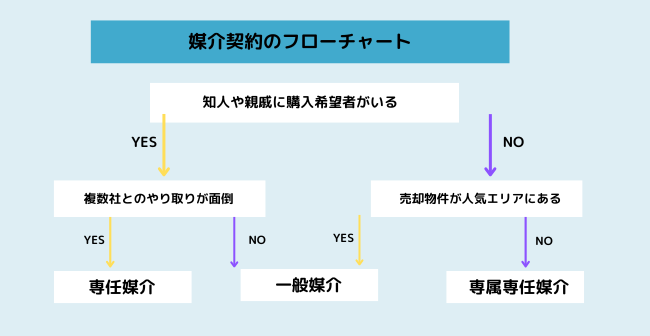

家を売る流れ3】媒介契約を締結する

査定を通して売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。

媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ不動産会社が負う義務や売主の制限が異なるのが特徴です。

以下の表は、簡単に違いをまとめたものです。

| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |

|---|---|---|---|

| 依頼可能数 | 1社のみ | 1社のみ | 複数社 |

| 買主を自分で見つける | × | 〇 | 〇 |

| 契約の有効期限 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 指定無し |

| レインズへの登録 | 5日以内 | 7日以内 | 任意 |

| 活動報告の義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 任意 |

契約方法1】一般媒介契約

- 複数の不動産会社に同時依頼が可能

- 複数社による競争で売却活動が活発化する

- 売却が決まる保証がないため、積極的な売却活動が期待できない場合もある

- レインズへの登録は任意であり、物件情報が広まりにくい可能性がある

一般媒介契約とは、複数の不動産会社と同時に契約を結ぶ方法です。

自分で見つけた買主と不動産会社を介さずに直接取引も可能であるため、売却活動が多方面にわたり行われ、より多くの購入希望者に物件を見てもらえます。

3つの媒介契約の中で最も自由度が高いものの不動産会社への拘束力は弱いため、売却活動の熱心さに欠けるリスクもあることを覚えておきましょう。

契約方法2】専任媒介契約

専任媒介契約は1社に対してのみ売却活動を依頼する契約であるため、不動産会社は積極的に売却活動を行ってくれます。

後述する専属専任媒介契約との違いは、売主が自分で買主を見つけて取引できるか否かであり、それほど大きな違いはありません。

契約方法3】専属専任媒介契約

- 積極的な売却活動が期待できる

- 3種類の中で最も報告頻度が高い

- 1社のみと媒介契約を結ぶため、販売力に左右される

- 売主が自分で買主を見つけることはできない

専属専任媒介契約は、専任媒介契約にさらに制限を加えたものです。

家を売る流れ4】売却活動を開始する

家を売却するのにかかる期間は3~6ヶ月程度とされているため、売却を希望するタイミングから逆算して準備を始める必要があります。

以下の表は、公益財団法人東日本不動産流通機構が公表している「首都圏における中古一戸建て」の平均売却期間をまとめたものです。

| 年度 | 日数 |

|---|---|

| 2020年 | 111.3日 |

| 2021年 | 101.2日 |

| 2022年 | 81.2日 |

| 2023年 | 83.3日 |

| 2024年 | 97.3日 |

※参考:公益財団法人東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向(2024年度)」

特に高値売却を狙う場合は不動産市場が最も活況になる3月を狙って、12月には売却活動をスタートさせることをおすすめします。

では、売却活動を開始すると具体的に何を行うのか見ていきましょう。

- 広告を出す

- 家を売る理由を考えておく

- 内覧対応をする

売却活動1】広告を出す

家を売る際は、物件の魅力を最大限に伝えるための広告を出すことが不可欠です。

不動産会社はインターネットの不動産ポータルサイトや自社のウェブサイト、店頭掲示、チラシ配布など、多様な広告手段を駆使して買主を探してくれます。

特にインターネット広告は多くの購入希望者に見てもらえるため、不動産ポータルサイトやSNSを活用した集客は効果的です。

一方、近隣住民に知られたくない場合は不動産会社に相談する必要があります。

売却活動2】家を売る理由を整理する

家を売る際は購入希望者から売却理由を聞かれることが多いため、あらかじめ答えを準備しておきましょう。

特にネガティブな理由をそのまま伝えると購入希望者の不安を招き、売却が難しくなる可能性があります。

例えば交通量の多い道路沿いの物件を「騒音が気になるため売却する」と伝えると、購入意欲を削ぐことになりかねません。

そのため、「勤務先が変わったため」や「家族構成が変わったため」といった、より一般的で前向きな理由に言い換える工夫が必要です。

また、物件のデメリットについては対処法も一緒に伝えると印象が良くなります。

例えば、「窓を二重サッシにすると騒音が軽減される」や「日中は風通しが良く快適」など、実際に住んでいたからこそ分かるポイントを共有すると購入希望者の不安を軽減できるかもしれません。

売却理由の伝え方に迷った場合は不動産会社に相談しましょう。

売却活動3】内覧対応をする

内覧者が現れたら売主と不動産会社の担当者が立ち会い、実際に家を見てもらう機会を設けます。

内覧をスムーズに進めるためには内覧者の都合に合わせて柔軟に対応できるよう、可能な限りスケジュールを調整しておくことが大切です。

また、内覧時の第一印象を良くするため事前に室内の掃除や換気を行い、ニオイがこもらないように注意しましょう。

昼間でもすべての照明をつけて明るく見せることで、開放感を演出できます。

内覧者からは学校・スーパー・交通の利便性などに関する質問を受けることがありますが、その際できるだけ具体的に回答すると購入の決め手となる可能性があります。

売主の印象も購入判断に影響するため、誠実で丁寧な対応を心がけましょう。

家を売る流れ5】買主が見つかったら条件交渉をする

買主が見つかったら、売却条件の交渉を行います。

内覧が完了し、購入希望者が売買契約まで進む意思がある場合は購入申込書が送られます。この書類に、購入希望者側が求める価格などの条件が記載されています。

売買価格や引き渡し時期、手付金の額などを調整し、双方が納得できる契約内容を決めることが重要です。

特に価格は買主から値下げ交渉を受けることが多くなるため、事前に不動産会社と相談し、「この金額以下では売らない」という最低ラインを明確にしておくとスムーズです。

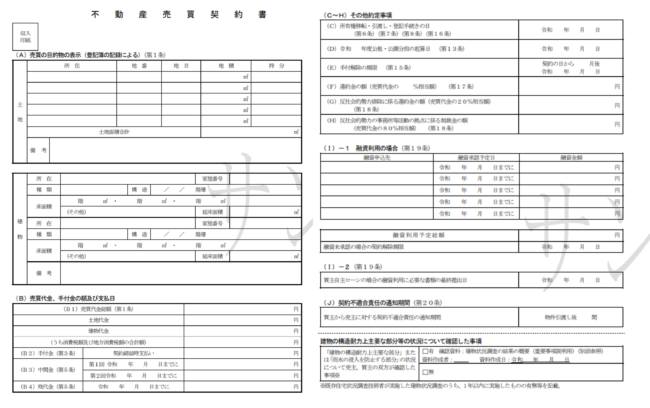

家を売る流れ6】売買契約を結ぶ

契約条件に双方が合意したら、売買契約へと進みます。

売買契約では不動産会社が「重要事項説明書」と「売買契約書」の内容を説明し、売主と買主が署名・捺印を行った後、買主から売主へ手付金が支払われます。

手付金の相場は売買価格の5〜10%程度であり、「解約手付」としての役割を持ちます。

そのため、買主が契約を解除する場合は手付金を放棄、売主が解除する場合は手付金の倍額を返還することで契約解除が可能です。

また、不動産会社に支払う仲介手数料は成功報酬として発生しますが、売買契約時点で50%を支払い、残りの50%は物件の引き渡し時に支払うのが一般的です。

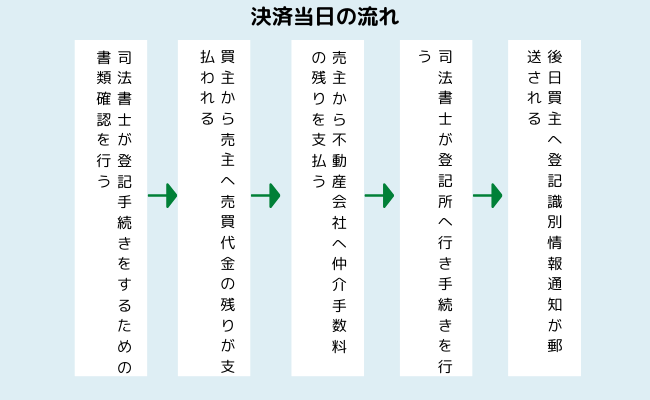

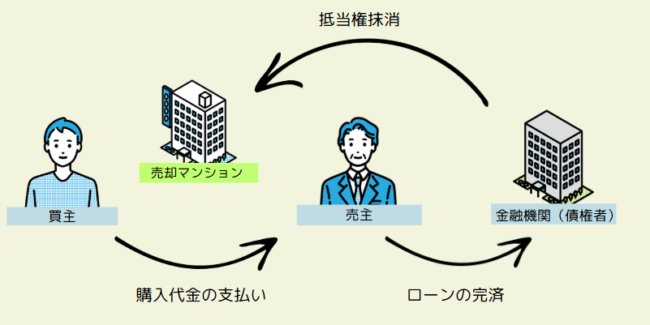

家を売る流れ7】決済・引き渡しを行う

売買契約を締結した後、最終的な手続きとして「決済」と「引き渡し」を行います。

当日は売主、買主、不動産会社、司法書士、金融機関の担当者が立ち会い、以下の手続きを行うのが一般的です。

- 残代金の支払い:買主は売主へ残代金を支払い、売買代金の精算を完了させます。

- 鍵の引き渡し:売主は買主へ家の鍵を渡し、引き渡しを実施します。

- 抵当権の抹消:売主に住宅ローンが残っている場合、残代金の支払いと同時にローンを完済し、抵当権を抹消します。

- 固定資産税の清算:固定資産税は毎年1月1日時点の所有者が支払いますが、引き渡し日以降の負担分は買主が売主へ清算します。

- 仲介手数料の支払い:売主から不動産会社へ、仲介手数料の残り50%を支払います。

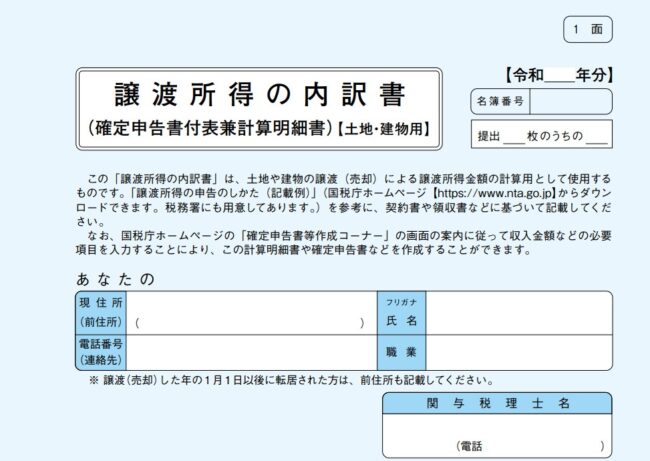

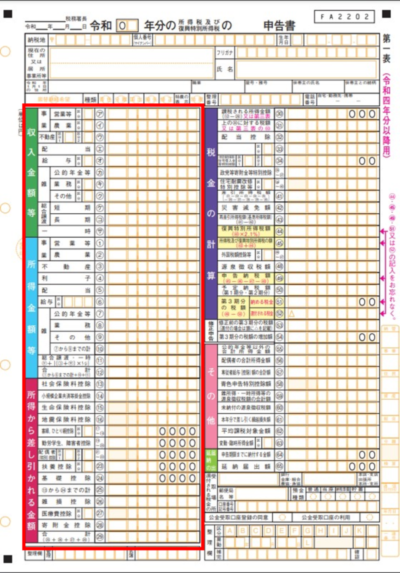

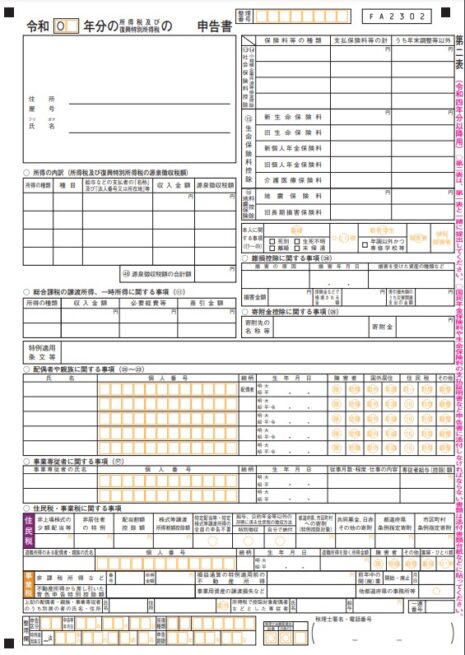

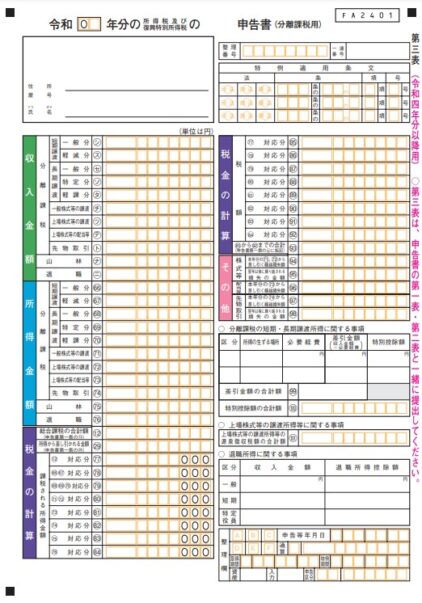

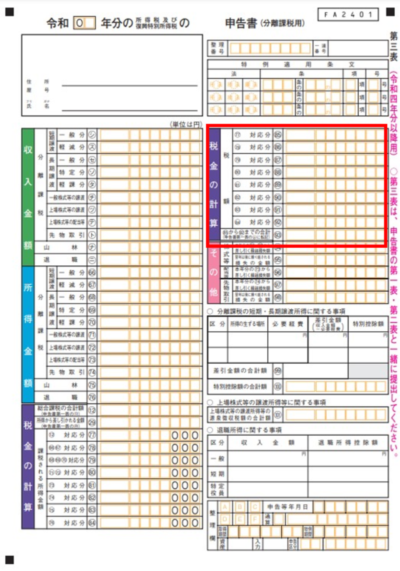

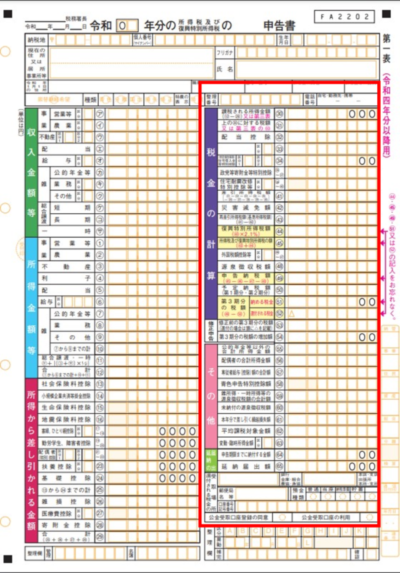

家を売る流れ8】確定申告をする

家を売って利益(譲渡所得)が発生した場合は「譲渡所得税」が課されるため、正しく申告しなければなりません。

確定申告が必要なケースは以下のとおりです。

- 売却価格が購入時の価格(取得費)を上回り、譲渡所得が発生した場合

- 「3,000万円の特別控除」や「軽減税率の適用」などの税制優遇制度を適用する場合

譲渡所得は以下の式で算出します。

取得費には購入価格やリフォーム費用が含まれ、譲渡費用には仲介手数料や印紙税などが含まれます。

なお、具体的な確定申告の期限と提出方法は以下のとおりです。

- 確定申告の期間は翌年2月16日〜3月15日(該当日が土日の場合は翌月曜日となる)

- 税務署に直接提出、郵送、e-Tax(電子申告)のいずれかで申告

【ケース別】家を売る流れ

相続した家を売る流れ

- 遺言書の有無・内容を確認

- 法定相続人の確認・相続財産の調査

- 遺産分割協議

- 相続登記

- 家の売却・引き渡し

- 売却代金や負担する費用の分配

- 確定申告の実施

相続した家の取扱いを決める際は、まず遺言書の内容を確認する必要があります。

売却・譲渡の禁止や「○○をおこなう代わりに家の相続を認める」といった負担付き遺贈のケース、特定の方にのみ相続を許可しているケースなどもあるため注意が必要です。

その後、遺産分割協議で相続人によって家を売却するかどうかの協議と、相続人(共有名義人)の中で誰が代表して手続きを進めるかの選定をおこないます。

その後は、他の相続人は代表者に対する委任状を作成し、代表者は通常通り売却を進めます。

この場合、他の共有者は委任状に許可しない作業や売却可能な最低限の条件などを定めることができます。代表者はこの条件を守って売却を進めなければいけません。

敷地の境界が未確定の家を売る流れ

- 家の相場を調べる

- 不動産会社に査定を依頼する

- 土地家屋調査士に相談をする

- 測量の必要作業の開始

- 媒介契約を締結する

- 買主が見つかったら条件交渉をする

- 契約までを目安に境界を確定

- 測定した境界・面積で登記をする

- 売買契約を結ぶ

- 決済・引き渡しを行う

- 確定申告をする

土地の境界が未確定の場合は特殊なケースを除いて、測量をして境界を確定してから売却をします。

不動産の価格は基本的に単価×面積で求めるので、面積が確定しないと価格も確定しません。そのため、遅くとも売買契約の前には境界確定することを目安に進めていくことが多いです。

ただし、測量を依頼してから境界が確定するまでの期間は平均3~4ヵ月となるので、売却のどのタイミングで測量が終わるかについては差があります。

代理人を立てて家を売る流れ

- 代理人を決める

- 委任契約(委任状の作成)

- 家の売却・引き渡し

所有者の健康状態や、離れて住んでいるなどの事情がある場合、代理人を立てて売却を進めていきます。

代理人は、親族や弁護士、司法書士、不動産会社の担当者などから選ばれることが多いです。

この際、委任状に代理人はどこまでの手続きを任せるかといった、代理権の範囲の明確化が重要です。

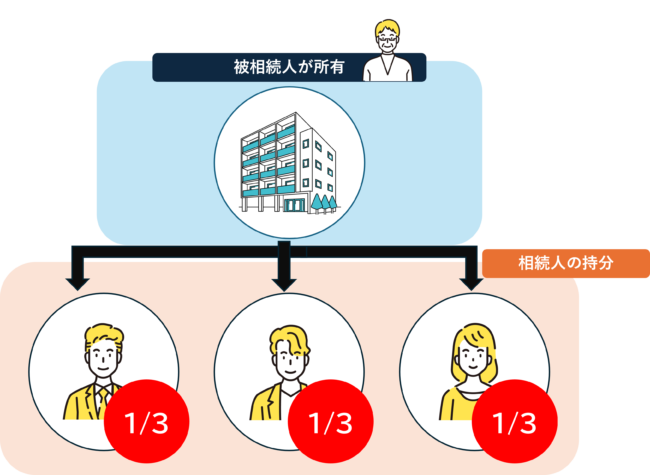

共有名義の家を売る流れ

- 売却意思の確認

- 委任契約(委任状の作成)

- 家の売却・引き渡し

- 売却代金や負担する費用の分配

- 確定申告の実施

共有名義の家は夫婦で購入した家や、複数の兄弟と一緒に相続した家などが当てはまります。

共有名義の家を売却する場合も、まずは共有名義人全員の売却意思を確認した上で委託する代表者を設定し、通常通りの売却手続きを進めるという流れになります。

共有名義の家には共有持分という所有権の割合が名義人ごとに設定されており、売却代金や諸費用の負担もこの割合に合わせて分担されます。

家を売る前に知っておきたい基礎知識

家を売る際には取引をスムーズに進めるためにも「売却方法」や「タイミング」、「必要書類」を事前に把握しておくことが大切です。

特に、どの売却方法を選ぶかによってかかる期間や得られる金額は大きく変わるため、自分の状況に適した選択をしましょう。

ここでは、家を売る際に知っておくべき基礎知識を解説します。

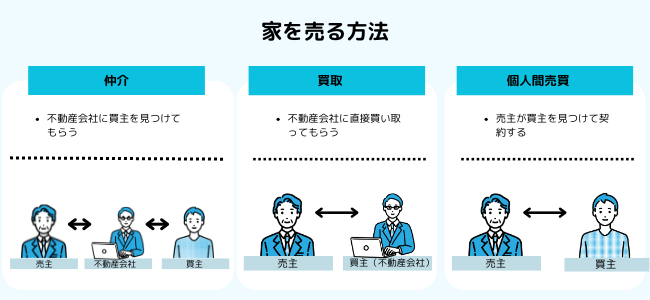

基礎知識1】家を売る方法

家を売る方法には大きく分けて「仲介」「買取」「個人間売買」の3種類があります。

まず「仲介」は不動産会社を通じて一般の買主を探す方法で、市場価格に近い金額で売却できる可能性が高い一方、売れるまでに時間がかかることがあります。

「買取」は不動産会社が直接家を買い取る方法で短期間で現金化できますが、売却価格が相場の7〜8割程度になることがデメリットです。

「個人間売買」は売主が不動産会社を介さず買主を見つけて売却する方法で、仲介手数料が発生しないメリットがありますが、法律的な問題やトラブルが発生しやすい点がデメリットといえます。

売却方法にはそれぞれ特徴があるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが大切です。

基礎知識2】家の売却に適した時期

家を売るタイミングとして一般的に不動産市場が活発になるのは「春(3〜4月)」と「秋(9〜11月)」であり、新年度の転勤や進学に伴う引っ越し需要が高まるため、買主が多くなります。

以下の表は、一戸建ての月ごとの取引件数をまとめたデータです。

| 月 | 取引件数 |

|---|---|

| 2024年6月 | 18,868件 |

| 2024年7月 | 19,166件 |

| 2024年8月 | 17,751件 |

| 2024年9月 | 19,274件 |

| 2024年10月 | 18,293件 |

| 2024年11月 | 18,948件 |

| 2024年12月 | 22,290件 |

| 2025年1月 | 14,021件 |

| 2025年2月 | 16,328件 |

| 2025年3月 | 22,740件 |

| 2025年4月 | 18,164件 |

| 2025年5月 | 18,607件 |

| 2025年6月 | 20,796件 |

| 2025年7月 | 20,167件 |

| 2025年8月 | 17,836件 |

※参考:国土交通省「不動産価格指数」

表を見ると2024年3月の取引件数が21,396件と多く、市場が活発だったことが分かります。

また、2023年12月や2024年9月も取引件数が高水準であるため、これらの時期を狙うと買主が見つかりやすくなるでしょう。

さらに、住宅ローンの金利や経済状況も影響します。

例えば金利が低い時期には買主側のローン負担が軽減されるため、住宅購入の需要が高まり、売却しやすくなるのが特徴です。

基礎知識3】家を売る際の必要書類

家を売る際の必要書類は、主に以下のとおりです。

| 必要書類 | 内容 |

|---|---|

| 身分証明書 | 顔写真付きの公的な証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) |

| 実印・印鑑証明書 | 印鑑証明書は役所の窓口や、マイナンバーカードを使ってコンビニで取得可能。証明書の有効期限は3ヶ月以内 |

| 登記済権利証または登記識別情報通知 | 売却予定の家が売主の所有であることを証明する書類。購入時に発行される |

| 固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書 | 固定資産税額を確認し、買主の税負担を計算するために必要。毎年6月頃に1月1日時点の所有者へ自治体から送付される |

| 測量図または境界確認書 | 土地の正確な面積や境界を示す書類。隣地とのトラブルを防ぐためにも重要 |

| 抵当権抹消書類 | 抵当権を解除するために必要な書類 |

| 通帳 | 売却代金の振込先として使用する銀行口座の情報を確認するために必要 |

家を売る際にかかる費用・税金

仲介手数料

仲介手数料は不動産会社が買主を見つけ、契約を成立させた際に支払う成功報酬です。

法律(宅地建物取引業法)で上限が定められており、以下のように計算されます。

| 売却価格 | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 200万円以下 | 売却価格×5%+消費税 |

| 200万円超から400万円以下 | 売却価格×4%+2万円+消費税 |

| 400万円超 | 売却価格×3%+6万円+消費税 |

例えば、3,000万円で家を売った場合、仲介手数料の上限額は以下のとおりです。

仲介手数料は売却価格に応じて決まるため、あらかじめ計算しておくと必要な費用を正確に把握できます。

印紙税

印紙税は不動産の売買契約書など特定の文書に課せられる税金です。

納税方法は契約書に収入印紙を貼付し、消印を押すことで完了します。

収入印紙

収入印紙税額は契約金額に応じて変動し、高額な取引ほど高くなるため、例えば1,000万円の売買契約書には5,000円、1億円の契約書には3万円の印紙税がかかります。

なお、令和9年3月31日までに作成されるものは軽減税率の適用が可能です。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 10万円超え50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

| 1,000万円超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

| 5,000万円超え1億以下 | 60,000円 | 30,000円 |

※参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

※2022年5月に宅地建物取引業法が一部改正されてから、売買契約を電子契約でおこなう場合は、印紙税は非課税となります。

印紙税法基本通達第44条

法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

抵当権抹消費用

売却する家に住宅ローンが残っている場合、抵当権抹消登記を行う必要があります。

抵当権とは住宅ローン融資を受ける際に金融機関(債権者)が担保物件などに設定する権利で、万が一ローン返済が滞った場合などに金融機関は抵当権を行使して物件を競売にかけることができます。

抵当権抹消登記費用の内訳は以下のとおりです。

- 登録免許税:不動産1件につき1,000円(例:土地と建物で2,000円)

- 司法書士報酬:1~2万円程度(依頼する場合)

抵当権とは、ローンを借りる際に金融機関が担保として設定する権利のことです。

売却時にローンを完済して抵当権を抹消することで、新たな買主へスムーズに所有権移転ができます。

譲渡所得税

家を売って得た利益には譲渡所得税(所得税、住民税、復興特別所得税の3つを含んだ総称)が課税されます。

譲渡所得税の計算式は以下のとおりです。

家の売却価格が高くても取得費や譲渡費用が少ない場合は譲渡所得が大きくなり、税金が増えてしまう可能性があります。

また、譲渡所得税の税率は売却した家の所有期間によって異なります。

具体的には売却年の1月1日現在での所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として低い税率が適用され、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として高い税率が適用される仕組みです。

したがって、譲渡所得税を抑えたい場合は6年以上その家に住むことが有効です。

| 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 | 合計税率 | |

|---|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |

| 長期譲渡所得 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |

※参考:国税庁「No.3202譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」

その他の費用

家を売る際にかかるその他の費用を以下の表にまとめています。

あくまで目安として参考にしてください。

| その他の費用 | 内容 |

|---|---|

| 引っ越し費用 |

※時期や移動距離、荷物の量によって異なる |

| ハウスクリーニング費用 | 5~8万円 ※居住中か空室かによって異なる |

| 住宅ローンの一括返済手数料 | 5,000〜3万円 |

| 測量費 | 30~50万円/100㎡ |

| 解体費用 |

|

家を高く売るためのポイント

ポイント1】相場よりも少し高く価格設定する

家を売る際は値引き交渉が行われることを考慮して、相場より少し高く価格設定をしましょう。

ただし、売出価格が高すぎると購入希望者が現れにくく、売却が長引くリスクがあるため、「相場+1割程度」を目安に不動産会社の営業担当者と相談して決めることをおすすめします。

例えば相場が2,500万円の家を2,750万円で売り出し、交渉の結果2,700万円で成約できれば、最終的に相場を少し上回る価格で売却することが可能です。

ポイント2】内覧対応を丁寧に行う

内覧時には家の魅力を最大限に引き出せるよう清潔感を保ち、室内の整理整頓を心がけましょう。

また、内覧者に対して物件の特徴や利便性を丁寧に説明することも大切です。

例えば、近隣の施設や交通の便利さ、周辺環境などを伝えることで内覧者の不安を解消できれば購入意欲を高められます。

ポイント3】売却時期を見極める

家を高く売るためには売却のタイミングを見極めることが重要であり、特に「築年数」と「季節」の2つの要素が大きなポイントになります。

「築年数」については外観や設備がまだ新しく、購入希望者にとって魅力的に映る築10〜20年の家が売却しやすいとされています。

また、住宅ローンの返済も進みアンダーローン(売却価格で残債を払える状態)になりやすい点もメリットです。

「季節」については新生活が始まる前の1月から3月、転勤が多い9~10月は売却に適した時期です。

ポイント4】仲介で売却する

家を売る方法には「仲介」と「買取」の2つがありますが、高く売りたい場合は仲介での売却を選ぶことをおすすめします。

買取の場合、不動産会社が物件を購入後にリフォームや再販売を行う必要があるため、仕入れ価格を抑える傾向があります。

その結果、買取での売却価格は仲介価格の7〜8割程度にしかならず、損をしてしまうことがほとんどです。

もし売却を急いでいないのであれば仲介での売却を選ぶことで、相場に近い価格またはそれ以上で売れる可能性が高くなります。

ポイント5】査定は複数の不動産会社に依頼する

家を高く売るためには、複数の不動産会社に査定を依頼することが重要です。

1社だけの査定価格では市場相場を正確に把握することが難しく、提示された価格の妥当性を判断できません。

また、不動産会社によっては自社で契約を結ぶために相場を無視した高額な査定価格を提示してくる場合もあります。

高額な査定価格は一見魅力的ですが、長期間販売した後に値下げを迫られるリスクも無視できません。

最低でも3社以上の不動産会社に査定を依頼し、根拠を確認しながらより良い条件で家を売れる会社を見つけましょう。

家を売る際は事前に流れの把握をすべし

家を売る流れは下記の8ステップが一般的で、引き渡しが完了するまでは平均3~6ヵ月かかります。

- 家を売る流れ1】家の相場を調べる

- 家を売る流れ2】不動産会社に査定を依頼する

- 家を売る流れ3】媒介契約を締結する

- 家を売る流れ4】売却活動を開始する

- 家を売る流れ5】買主が見つかったら条件交渉をする

- 家を売る流れ6】売買契約を結ぶ

- 家を売る流れ7】決済・引き渡しを行う

- 家を売る流れ8】確定申告をする

ただし、相続物件や境界未確定の戸建てのように、ケースによっては必要な手続きが異なるケースもあります。

家を売る際は事前に流れを把握しておくことで、スムーズな売却手続きが可能となります。

家を売るにはさまざまな準備や手続きが必要であり、事前に基本的な知識を身につけておくことでスムーズな売却活動を実現することが可能です。

特に複数の不動産会社に査定を依頼して価格や条件を比較することが、納得のいく売却につながります。

なお、不動産一括査定サイトを利用すれば複数社から査定を受けることができ、自分に合った会社を見つける手助けになります。

希望通りの売却を目指して、一括査定を活用してみましょう。

| サイト名 | 運営会社 | 登録会社数 | 同時依頼件数 | 対応地域 | 入力時間の目安 | 査定可能な種類 | 査定実績 | 利用満足度 | IR活動 営業利益 |

IR活動 株価 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

すまいValue |

公式HP | 合同6社 | 6社 | 最大6社 | 全国※一部地域を除く | 約1分 | 7種 | 87万人以上 | 95.5% | 98,124百万円 | 157.28 円 |

HOME4U |

公式HP | NTTデータ・スマートソーシング | 約2,300社 | 最大6社 | 全国 | 約1分 | 8種 | 査定数累計55万件以上 | 9割 | 58,302百万円 | 19.73円 |

リビンマッチ |

公式HP | リビン・テクノロジーズ | 約1,700社 | 最大6社 | 全国 | 約45秒 | 11種 | 約440万件 | 82% | 172百万円 | 75.55円 |

おうちクラベル |

公式HP | SREホールディングス株式会社 | 約1,500社 | 最大15社 | 全国 | 約1分 | 5種 | 非公開 | 記載なし | 2,212百万円 | 85.83円 |

いえカツLIFE |

公式HP | リビン・テクノロジーズ | 約800社 | 最大6社 | 関東エリア | 約1分 | 5種 | 年間50万人以上 | 96.3% | 921百万円 | 25.07円 |

イエウール |

公式HP | 株式会社Speee | 約2,300社 | 最大6社 | 全国 | 約1分 | 7種 | 年間20万人以上 | 記載なし | 90百万円 | -2.61円 |

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)

-e1768382010483.png)