- 共有持分とは、一つの不動産を複数人が所有する場合の権利の割合のこと

- 共有持分のみを購入するメリットは少ないため、専門の買取業者と取引するのが一般的

- 共有持分を売却する場合は他の共有名義人とのトラブルや、売却後に権利を行使されるリスクなどがあるため注意が必要

1つの不動産を1人でなく複数の名義で持っている場合は、1人で持っている時と比べ様々な問題があります。

マンションやアパート・一戸建ては切って分けることが出来ないので、共有持分の割合に応じて分けられません。

しかし、不動産は持っているだけで税金などのコストがかかるので所有を手放したいと考える人もいます。

共有持分の不動産を売却するのは難しいですが、不可能ではありません。

そこで本記事では以下の内容をお伝えします。

- 共有持分の不動産を売却するコツ

- 共有持分の売却時の注意点

- 共有持分の不動産を勝手に売却されてしまったときの対処法

共有持分の不動産で困っている人はぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

この記事の監修者

宅地建物取引士【第15220388号】/2級FP【第二F二-〇-一七-二二三九二四号】/住宅ローンアドバイザー賃貸仲介・売買仲介・賃貸管理会社の勤務を経て独立。2022年に法人設立。現在は都心で不動産事業を営む。

- ●城都不動産株式会社公式ホームページ

(https://ryoestate.com/) - 免許証番号 東京都知事免許(01)第110898号

閉じる

共有持分とは?【仕組みをわかりやすく解説】

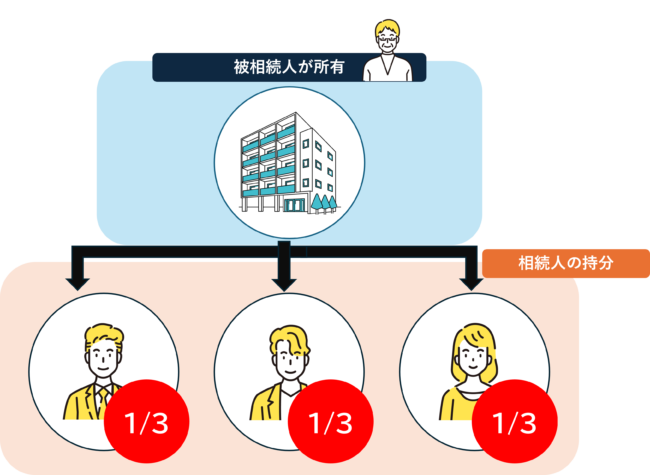

共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有している場合、各所有者がその不動産に対して持っている権利の割合を指します。

持分割合は、所有者間で均等であれば、資金の貢献度に応じて偏っている場合もあります。

共有名義の不動産は多様なケースで見られます。

- 夫婦が新居を購入する際に共有名義で登記するケース

- 親から相続した不動産を兄弟姉妹で共有するケース

- 二世帯住宅を親子で購入する際に共有名義となる

共有持分は、不動産取得時の資金提供の割合に基づいて決められることが一般的です。

例えば、3,000万円のマンションを夫婦で購入し、夫が2,000万円、妻が1,000万円を支払った場合、持分割合は夫が3分の2、妻が3分の1になります。

相続の場合は、法定相続分が適用されます。

法定相続分は、法律で定められた相続権を持つ人々が、それぞれどの程度の割合で相続するかを示したものです。

共有者の権利と同意の範囲とは?【民法上のルール】

不動産における共有者の権利と同意の範囲で知っておきたい民法上のルールの基本は以下の通りです。

- 不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要

- 共有持分のみの売却は共有者全員の同意は不要

- 共有者は共有している不動産全体を使用する権利がある

- 税金は共有持分のみ負担

- 共有状態を解消するには共有物分割請求訴訟

上記のルールを把握していなければ、トラブルに発展する恐れがあります。

共有持分を売りたい方は、民法上のルールを把握してトラブルを未然に防ぎましょう。

不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要

共有不動産の売却には、共有者全員の同意が必要です。

民法第251条には次のように記されています。

1.各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

2.共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

(引用元:e-GOV「民法第二百五十一条」)

「変更を加える」というのは増改築や売却のことです。

共有不動産を全体で売却する際には、必ず全ての共有者の同意が必要です。

2023年4月の改正前の民法第251条では「共有物に変更を加えることができない」と記載されていましたが、改正後は「その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く」という表現が加わっています。

軽微な変更は管理行為に該当することが明記されました。

軽微な変更とは、外壁や屋根の修繕、砂利道のアスファルト舗装など、構造や用途に重大な影響を与えない変更のことです。

改正前は軽微な変更にも共有者全員の同意が必要でしたが、改正後は過半数の同意で実施できるようになりました。

共有持分のみの売却は共有者全員の同意は不要

共有不動産全体を売却するには共有者全員の同意が必要ですが、自己の共有持分を売却する場合、他の共有者の同意は必要ありません。

つまり、自分の持分だけを売却するのであれば、単独で意思決定し売却が可能です。

民法第206条には次のように記されています。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

(引用元:e-GOV「民法第二百六条」)

共有不動産においては、共有者同士で意見が合わなかったり、管理や処分を巡ってトラブルが生じたりするケースがよくあります。

売却を行う場合でも、全員の同意を取り付けるのが難しい場合が多いです。

しかし、自己の持分に限っていえば、他の共有者の合意なしでいつでも売却できます。

この点については、2023年4月の民法改正では変更はありませんでした。

共有者は共有している不動産全体を使用する権利がある

共有不動産では所有者が複数いるため、誰がどのように使用するかでトラブルが発生するケースがあります。

民法第249条では次のように定められています。

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

(引用元:e-GOV「民法第二百四十九条」)

A・B・Cがそれぞれ3分の1の持分を持っている場合でも、各共有者はその持分に関係なく、全体を使用が可能です。

2023年4月の民法改正では、新たに以下の2項と3項が追加されました。

2.共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。

3.共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

(引用元:e-GOV「民法第二百四十九条」)

各共有者は全体を使用できるとされていますが、特定の共有者が不動産を専有している場合、他の共有者はその持分に応じた使用ができません。

以前の民法では、自己の持分を超えて使用する者に対する取り決めはありませんでしたが、法改正によって「持分を超えて使用する場合、その対価を支払う義務がある」と明記されました。

3項では共有物を使用する際の注意義務について定められており、共有者が過失で物件に損傷を与えた場合、他の共有者は損害賠償を請求できます。

税金は共有持分のみ負担

「共有不動産には、維持管理費や固定資産税などの費用が発生しますが、費用は各共有者が持分の割合に応じて負担する必要があります。

民法第253条には次のように定められています。

各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。

(引用元:e-GOV「民法第二百五十三条」)

不動産の維持管理にかかる費用や固定資産税は、共有者全員が持分割合に応じて分担するのが原則です。

ただし、税金の納付書は代表者に送付されるため、一般的には代表者が一時的に立て替え、その後に他の共有者に請求する形を取ります。

万が一、共有者が請求に応じず支払いを拒否した場合、強制的にその持分を買い取るのも可能ですs。

民法第253条2項には次のように定められています。

共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

(引用元:e-GOV「民法第二百五十三条」)

請求から1年が経過すると、未払いの共有者の持分を他の共有者が強制的に買い取りが可能です。

その際、立て替えた費用は買取価格から差し引いて精算されます。

民法第253条については、2023年4月の法改正による変更はありませんでした。

共有状態を解消するには共有物分割請求訴訟

共有物分割請求訴訟とは、共有者間で意見の対立が続き、話し合いによる解決が難しい場合に、裁判を通じて共有状態を解消するための手続きです。

民法第258条では次のように規定されています。

共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

(引用元:e-GOV「民法第二百五十八条」)

共有者のうち1人でも「共有状態を解消したい」と考えたとき、まずは共有者同士で協議し解決を目指します。

しかし、話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟を通じて裁判所が分割方法を決定しましょう。

裁判所の判断により、以下の3つの方法のいずれかで分割が行われます。

| 分割方法 | 内容 |

|---|---|

| 現物分割 | 共有不動産を持分割合に応じて物理的に分割する方法 |

| 賠償分割 | 共有持分をお金に換えて精算する方法 |

| 換価分割 | 共有不動産全体を競売で売却し、売却代金を持分割合に応じて分配する方法 |

裁判所は最適な分割方法を判断するため、当事者が自由に選べません。

訴訟を起こした共有者であっても、希望する分割方法が採用されるとは限らない点に注意が必要です。

以前の民法では、共有物分割請求訴訟は「共有者間の協議が調わない場合」に限られていました。

つまり、「話し合いをしたが合意に至らなかった場合」にのみ訴訟が可能でした。

しかし、2023年4月の改正により「協議をすることができない場合」も要件に追加され、話し合い自体に応じない共有者がいる場合でも裁判を起こせるようになっています。

また、従来の法律では分割方法として現物分割と換価分割の2種類しか明記されておらず、賠償分割は判例をもとに認められていました。

2023年4月の改正以来、以下のような内容になっています。

- 基本的に現物分割または賠償分割を優先する

- 難しい場合または分割によって不動産の価値が大きく下がる恐れがある場合に限り、換価分割を命じられる

まずは現物分割か賠償分割を検討し、できない場合のみ換価分割を行うという流れを把握しておきましょう。

共有持分の不動産を売ることはできる?

共有持分になっている不動産も一般不動産のように売ることは可能です。

しかし、共有持分になっている不動産全体を売却する場合と、自身の共有持分のみを売却する場合とでは、必要とされる条件が異なります。

例えば、共有持分になっている不動産全体を売る場合は、共有者全員の同意が必要になります。

一方、自分の持分のみを売る場合は、共有者全員の同意は不要で自由に売却できます。

第三者が共有持分を購入するメリットはほぼ無い

とはいえ、第三者に共有持分を売却する際にはいくつかの問題が生じる可能性が高いです。

共有持分を購入するのは、不動産の一部の権利を得るに過ぎず、不動産を自由に使用する権利は含まれません。

共有名義のマンションの一部の持分を購入したとしても、すでに他の共有者が居住している場合、新たな購入者は住めません。家族や兄弟が共有している物件などの持分を赤の他人が取得しても、メリットや出来ることはかなり限られてしまいます。

また、土地の場合でも、物理的に区切られていないため、具体的な使用方法について他の共有者と協議する必要があります。

共有持分のみの売却は可能ですが、実際には第三者に売却することは困難であると理解する必要があります。

共有持分の売却相場は市場価格より安い傾向にある

共有持分の売却には他の共有者の意向が影響しやすく、反対や妨害を受けるケースもあるため、一般的な不動産売却に比べて買い手にとってリスクが高くなります。

ま共有持分だけでは自由に不動産を利用・処分・売却することが難しく、様々な制約を受けるため、その価値は単独所有の不動産に比べて低く評価されるのが一般的です。

さらに、個人の購入希望者は共有持分のみを買うケースがほとんどなく、実際の買い手は主に不動産業者となります。

不動産業者が買取を行う際は、購入後のリスクやコストを考慮した価格設定をするため、結果的に共有持分の売却価格は市場価格よりも安くなりやすいのが特徴です。

売却する前に、共有持分の相場を把握してから売るか判断しましょう。

共有不動産全体の買取価格×持分割合より安い

共有持分の買取価格は、共有不動産全体の評価額×持分割合よりも低くなるのが一般的です。

共有不動産の買取価格が3,000万円で、持分が1/3だった場合、本来の持分割合に基づく価格は1,000万円ですが、実際の買取価格はそれを下回るケースが多く見られます。

共有持分だけを取得しても、そのまま不動産全体を売却できるわけではありません。

持分を買い取った業者は、他の共有者と交渉し、持分を集約してから売却する必要があり、その過程でかかるコストや手間を考慮して買取価格を決めます。

共有持分は一般の不動産会社にとって利益を生みにくく、安価での買取や、買取自体を断られるケースも珍しくありません。

できるだけ高く売却したい場合は、共有持分の買取や収益化を専門とする業者に査定を依頼するのがおすすめです。

市場価格×持分割合×1/3~1/2が目安

共有持分の相場は、あくまでも目安に過ぎませんが、市場価格×持分割合×1/2~1/3とされています。

実際には単純な計算式で価格が決まるわけではなく、半額以下になることが多いという事例から導かれた概算に過ぎません。

共有持分の価格は、物件そのものの価値、共有者の人数、物件の状況、売却先の資金力や実績など、さまざまな要因によって大きく変動します。

一般的な不動産のように明確な相場が存在しないのが特徴です。

共有持分は、各共有者の所有権の割合によって決まり、割合に応じて資産価値も変動します。

持分割合が決まったからといって、その価格が固定されるわけではありません。

持分割合が大きいほど、売却時の価格も高くなるでしょう。

共有持分の割合は一般的に以下の2つの方法で決定されます。

- 物件購入時の負担額に応じて決まる

- 法定相続分に基づいて持分割合が決まる

共同購入した場合、それぞれが負担した金額の割合に応じて持分が設定されます。

相続によって共有状態になると、法定相続分に基づいて持分割合が定められるでしょう。

売却先によって価格が変動する

共有持分の売却価格は、売却先によって大きく異なります。

主な売却先として考えられるのは、主に専門買取業者・他の共有者・一般の第三者の3つです。

| 売却先 | 詳細 |

|---|---|

| 専門買取業者 | 市場価格と持分割合を基に、物件の条件や状況を考慮して価格が決まる |

| 他の共有者 | 交渉次第では比較的高い価格で売却できる |

| 一般の第三者 | 共有持分の売却は非常に難しく、売れたとしても市場価格より大幅に低い金額になってしまう |

ただし、一般の第三者への売却は現実的に難しく、選択肢としてはほぼ除外して良いでしょう。

共有持分を売る場合、専門買取業者への売却が最も現実的な選択肢です。

他の共有者への売却は高値での売却が期待できる一方で、共有関係から抜けたいといった売却理由がある場合交渉が難航しやすいため、必ずしもスムーズに売れるとは限りません。

共有持分を売却できない・売れ残る理由

共有持分の売却が難しいと言われている理由は以下の通りです。

- 買い手が見つからない

- 共有持分を持っている人とトラブルに発展する可能性がある

- 売主が納得できる値段で売れない

1人で所有しているのと異なり様々な障害があるので、売却を考えている人は今回紹介する理由を1つずつ解決する形で売却しましょう。

理由1】買い手が見つからない

共有持分は、複数の所有者がいるため買い手を探すのにひと苦労してしまいます。

共有所有者からの許可を取っていない場合は、共有所有者にバレないように不動産の買い手を見つけなければトラブルに発展してしまいます。

知り合いや友人に売却できるのであれば、簡単に解決することが出来ますが、それ以外の場合は不動産会社に依頼する必要があります。

ただし、共有持分の買取を拒否する不動産会社もあり、不動産仲介業者の場合は買い手を探していてもすぐに見つかるとは限りません。

理由2】共有持分を持っている人とトラブルに発展する可能性がある

共有持分の不動産を売却する際は、共有所有者が認めていない場合は勝手に売却してしまうとトラブルに発展してしまいます。

可能であれば共有所有者に自分の所有している持分を売却すると、トラブルに発展せずに、不動産を売却が可能です。

共有持分よりも単独名義にすると、不動産買取・仲介がやりやすくなりメリットが大きいです。

理由3】売主が納得できる値段で売れない

共有持分は不動産があるエリア相場よりも、価格が安くなってしまう可能性があります。

共有持分から単独名義にすると売却する際の価格を上昇させられるので、まずは単独名義への変更が可能か検討してから売却するのも1つの手段です。

価格が安く手も様々な問題から買い手が少ないので、安価な価格でも売却が難しいと念頭に置いておく必要があります。

共有持分を売る時の注意点

共有持分になっている不動産の売却が難しかったり、様々なトラブルに発展する原因は、「共有持分」が持つ特徴に原因があります。

- 個人都合での売却が難しい

- 共有持分の相続で権利関係が複雑になる

- 融資の担保にできない

- 賃借人と交わす契約内容の変更ができない

ここでは、共有持分が抱えている問題について1つずつ解説していきます。

注意点1】個人都合での売却が難しい

共有持分を所有している場合、個人の都合で土地や建物を売却するのは難しいです。

自分の持分だけを売却しようとしても、他の共有者がそれに反対する場合があります。

また、新たに持分を購入しようとする方も、共有者全員から承諾を得る必要があり、手続きが煩雑になるため敬遠する傾向にあります。

売却時の問題は、持分の売却を容易にするための法的手段を探るか、共有者間の合意を形成するかで解決を図りましょう。

注意点2】共有持分の相続で権利関係が複雑になる

共有持分の相続は、権利関係を複雑にする原因になります。

例えば、共有者が亡くなった場合、その持分は相続人間で分割され、1つの持分がさらに細分化されます。

相続人が増えるごとに共有者間のコミュニケーションや意思疎通が難しくなり、共有物の管理や利用に対する意見の相違が生じやすいです。

問題を解決するには、適切な相続計画や持分の売却、法的な手段による共有持分の整理が必要となります。

注意点3】融資の担保にできない

共有持分は、通常、銀行からの融資の担保として受け入れられにくいです。

なぜなら、他の共有者の同意がなければ、担保として提供した持分を売却できないうえ、銀行が融資の返済を担保から回収するのが難しいためです。

そのため、共有持分を担保にしようとする場合は、他の共有者からの同意を得るか、他の資産を担保にする必要があります。

注意点4】賃借人と交わす契約内容の変更ができない

共有持分を所有している場合、単独で賃借人との契約の変更手続きができません。

例えば、賃料の改定や契約の解除などを行うには、共有者全員の合意が必要です。

そのため、他の共有者とのコミュニケーションが取れない場合や、共有者間の意見が分かれている場合、契約内容の変更が難しくなります。

問題を解決するには、共有者間での合意形成や、共有持分の売却などについて前もって話し合っておきましょう。

共有持分を売却する3つの方法

共有持分を売却する3つの方法について紹介していきます。

- 共有者間で売却する

- 共有者連名で売却をする

- 土地の分筆をする

いずれかの方法を利用して売却すると、トラブルに発展することなくスムーズに共有持分を売却できます。

方法1】共有者間で売却する

共有持分を他の共有者に売却すると、第三者に売却するわけではないのでトラブルに発展せずに売却できます。

ただし、共有持分を持っている共有者の関係性によっては価格を安く買われたり、関係性に傷が付いたりする恐れがある点には注意が必要です。

特に、親族で共有持分を持っている場合は、不動産の整理が難しくなってしまうため売却がスムーズにいかない場合もあります。

方法2】共有者連名で売却をする

共有持分の不動産を共有者連名で1つの不動産として売却すると、スムーズに売却できます。

共有持分の不動産の権利を単独名義で全て購入でき、買主は中古の不動産を購入するのと同じ状況です。

共有者が複数いる場合は全ての人を説得する必要がありますが、2人で所有している場合は1人を説得すれば共有者連名で共有持分の物件を売却できます。

連名名義で売却すると、共有持分として売却するよりも高値で売れる可能性があるのも魅力の1つです。

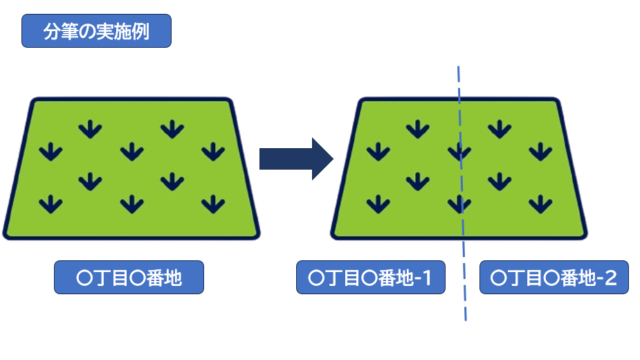

方法3】土地の分筆をする

共有持分の比率に合わせて土地を分筆すると、共有持分ではなく単独名義の不動産として売却できます。

分筆は土地だけでなく、土地の上に不動産がある場合でも分筆が可能です。

ただし、分筆をした後は地番の変更などの申請をする必要があります。

共有持分を高額売却するためのポイント

共有持分を高額売却するポイントは以下の5つです。

- 事前に不動産の市場価格をチェックする

- 他の共有者との権利関係を簡潔にする

- 他の共有者との関係性を考慮する

- 売却する持分割合を増やす

- 複数の業者による査定額を比較する

共有持分は相場よりも低い価格で買い取られる傾向にありますが、ポイントを押さえておけば少しでも高い価格で売却できる可能性があります。

共有持分を手放したい方は、高額売却するためのポイントを踏まえて手続きを進めましょう。

ポイント1】事前に不動産の市場価格をチェックする

(参照元:不動産情報ライブラリ)

(参照元:不動産情報ライブラリ)

共有持分を売却する前に、不動産の市場価格を把握しておくのが重要です。

あらかじめ相場を知っておくと、不当な価格を提示する業者に対して適切に判断でき、適正な価格で取引を進められます。

市場価格の調べ方としては「不動産情報ライブラリ」を活用すると便利です。

築年数・面積・立地など、自身の不動産と条件が近い物件を検索して相場の参考にしましょう。

ポイント2】他の共有者との権利関係を簡潔にする

共有持分を売却する際、共有者の特定と持分割合の確認が欠かせません。

事前に「誰が共有者なのか」「各共有者の持分割合はどのくらいか」を明確にしておかないと、権利関係が複雑になり買い取りを断られる可能性があります。

例えば、親が購入した不動産を子ども2人が相続した場合、共有者と持分割合がはっきりしているため、調査に余計なコストがかからず買取価格への影響も少ないです。

しかし、相続が複数世代に渡っていると、共有者の人数が把握しきれないケースもあります。

共有者の調査に高額な費用がかかり、買取価格から差し引かれたり、最悪の場合買取自体が見送られたりする場合もあるでしょう。

買取価格をできるだけ下げたくない場合は、司法書士や行政書士などの専門家に依頼し、事前に権利関係を整理しておくのが重要です。

ポイント3】他の共有者との関係性を考慮する

共有持分をできるだけ高く売却するためには、他の共有者との関係を良好に保つのが重要です。

買取業者が共有持分を購入する大きな理由の1つは、最終的に共有不動産全体を活用して利益を得る点にあります。

他の共有者からも持分を買い取る必要があり、交渉には時間やコストがかかります。

万が一、すでに他の共有者と対立していたり、トラブルが発生していたりすると、買取業者は交渉が難航して手間がかかると判断し、買取価格が相場より低くなりやすいです。

一方で、他の共有者と良好な関係を築いておけば、買い取り後のトラブルを避けやすくなります。

その結果、買取業者にとってもスムーズに交渉が進められるため、より高い価格での売却が期待できます。

できるだけ有利な条件で売却するためにも、普段から共有者との関係を良好に保ちましょう。

ポイント4】売却する持分割合を増やす

他の共有者と協力して売却する持分割合を増やすことも、高値での売却を目指すための方法の1つです。

複数の共有者が協力して持分を売却すれば、1人で売る場合よりも持分割合が増え、共有不動産に対して実施できる行為の範囲も広がる可能性があります。

共有持分は売却が難しい場合が多いため、他の共有者がすでに売却を検討しているケースもあります。

もし良好な関係の共有者がいれば、協力をお願いしてみるのも良いでしょう。

共有持分の売却を協力して進める方法は主に以下の2通りです。

- 自分が他の共有者から持分を買い取った後に売却する

- 他の共有者と一緒に売却する

自分が他の共有者から持分を買い取ってから売却する方法は、業者との交渉次第で買い取り価格よりも高い価格で売却できる可能性があります。

ただし、売却で得た利益が他の共有者に知られると、トラブルの原因になる恐れもあるため注意が必要です。

他の共有者との関係を悪化させたくない場合は、一緒に持分を売却する方法を選ぶ方が安心して手続きを進められます。

ポイント5】複数の業者による査定額を比較する

共有持分を専門に扱う買取業者に売却する際、複数の業者に査定を依頼するのがおすすめです。

1社だけで見積もりを取ると、金額が妥当か判断するのが難しいです。

複数の業者に査定を依頼すると、買取価格を簡単に比較できます。

業者に「他にも査定を依頼している」と伝えて、買取金額を引き上げてもらうのも狙いの1つです。

少しでも高く共有持分を売りたいなら、複数の業者に査定を依頼して、価格を比較してみましょう。

共有持分を売る流れ

共有持分を売る流れについて紹介していきます。

- 不動産業者の選定

- 査定依頼

- 売買契約

- 引き渡し

- 確定申告

それぞれを詳しく見ていきましょう。

Step1】不動産業者の選定

まずはどの不動産業者に売却するかを選定する作業が必要です。

1番最初のステップですが、このステップの出来具合によって共有持分をスムーズに売却できるか直結します。

どの業者に依頼するか慎重に選ぶようにしましょう。

また、共有持分を高値で売却したいがために不動産仲介業者を利用する人もいますが、不動産仲介業者を利用すると周囲の人に売りに出しているのが知られてしまう危険性がある点には注意する必要があります。

Step2】査定依頼

共有持分は通常の不動産よりも売却するのに苦労するため、不動産一括査定サイト等を利用すると、共有持分の不動産でも買取をしてくれる業者をすぐに見つけられます。

1度の査定依頼で複数の不動産会社に依頼できるので、手間なくすぐに査定依頼を出せる一括査定サイトがおすすめです。

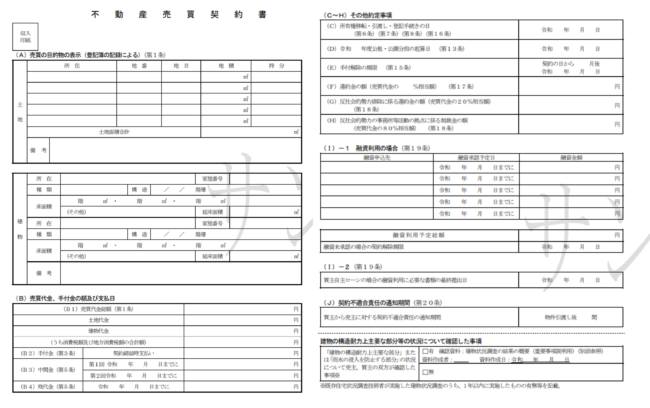

Step3】売買契約

売りに出す不動産会社が決まったら売買契約を結びましょう。

売買契約を結ぶ際は、印紙や実印・印鑑証明書などの準備が必要なので、余裕を持って売買契約の準備をしておくようにしましょう。

抵当権が付いている場合は、売買契約を結べない可能性があるので注意が必要です。

Step4】引き渡し

売買契約が完了し売却価格の入金を確認したら、共有持分の不動産を引き渡しましょう。

カギやその他に引き渡しが必要なものがあれば、このタイミングで必ず全て引き渡します。

Step5】確定申告

-e1768382363819.png) (参照元:国税庁「確定申告書B」)

(参照元:国税庁「確定申告書B」)

共有持分の売却をした際は利益が出ていなくても、確定申告をするようにしましょう。

損益通算をすると、利益が出ていなくても節税できます。

利益が出た場合に確定申告をしなければ、後ほど追徴課税が行われる可能性もあるので忘れずに必ず実施しましょう。

共有持分の売却でかかる費用・税金

今日持分の売却でかかる費用や税金、必要な書類は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| かかる費用 |

|

| 発生する税金 |

|

| 必要な書類 |

|

費用や税金がかかるのを知らずに売却すると、後々費用を準備で困ってしまうケースがあります。

必要な書類を事前に準備しておけば、スムーズに手続きを進められるでしょう。

かかる費用

共有持分の売却でかかる費用は主に2つです。

- 登記費用

- 仲介手数料

共有持分の不動産を売却する際には、所有権を変更するための登記手続きが必要です。

変更手続きにかかる登記費用は、通常3万円~7万円ほどです。

不動産に抵当権がついている場合、抵当権抹消登記も必要となり、追加で1,000円ほどかかります。

登記手続きは、一般的に司法書士に依頼するケースが多く、以下のような報酬が目安です。

| 登記の種類 | 報酬額の目安 |

|---|---|

| 所有権移転登記 | 2万8,000~12万円ほど |

| 所有権保存登記 | 1万3,000~5万円ほど |

| 抵当権設定登記 | 2万~7万5,000円 |

あくまでも目安で依頼先によって費用が異なるので、事前に複数の依頼先をリサーチしてから決めましょう。

不動産会社を通して売却する場合は、サポートに対する対価として仲介手数料が発生します。

手数料の金額は不動産会社により異なりますが、宅地建物取引業法に基づき売買価格に応じて以下の上限が定められています。

| 売買価格 | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 200万円以下 | 売買価格の5%+消費税(10%) |

| 200万円超400万円以下 | 売買価格の4%+2万円+消費税(10%) |

| 400万円超 | 売買価格の3%+6万円+消費税(10%) |

ただし、仲介手数料は不動産買取であればかかりません。

発生する税金

共有名義の不動産を売却する際には、次のような税金が発生します。

- 印紙税

- 登録免許税

- 譲渡所得税

印紙税は、契約書や領収書など金銭に関連する取引のために作成された書類に課税される税金です。

契約書に収入印紙を貼り付け、消印を押すと印紙税を納めたことになります。

印紙税は売買金額によって異なり、以下のように売買金額が高いほど税率も高くなります。

| 売買金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |

| 1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |

| 5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |

(参照元:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」)

平成26年4月1日~令和9年3月31日までの間に作成される売買金額が10万円を超えた契約書は、軽減措置の対象です。

印紙税は売主と買主のどちらが負担するかは自由ですが、通常は契約書を2部作成しそれぞれが1部ずつ保管するため、印紙税は折半するのが一般的です。

不動産売却で利益が出た場合、譲渡所得税が課されます。

譲渡所得税は、所得税と住民税を含む税金です。

譲渡所得税には、保有期間が5年を超える長期譲渡所得と、5年以内の短期譲渡所得があります。

| 区分 | 所得税 | 住民税 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 長期譲渡所得 | 15% | 5% | 20% |

| 短期譲渡所得 | 30% | 9% | 39% |

(参照元:国税庁「土地や建物を売ったとき」)

不動産の所有期間が5年を超えているかは、売却した年の1月1日時点で判断されます。

短期譲渡所得が長期譲渡所得より高い理由は、土地転がしを防ぐためといわれています。

共有持分の売却で必要な書類

共有持分の売却で必要な書類は主に以下の通りです。

- 権利書・登記識別情報

- 印鑑証明書・実印

- 土地測量図および境界確認書

- 委任状

権利書・登記識別情報は、不動産の所有者であるのを証明するための書類です。

2006年からは登記識別情報通知がされていますが、権利書や登記識別情報通知を紛失した場合は、法務局や売却登記を担当する司法書士に相談しましょう。

不動産の売却契約書には署名と実印の押印が必要です。

実印を使って押印したことを証明するために印鑑証明書も必要です。

土地測量図および境界確認書は、土地の面積や隣地との境界を示す書類で、境界が未確定の場合や測量図がない場合はその手続きから始める必要があります。

土地家屋調査士に依頼し、役所や隣地所有者との協議を経て土地を測量しなければいけません。

手続きを第三者に任せる場合は、委任状も作成する必要があります。

共有持分の売却で起こりがちなトラブル

共有者が持分を売却すれば、持分を購入した方が新しい共有名義人として加わります。

共有持分で不動産を所有すると、顔も名前も知らない第3者との共有状態になるケースがあり、予期せぬトラブルに発展するケースがあります。

- 賃料を請求された

- 購入者が敷地内に入ってくる

- 持分を購入したいと交渉に持ち掛けてくる

- 共有物分割請求訴訟を起こされる

ここでは、他の共有者が第3者に持分を売却してしまった時に発生するトラブルについて紹介します。

トラブル1】賃料を請求された

共有持分の土地や建物を利用する際、他の共有者から賃料の請求をされるケースがあるでしょう。

一部の持分者が自分たちの部分だけを使用し、他の共有者に対して使用料を求める状況を指します。

法律的には、共有者全員が所有する土地や建物は自由に利用できるとされていますが、適切な使用料を支払う場合が求められます。

共有者間の合意で問題を解決するケースが多いですが、合意に達しない場合は法的手段を取って解決に至る可能性もあるでしょう。

トラブル2】購入者が敷地内に入ってくる

持分を購入した者が権利を持つ敷地内に入ってくる場合もあります。

しかし、共有者のプライバシーを侵害する場合や、一方的に改築や修繕を始める場合などは問題に発展しやすいです。

土地の使用権を明確に設定したり、共有者間での約束を取り繕ったりするとトラブルを未然に防げます。

それでも解決しない場合は、弁護士に相談し裁判所に訴えて解決するのが一般的です。

トラブル3】持分を購入したいと交渉に持ち掛けてくる

他の共有者から持分の購入を提案される場合があります。

他の共有者が自分だけで全てを所有したいと考えているのを示しています。

しかし、自分が持分を手放すことに不安を感じたり、提案された価格に納得できなかったりする場合は、交渉そのものが難航するでしょう。

交渉が難しければ、専門家の意見を求めたり、公正な価格評価を受けたりするのが大切です。

トラブル4】共有物分割請求訴訟を起こされる

共有者間で意見が合わないと、最終的には共有物分割請求訴訟を起こされる可能性があります。

共有物分割請求訴訟とは、裁判所に共有物を物理的または法的に分割するように求める訴訟です。

分割請求訴訟は時間もコストもかかるため、最初からこれを目指す共有者は少ないですが、共有関係を続けるのが困難な状況であれば最終的な手段になります。

共有者間のコミュニケーションと協調性がトラブルを防ぐ上で重要です。

トラブル5】買取業者からしつこく営業される

共有持分を専門とする買取業者は、購入した不動産を活用して利益を得るのが目的です。

共有持分だけを所有するより、不動産全体を所有する方が活用しやすいため、業者が他の共有者に対しても持分の買い取りを提案するケースがあります。

しかし、悪質な業者に共有持分を売却してしまうと、次のような迷惑な営業活動を受けるリスクがあります。

- 早朝や深夜に自宅に訪問される

- 他の共有者に対して何度も営業電話をかける

- 嫌がらせのように手紙を送りつけてくる

共有持分を買取業者に売却する場合は、売却を考えていない共有者に事前に説明しておくと、後々のトラブルを避けられるでしょう。

共有持分の売却で起こり得るトラブルの予防策

共有持分の売却でよくあるトラブルを防ぐ方法は以下の3つです。

- 遺産分割の時に共有しない

- 共有物分割をする

- 共有持分のみでも勝手に売却しない

安心して売却を進められるように、トラブルの予防策を実施しながら手続きを行いましょう。

予防策1】遺産分割の時に共有しない

共有持分に関するトラブルを避けるためには、遺産相続時に不動産を共有名義にしない選択が最も効果的です。

不動産を共有せずに分割する方法には、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります。

現物分割は土地を実際に分ける方法です。

代償分割は、1人が他の共有者に不動産を売却したり、代償金を支払ったりして不動産を単独名義にします。

換価分割は、不動産を売却して得た利益を共有者間で分ける方法です。

自分の状況に合った方法を選ぶためには、弁護士や不動産専門家と相談しながら検討しましょう。

予防策2】共有物分割をする

共有状態が続いている場合、共有物分割請求を行うのが有効な手段です。

共有物分割請求とは、共有者の1人が他の共有者に対して不動産の共有を解消したいと求める手続きです。

まずは共有者同士で話し合いを行い、解決しない場合は裁判所に訴えを起こす流れとなります。

共有物分割請求が受け入れられた場合、不動産の共有関係は現物分割・代償分割・換価分割のいずれかの方法で解消されるでしょう。

予防策3】共有持分のみでも勝手に売却しない

共有持分のみなら、他の共有者の同意なしに売却は可能ですが、勝手な売却は避けるべきです。

不動産の一部を不動産会社に売却すると、将来的に他の共有持分を売却する際に、売却価格が低くなってしまう可能性があります。

他の共有者との関係を悪化させないためにも、無断で売却するのは避け、事前に相談しましょう。

共有持分を勝手に売られてしまった際の対処法

共有持分の不動産を勝手に売られてしまった際の対処法についても合わせて紹介します。

自分が売却するだけでなく、売却されてしまった場合はこちらを参考にしてください。

- 弁護士に相談する

- 売られた共有持分を自分で買い取る

- 所有している共有持分も売却する

対処法1】弁護士に相談する

共有持分の不動産を自分の知らないところで勝手に売却をされトラブルに発展した際は、法律の専門家である弁護士に相談して解決方法がないか判断しましょう。

自分で調べたり直接交渉したりして問題を解決できる可能性もありますが、時間的や法律的に1人で解決するのは難しいです。

弁護士に頼むと法律の専門家から問題の対処法・解決策を提示してもらえます。

中には無料相談を実施している弁護士事務所もあるので、まずは相談をしてみましょう。

対処法2】売られた共有持分を自分で買い取る

共有持分を勝手に売りに出されているタイミングで見つけたら、自分で買い取るのも可能です。

自分で買い取ることで共有名義ではなく単独名義で不動産を所有できるので、売却・賃貸などの様々な方法を自分の判断で行えるようになります。

共有名義でできなかったことを全て自己の判断でできるようになるので、トラブルに発展させたくない方は自分で買い取るのも1つの手段です。

不動産会社を通して実施すると仲介手数料などが発生するので、可能であれば直接交渉をして売買契約書などは行政書士などに依頼すると必要経費を抑えられます。

対処法3】所有している共有持分も売却する

共有持分の売却が行われたときに自分の所有している持分も合わせて売却しましょう。

まとめて売却すると共有持分ではなく単独名義で購入できる物件として売りに出せます。

単独名義であれば共有名義よりも高値かつトラブルなく売却が可能です。

ただし、共有者が複数いる場合は全員が売却の意思を持つのが必須です。

共有持分を売る際によくある質問

共有持分を売る際によくある質問について回答していきます。

共有持分を売る際によくある質問は以下の3つです。

- 共有不動産の持ち分を他の人の許可なく売却する事は可能ですか?

- 共有持分の売却にかかる時間はどれくらい?

- 共有持分の査定に費用はかかるの?

トラブルに発展することなくスムーズに売却するためにもしっかりと共有持分を売るときはよくある質問を確認しましょう。

共有不動産の持ち分を他の人の許可なく売却する事は可能ですか?

可能であれば、共有者に説明をして納得してもらってから売却しましょう。

共有持分の売却にかかる時間はどれくらい?

買主が決まるまでには物件によって大きな差がありますが、買主が見つかった後は1カ月程で売買契約から引き渡しまで進めることが出来ます。

共有持分の査定に費用はかかるの?

一括査定サイトを利用すれば、1度の申請で複数の不動産業者に相見積もりを行うことが出来ます。

共有持分の売却は慎重に行おう

共有持分の売却は、単独名義の不動産よりも乗り越えなければいけない障害が複数あります。

売却の方法によってはトラブルに発展したり、買取価格が安いなどの納得できない部分が出てきたりする可能性があります。

慎重に行うことで、失敗なくスムーズに共有持分の不動産の売却が可能です。

トラブルなくスムーズに売却するためにも、他の共有者との話し合いや事前見積もりなどをしっかり行いましょう。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)