負債などマイナスの財産を相続したくない場合は相続放棄も一つの手です。相続開始を知った日から3ヵ月以内に仮定裁判所へ申述することで相続放棄が可能です。相続放棄をおこなうメリットは、主に下記などがあります。

- 負債や管理工数の多い不動産の相続をしなくて済む

- 使い道のない不動産を相続せずに済む

- 相続トラブルに巻き込まれなくて済む

放棄した不動産は、他に相続人がいる場合は法定相続分が再配分され、相続人全員が放棄をした場合は家庭裁判所により相続財産管理人が選任されます(民法第951条)。ただし、相続放棄をしてしまうと不要な相続財産以外も放棄することになるので注意が必要です。その他にも、以下のような注意点があります。

- 相続放棄は原則として撤回できない

- 放棄を決める前に不動産の評価額と管理コストを事前に確認する

- 相続放棄によって他の親族に負担が及ぶ可能性を考慮する

- 相続放棄するかとは別に名義変更などの手続きは必要

自身で判断をするのが難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。

相続財産の中に築古の地方の戸建て(実家)が入っている場合など、売れる見込みも利用する見込みもない不動産がある場合、選択肢の一つとして相続放棄があります。

特に近年、空き家問題や負動産(使い道がなく引き取り手もおらず、所有コストだけがかかる不動産)が社会問題化するなかで、安易に不動産を所有することはリスクにつながります。

一方で、不動産を相続放棄した場合、「その不動産の管理や所有から完全に解放される」と考える人は少なくありません。

しかし、実際には放棄しても一定の法的義務が残ることがあり、思わぬトラブルにつながるケースもあります。

今回は、不動産を含む相続放棄をおこなった場合の取扱いや手続きの流れ、注意点を解説していきます。

不動産を含む相続放棄の基本的な仕組み

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することにより、当初から相続人でなかったとみなされる制度です(民法第939条)。

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

引用:e-Gov 法令検索

相続放棄が認められると、財産(プラス評価の資産)だけでなく債務(マイナス評価の資産)もすべて相続しないことになります。

相続放棄の手続きは相続開始から3ヵ月以内に手続きが必要

相続放棄は原則として、相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

この期間内に手続きを終えなければ、相続を単純承認したものと見なされます。

申述手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄申述書を提出して行います。

提出時には、被相続人の戸籍謄本や死亡診断書などの添付書類が必要です。

相続放棄をすると財産は再配分される

ある相続人が相続放棄をした場合、法定相続分は放棄者を除いて再配分されます。

例えば、第一順位(子)が全員放棄した場合は、次順位の直系尊属(両親など)へ、さらに全員放棄すれば兄弟姉妹へと、順番に移行します。

例えば、相続人がA、B、Cの3名で、そのうちAのみが相続放棄をする場合は、以下の通りになります。

- A:B:C=33%:33%:33%の場合→B:C=50%:50%で再配分

- A:B:C=40%:40%:20%の場合→B:C=66%:33%で再配分

- A:B:C=50%:25%:25%の場合→B:C=50%:50%で再配分

結果的にプラスの財産が増えるのであれば他の相続人にとってメリットがあると思いがちですが、税法上の扱いが変わったり、不動産のように物理的に分割できない資産だと、どの相続人もいらないということで押し付け合いのような形になる可能性もあります。

事前に相続放棄すると知っていれば、自分も相続放棄したのに…という方が現れてもおかすくないので、家族間での事前調整や共有認識が不可欠です。

不動産を相続放棄するメリット

メリット1】借金や管理コストのリスクを回避できる

相続財産の中に多額の債務が含まれている場合、そのまま相続すると借金まで引き継ぐことになります。

不動産が担保に入っているケースでは、売却しても完済できないこともあり得ます。

相続放棄をすることで、こうした借金の返済義務から免れることが可能です。

また、相続後に発生する固定資産税や建物の老朽化による修繕費といった継続的なコストも回避できます。

特に売れない土地や管理が困難な山林・空き家など、市場価値のない不動産を相続する場合、費用対効果の観点から放棄のメリットは大きいといえます。

メリット2】不要な不動産を引き継がずに済む

地方にある使う予定のない土地や、相続人が高齢で遠方に住んでいるようなケースでは、所有していても活用が難しい不動産も少なくありません。

こうした不動産を相続すると、売却先を探す手間や管理の負担だけでなく、将来的に第三者とのトラブルが発生するリスクも増します。

特に近年では空き家・空き地の増加が社会問題化していることもあり、今後取り締まりや罰則が厳格化する可能性が高いため、所有物件の維持管理には一層力を入れる必要があります。

相続放棄により、これらの煩雑な対応を一切負わずに済む点は大きな利点といえます。

メリット3】親族間トラブルの予防になることもある

不動産のように分割しづらい資産は、誰がどのように取得するかで相続人間の意見が分かれやすく、トラブルの火種になりやすい要素です。

相続放棄により相続人としての立場を外れることで、遺産分割協議から離脱でき、無用な争いを避けられるケースもあります。

特に遠縁の方など、関係性が薄い方も相続人に含まれる場合は特にトラブルが発生しやすいので注意が必要です。

不動産を相続放棄するデメリット

デメリット1】他の財産もまとめて放棄しなければならない

相続放棄は特定の財産だけを放棄するという選択ができず、相続の権利全体を放棄する制度です。

そのため、不動産だけでなく、預貯金や有価証券などのプラスの財産も一切受け取れなくなります。

たとえば、負動産がある一方で、ある程度の現金や換金可能な資産も含まれている場合、それらを失うことになりかねません。

結果的に、資産全体を見たときに損をする判断になる可能性もあるため、慎重な検討が必要です。

デメリット2】相続放棄後も管理義務が残る

相続放棄が認められたとしても、放棄した者が現に相続財産を管理している場合、次の管理者に引き継がれるまでの間は保存行為として管理義務が残ります(民法第940条)。

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用:e-Gov 法令検索

これはたとえ所有権が移転しない場合でも、放置して第三者に損害を与えた場合に、損害賠償責任が問われる可能性があるという意味です。空き家の崩落や、不法投棄などがその例です。

このため、相続放棄によって完全に手を引けるわけではなく、最低限の対応が求められる点がデメリットとして挙げられます。

デメリット3】親族間での関係調整が必要になるケースがある

相続放棄によって権利を放棄した場合、その法定相続分は次順位の相続人へ移ります。

結果として、自身が放棄したことにより、別の親族に不動産や負債の対応が回るケースもあります。

放棄が連鎖していくと、最終的に相続財産管理人の選任手続きや処分までに長期間かかる場合もあり、親族間で「なぜ放棄したのか」という心理的な摩擦を生むこともあります。

特に親兄弟間で遺産に対する期待値が高い場合や、地域的なつながりが強い家庭では、相続放棄によって人間関係に影響を及ぼす懸念もあります。

相続放棄後の不動産はどうなる?

他に相続人がいる│次順位へ引き継がれる

ある相続人が相続放棄をすると、法定相続人の順位に従って、次順位の相続人へと相続権が移ります。

例えば、第一順位である子ども全員が放棄すれば、次に直系尊属(両親や祖父母)、さらに兄弟姉妹へと移行していきます(民法第887条~889条)。

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。引用:e-Gov 法令検索

この仕組みにより、不動産を含む相続財産は、誰かが正式に相続を受けるまで、相続権を持つ人へ順次押し出されていく状態になります。

放棄する人が多ければ多いほど、関係の薄い親族まで影響が及ぶため、家族内での事前調整が重要です。

相続人全員が相続放棄をした│管理人選任へ進む

すべての相続人が相続放棄した場合、その遺産は所有者不明の状態となります。

この場合、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人を選任する手続きが必要です(民法第951条)。

第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

引用:e-Gov 法令検索

相続財産管理人は、債権者への弁済や資産の売却など、相続財産の清算を行う専門職(通常は弁護士など)です。

誰が申立人になるかは法律で定められていませんが、利害関係を持つ者(債権者や市区町村など)が申し立てを行うケースが多くなっています。

なお、選任申立てにかかる費用は申立人が一時的に負担する必要があります。

予納金の相場は約20万~80万円程度とされています。

相続財産管理人は売却や競売によって整理される

相続放棄後の不動産は、誰かが正式に相続するまでの間は被相続人名義のままとなり、所有者不明土地と似た扱いを受けます。

ただし、法的な所有権は被相続人の遺産として帰属先不定の状態が続くだけで、消滅するわけではありません。

相続財産管理人が選任されれば、対象不動産は売却または競売などにより整理される可能性があります。

売却が成立すれば、その代金は清算対象の債権者への配当に充てられ、余剰金があれば国庫へ帰属します。

相続放棄後も不動産の管理義務が発生する

相続放棄をしても、すぐに不動産の管理責任から完全に解放されるわけではありません。

民法第940条では「相続財産の管理人が決まるまで、現に財産を管理している者は必要な保存行為をすべき義務を負う」と規定されています。

第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

引用:e-Gov 法令検索

保存行為とは、財産が損壊したり、第三者に損害を与えたりしないよう最低限の措置を講じる義務を指します。

たとえば、空き家の窓や扉を閉めておく、水道管の凍結破裂を防ぐ、屋根や外壁の崩落を未然に防ぐといった管理が該当します。

放棄した不動産に対して完全に無関係扱いとなるのは、相続財産管理人が選任されて以降となります。

それまでは一定の監督・点検を継続する必要があり、管理を怠れば損害賠償請求を受ける可能性もあります。

相続財産管理人が決まる前に起ったトラブルの責任を問われることも

過去の判例では、相続放棄後の空き家の倒壊によって通行人が負傷し、相続人が損害賠償責任を問われたケースも存在します。

これは、放棄していても「管理状態に一定の責任がある」と判断されたためです。

このように、放棄したからといって法律上・社会的な責任がゼロになるわけではなく、放棄=手放して終わりと安易に捉えるのは危険です。

- 管理が困難な場合は、市区町村や専門家(司法書士・弁護士)に相談する

- 隣接住民に対して適切な説明・協力を行う

- 管理の意思を明確にする文書や記録を残しておく

相続財産管理人とは?(基本的な仕組み)

相続財産管理人とは前述の通り、相続人が不在または全員が相続放棄した場合に、残された財産を清算・処分するために家庭裁判所によって選任される者(弁護士など)を指します。

相続財産管理人の選任は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して利害関係人が申立てを行うことで開始されます。

申立人には相続放棄した元相続人のほか、債権者、市町村などが該当します。

申立てには以下の書類が必要です。

- 相続財産管理人選任申立書

- 被相続人の戸籍謄本、住民票除票

- 相続関係説明図

- 相続放棄受理証明書(該当者分)

また、申立時には前述の通り一定額の予納金が必要です。

この予納金は、相続財産管理人の報酬や財産調査の費用に充てられるもので、家庭裁判所が金額を決定します。金額は財産の規模や処理の難易度によって異なりますが、一般的には20万円~80万円程度が目安とされています。

相続財産管理人は不動産の処分・処理をおこなう

相続財産管理人が選任されると、その者が法的な権限を持って相続財産の調査と処分を進めます。

債務がある場合は不動産を売却し、得た代金から弁済を行います。

売却が困難な場合は、競売や引取り拒否の状態が続き、最終的には国庫帰属となる可能性があります。

ただし、相続財産管理人には処分の義務があるわけではなく、「相続財産としての価値がない」と判断されれば、事実上処理が行われない場合もあります。

不動産の相続放棄を検討する際の注意点

注意点1】相続放棄は原則として撤回できない

相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、原則として撤回はできません。

そのため、後になって「やはり不動産だけは取得したい」「思ったよりも資産価値が高かった」と気づいても、取り消すことはできません。

ただし、極めて限定的な例外として、「重大な錯誤があった」「脅迫に基づいた申述だった」などの場合は取消しが認められる可能性があります。

注意点2】放棄を決める前に不動産の評価額と管理コストを事前に確認する

放棄の判断を行う前に、不動産の市場価値・流動性・今後の管理コストなどを可能な限り具体的に把握しておくことが重要です。

特に地方の空き家や山林など、固定資産税だけでなく草刈り・修繕・火災保険の継続など、見えにくい維持費がかかるケースが多く見られます。

不動産業者による査定書や、役所での固定資産税評価額の確認など、第三者評価を基に総合的な判断材料を揃えることで、誤った放棄や承継を防ぐことができます。

注意点3】相続放棄によって他の親族に負担が及ぶ可能性を考慮する

自身が相続放棄をした場合、その影響は他の相続人にも及びます。

次順位の相続人に相続権が移ることで、望まぬ形で親戚がその不動産の対応を迫られることもあります。

放棄が親族間の感情的対立や「押し付け合い」につながるリスクがあるため、放棄前に家族や親族との情報共有・意思確認をしておくことが望ましいといえます。

注意点4】放棄すべきか判断できない場合は専門家に相談する

相続放棄は制度上の手続きだけでなく、放棄後に残る義務や処分までを含めて、判断すべきポイントが多岐にわたります。

特に以下のようなケースでは、弁護士や司法書士、税理士などの専門家に早期相談することで、トラブルや不要な損失を未然に防ぐことが可能です。

- 不動産の価値が曖昧な場合

- 相続人の範囲が不明確な場合

- 債務の有無が判断しきれない場合

近年では5万〜10万円前後の費用相場で相続の相談から適切な手続きのサポート等までおこなってくれるサービスも増えています。

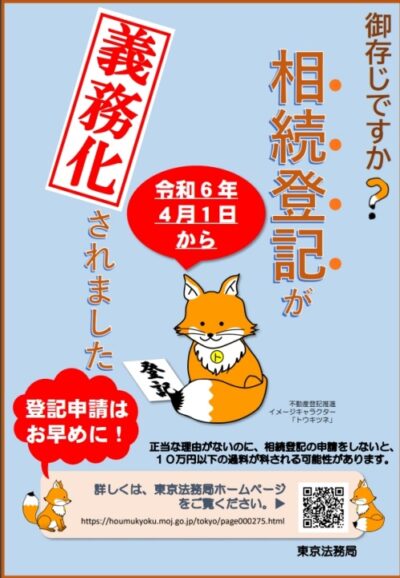

注意点5】相続放棄するかとは別に名義変更などの手続きは必要

相続をすべきかどうかの決断とは別に、相続人への名義変更などの登記手続きは必要となります。

相続放棄によって名義変更されるわけではないため、固定資産税の通知が届いたり、登記が被相続人名義のまま残ったりするなどの問題が発生する可能性があります。

特に、2024年6月1日から相続登記は義務化されたため、相続が発生したら必ず登記をおこなう必要があります。

不動産の相続放棄は内容とリスクを事前にしっかり把握して判断すべし

不動産の相続放棄は、債務や管理負担を回避できる有効な手段である一方で、相続放棄後も管理義務が残るなど、一定の責任からは免れない点に注意が必要です。

場合によっては、相続したうえで売却や管理を行った方が合理的な判断となることもあります。

感情的・印象的な判断ではなく、制度理解と事前の情報収集を通じて、冷静に選択することが求められます。

必要に応じて専門家の助言を得ることも、トラブル回避の大きな一助となります。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)