| 中古マンション-成約m²単価(万円) | 中古マンション-新規登録m²単価(万円) | |

|---|---|---|

| 2021年4~6月 | 59.04 | 63.55 |

| 2021年7~9月 | 60.78 | 65.49 |

| 2021年10~12月 | 61.73 | 67.76 |

| 2022年1~3月 | 64.06 | 70.88 |

| 2022年4~6月 | 67.14 | 71.08 |

| 2022年7~9月 | 68.38 | 72.54 |

| 2022年10~12月 | 69.67 | 72.94 |

| 2023年1~3月 | 69.02 | 73.56 |

| 2023年4~6月 | 71.15 | 72.83 |

| 2023年7~9月 | 72.69 | 72.07 |

| 2023年10~12月 | 74.78 | 72.95 |

| 2024年1~3月 | 75.78 | 73.99 |

| 2024年4~6月 | 77.50 | 74.35 |

上記は首都圏の中古マンションの成約価格と、レインズへの新規登録時の価格(売り出し価格)を比較したものです。

2023年後半~2024年前半は価格が逆転していますが、一般的には売り出し価格より、成約価格の方が低値になる傾向にあります。

売買契約時には買主から売主へ値下げを持ちかけられるのが一般的で、しっかりとした対応をしないと、場合によっては数百万円も損する可能性があります。

今回は、不動産売買時の価格交渉はどのように行われるのか、売主はどのように対処するべきなのかを解説していきます。

不動産売却での価格交渉の実態

不動産売買で値引き交渉が行われるのはかなり一般的

意外に思われるかもしれませんが、不動産の仲介売買では値引き交渉がかなり頻繁におこなわれます。

なぜこのようになるかというと、中古の不動産には定価がないのが大きな理由です。

そのため、不動産は言い値で取引されますが、そこに売主の「できるだけ高く売りたい」という気持ちと、買主の「できるだけ安く買いたい」という気持ちが反映されます。

特に、売り出し物件は売主が価格を最終決定するため、不動産は適正価格よりも高めの価格で売られることが多いです。

そのため、買主からすると、値下げ交渉をしないと損をするケースが多く、価格交渉はなるべくした方が良いということになります。

上記の背景を考えると、買主から値引き交渉を持ちかけられることは、売主にケチをつけている訳でも、損をさせようとしている訳でもありません。不動産の売却価格(成約価格)は売主・買主双方が納得した合意価格である必要があるので、むしろ交渉や相談があるほうが自然な状態と言えます。

高値で売り出さなければ相場以上の売却は原則不可

前述の通り、売り出し価格は売主側が査定価格を参考に決定します。

売り出し価格はほぼ査定価格通りに売るか、査定価格より高く売るか、低く売るかの3択から決めていきます。

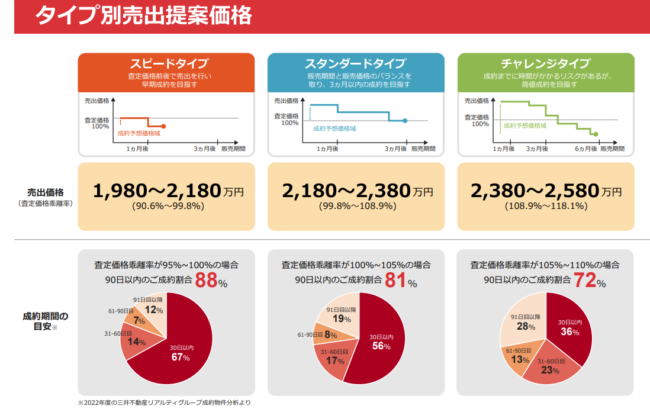

三井のリハウス「タイプ別売出提案価格」

三井のリハウス「タイプ別売出提案価格」| 売却プラン | 査定価格 | スタンダート | チャレンジ | スピード |

|---|---|---|---|---|

| 売出提案価格 | 2,184万円 | 2,180万円~2,380万円 | 2,380万円~2,580万円 | 1,980万円~2,180万円 |

| 査定価格乖離率 | – | 99.8%~108.9% | 108.9%~118.1% | 90.6%~99.8% |

| 90日以内成約割合 | – | 81% | 72% | 88% |

このうち、査定価格より高値で売る場合は売れ残ったり、値下げ交渉を受けるリスクが高まりますが、高く売りたいなら売り出し価格を高値に設定するのは原則マストです。

これは、買主が売り出し価格の金額に合意することはあっても、売り出し価格より高値での購入を買主が希望すること(値上げ交渉)は原則あり得ないからです。

そのため、相場より高値で売りたいと思ったら、売り出し価格を高値で設定した上で、価格交渉をどうクリアするか、または価格に合意できる買主をどう見つけるかが重要となります。

値引き交渉にどう対応するかは仲介業者と一緒に決める

値引き交渉は通常、購入希望者が自身の仲介業者に相談し、そこから売主側の仲介業者に連絡され、売主に報告されます。

内容は「もう少し安くなりませんか」といったアバウトなものから、「あと200万円安くしてほしい」といった具体的なものまで様々ですが、売主の一存で決めることが可能です。

とはいえ、決定する際に仲介業者と必ず相談できるので、決して売主一人で悩むものではありません。

価格交渉の実際と仲介業者との対応フロー

交渉の主導権は買主サイドにあるケースが多い

不動産売買における価格交渉は、主に買主側から持ちかけられるのが一般的です。

多くの買主は、購入に際して不動産会社(買主側仲介業者)を通じて物件情報を確認し、価格交渉を含めた相談を行います。

このため、交渉の起点となるのは買主から仲介業者への依頼であり、その後、仲介業者が売主サイドへ連絡し、交渉がスタートする流れとなります。

交渉は「仲介業者→売主」経由で提案される

価格交渉の実務では、買主が直接売主へ条件提示をするのではなく、仲介業者を介して行われます。

一般的な流れは以下の通りです。

- 買主が自身の担当不動産会社に値下げ交渉の意向を伝える

- 買主側の仲介業者が、売主側の仲介業者へ連絡

- 売主側の仲介業者が、内容を整理して売主に報告

- 売主が対応方針を仲介業者に伝える(了承・条件提示・拒否など)

- 売主側仲介業者が、買主側仲介業者を通じて買主へ回答

一般的に、購入検討者が内覧をした後に買主側仲介業者経由で売主側に送られる不動産購入申込書という書類に値下げ希望を含めた購入条件がまとめられていることが多いです。

交渉内容は売主が最終判断できる

価格交渉の提案に対して、売主が必ず応じる義務はありません。

提示された金額が希望条件と乖離している場合は値下げに応じないという選択肢も可能です。

ただ、不動産購入申込書に記載されている内容を承諾するか、拒否するかの2択という訳ではありません。

値下げ交渉に応じる場合でも、以下のような調整案を検討することができます。

- 指値金額には応じず、仲介業者と相談して「条件付きの値下げ」を提案する

- 価格は据え置き、引き渡し時期や付帯設備の引き継ぎで譲歩する

- 交渉は拒否するが、その理由(成約実績や市場相場)を仲介業者に整理してもらう

このように、交渉はあくまで対話のきっかけにすぎず、売主の判断と仲介業者のサポートによって柔軟に対応することが可能です。

価格交渉の前に必ず実施しておきたい2つのポイント

ポイント1】エリア相場や類似物件価格をチェックしておく

買主が売主に対して値下げを必ず依頼すべきケースは、ある不動産が類似物件や周辺エリアの価格も鑑みて、明らかに割高で売られているケースです。

例えば、類似物件が2,000万円で売られている(相場価格)のに、あるマンションが3,000万円で売られていて、1,000万円分価格が上乗せされる明確な理由がないのであれば、買主側は1,000万円程度の値下げを希望するのが自然です。

逆に、売主側からするとエリアや物件タイプの相場以下の価格への値下げを要求された場合、それを承認すべき理由は客観的にありません。

類似物件が2,000万円(相場価格)で、売却中のマンションが3,000万円の時、買主側がマイナス2,000万円の値下げを要求してきた場合、売主側が承諾できる値下げ額はマイナス1,000万円までだと言えます。

このように、どこまで値下げできるかのラインを見極めるためにも事前の相場調査は重要です。

ポイント2】スケジュールに余裕を持つ

前述の通り、適正価格以下への値下げ要求に応じる必要はないですが、転勤、離婚、相続など売主側に早期成約を結びたい事情がある場合、こうした要求を受けざるを得ないケースもあります。

もし売主が契約を断った場合、他に候補がいなければ、また内覧募集から始める必要があり、次に契約希望が出てくるのがいつになるか分かりません。

こうした状況も踏まえて、価格交渉を成功させるのはスケジュールに余裕を持つことが非常に重要です。

不動産売却の価格交渉にのぞむ際のノウハウ

価格に端数を加える

価格交渉を見据える場合、売り出し価格はあえて端数を含めて設定することが効果的です。

例えば、希望売却価格が3,000万円の場合、「3,080万円」や「2,980万円」などの価格で提示しておくと、交渉の中で端数を削って着地させることができます。

これは「アンカリング効果」と呼ばれる心理的現象に基づいたもので、買主は最初に提示された価格を基準として判断する傾向があります。

そのため、端数を譲歩余地に見せかけて主価格を維持するテクニックとして有効です。

買主の予算上限を確認する

値下げ交渉を受けた際は、単に価格差に応じるのではなく、買主の予算上限や資金計画をヒアリングすることが重要です。

例えば、3,200万円で売り出した物件に対して2,900万円での購入希望が出た場合、その理由が「住宅ローン審査の上限が3,000万円だから」ということであれば、諸費用込みで3,000万円以内に収まるよう条件調整することも検討できます。

具体的には、売主が負担する登記費用の一部を調整したり、仲介手数料の負担割合を再検討するなどの選択肢もあります。

価格以外の条件を併行して調整する

不動産売買では、価格以外にも交渉可能な条件が多数存在します。たとえば以下のような項目です。

- 引き渡し時期(売主の転居スケジュールに合わせる)

- 設備や家具の有無(リビングの照明・エアコンなど)

- 契約不適合責任の期間や内容

価格交渉で歩み寄りが難しい場合も、これらの周辺条件で柔軟な対応をすることで、全体として納得感のある取引につなげることができます。

特に引き渡し時期は、買主の住宅ローン手続きや売主の転居準備に深く関わるため、早期にすり合わせておくことが望ましいです。

”減点式”の値下げ要求には相場を引き合いに出して対抗する

「思っていた以上に傷や凹みが目立つと感じる」「エアコンなどの備え付け設備が古め」など、売り出し価格には大筋合意しているものの、細かい点を指摘して値下げ要因にしようとする買主もいます。

こうした指摘が妥当なケースもありますが、例えば「見た目が古いのにこの価格は高すぎる」という意見に対しては、「このエリアの類似物件の過去1年間の売買価格を根拠にしている」というように、相場価格を引き合いに出して回答できることが大事です。

東京都港区などの都心では、築30年以上のマンションが1億円前後で売られるケースもあります。不動産価格の相場はエリアによっても大きく変わるので、「買主が不満に思っているから値下げをして欲しい」という要求は正当性が薄いです。

売主側は価格交渉に対して周辺価格や過去事例を用いて対抗するのが、交渉成功の近道と言えます。

不動産売却の価格交渉は準備と戦略がカギ

不動産売却における価格交渉は、思いつきの対応や感情的なやり取りでは成果につながりません。成功のポイントは、事前の準備と一貫した戦略にあります。

そもそも中古不動産には「定価」が存在せず、売主と買主の合意によって最終的な価格が決定されます。つまり、価格は交渉次第であり、売主側がどれだけ根拠のある主張を用意できるかが重要です。

たとえば、相場や立地、建物の状態などを踏まえた価格設定を行い、値下げ交渉がきた場合も「根拠に基づいて断る」準備をしておけば、不本意な値下げを回避できます。

また、買主の交渉姿勢や提示価格に対して、「価格以外の条件」も含めて総合的に判断できる余地を残しておくと、スムーズな落としどころが見えてきます。

交渉は対立ではなく調整です。そのためには、タイミング、条件、信頼関係のすべてに目を向けた準備と、冷静な判断力が不可欠です。

今回ご紹介したような交渉の基本を押さえたうえで、自身の希望条件を守りながら、柔軟に対応する姿勢を持つことが、不動産売却を成功させるカギとなります。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)