不動産売却を検討する際、家具・家電・生活用品などの「残置物」の扱いに悩むケースは少なくありません。

残置物を放置したまま売却に進むと、物件の印象が悪化して成約に影響を及ぼす可能性があるほか、法的トラブルや追加費用のリスクも伴います。

この記事では、不動産売却時の残置物に関する基本的な考え方や処分方法、費用相場、残したまま売却する選択肢などを取引形態別にわかりやすく解説します。

不動産売却時に残置物を撤去すべき?【ケース別】

残置物とは、売主が所有する家具や家電、生活用品などが物件内に残っている状態を指します。

通常、不動産は「空室引き渡し(残置物なし)」が基本とされていますが、すべてのケースで撤去が必須とは限らず、取引の形式によって対応方針が異なります。

ここでは、仲介売却・買取・賃貸中物件・相続物件といったケースごとに、残置物を処分すべきかどうかを解説します。

仲介など一般的な取引方法で売却する場合

仲介売却では、不動産会社を介して一般の買主に物件を売却する形となるため、内覧時の第一印象が成約に大きく影響します。

室内に家具や荷物が残っている状態では、生活感が強すぎたり管理の行き届いていない印象を与えたりするため、物件の印象が悪化し、購入希望者の関心を引きにくくなるリスクがあります。

また、収納スペースや水回りなどが荷物で塞がれている場合、実際の使い勝手や状態を確認しづらくなるため、内覧中にマイナス評価につながる可能性もあります。

このため、仲介で売却する際には、残置物を可能な限りすべて撤去し、空室またはモデルルームに近い状態に整えておくことが望ましいとされています。

なお、居住中の売却で荷物の撤去が困難な場合でも、事前に不動産会社と相談の上、売却活動に支障が出ないよう整理整頓を徹底する必要があります。

不動産会社が買取を行う場合

不動産会社が直接物件を買い取るケースでは、購入後にリフォームや解体・再販を前提とすることが多く、残置物があってもそのまま売却できる場合があります。

この場合、売主は面倒な片付けや処分作業を省略できるため、費用や手間を大幅に削減できるというメリットがあります。

ただし、すべての不動産会社が残置物付きの買取に対応しているとは限らず、物件の状態や残置物の内容によっては撤去が求められるケースもあります。

とくに再販目的で買取を行う会社は、残置物による処理コストを重視する傾向があるため、契約前に「残置物込みでの買取が可能か」を必ず確認しておく必要があります。

また、残置物の量が多い場合や特殊な処分が必要なものが含まれる場合には、買取価格にマイナスの影響が出る可能性もあるため、事前の査定時点で詳細な打ち合わせを行うことが重要です。

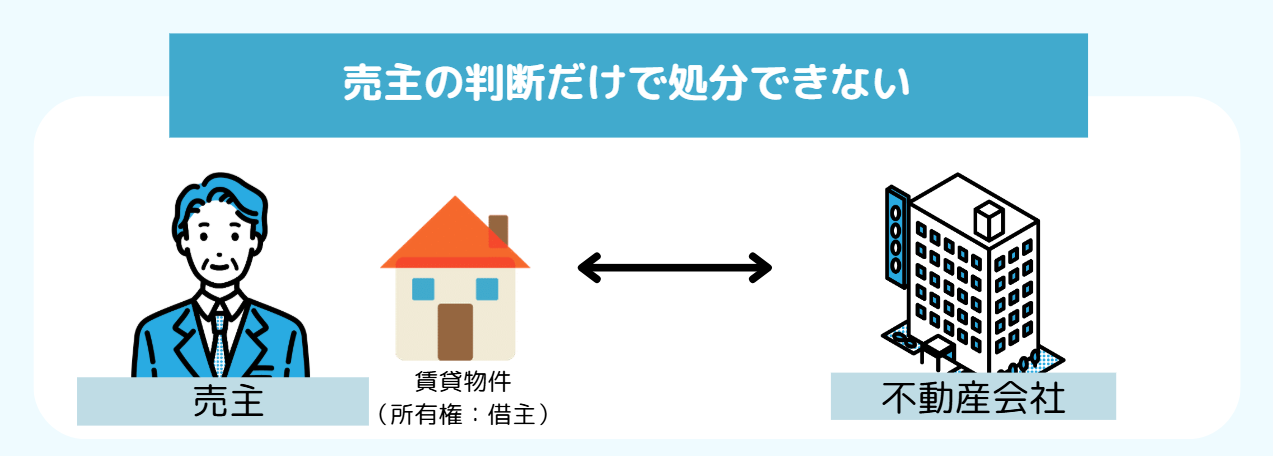

賃貸物件の場合

賃貸中の物件を売却する場合、物件内にある残置物が借主の私物である可能性があるため、売主の判断だけで処分することは原則できません。

退去済みであっても、借主の所有権が残る可能性があるため、無断で処分した場合は「窃盗罪」や「器物損壊罪」に問われるリスクがあります。

処分を検討する際は、まず前の入居者に連絡を取り、書面などで同意を得ることが必要です。

ただし、賃貸借契約書の中に「一定期間経過後、残置物は貸主が自由に処分できる」という旨の条項が盛り込まれていれば、法的に処分可能となるケースもあります。

このような条項がない場合は、内容証明郵便などで一定期間の引取りを求めた後に法的手続を取る必要があります。

また、賃貸中のまま売却する場合は、買主にも「残置物の所有権や処分方法」に関する情報を明確に共有し、契約書にも対応内容を記載しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

売主が相続した物件の残置物は売主判断で処分可能

相続によって取得した不動産は、所有権が相続人に移転するため、残置物も原則として売主(相続人)の所有物と見なされます。

したがって、相続人の判断で残置物を自由に処分することが可能です。ただし、遺品には金銭的価値のある品や想いの詰まった品が含まれることも多く、慎重な対応が求められます。

とくに、相続人が複数いる場合は、残置物の価値や取り扱いについてあらかじめ話し合い、同意を得ておくことが望ましいです。勝手に処分すると、後々の相続トラブルの火種になることもあります。

処分の際は、自身での片付けに加え、遺品整理業者に依頼して貴重品や処分可能品を丁寧に仕分けてもらうという方法も選択肢に入ります。

売却を円滑に進めるためにも、物件の状態を整えつつ、相続関係にも配慮した対応が重要です。

残置物があることのリスク・トラブルとは?

不動産売却時に残置物が残っていると、買主の印象を悪くするだけでなく、契約上のトラブルや追加費用の発生といったさまざまなリスクを引き起こす可能性があります。ここでは、残置物があることによる主なデメリットを解説します。

物件の印象が悪くなり売却が難しくなる

内覧時に家具や荷物が雑然と置かれていると、部屋の広さや日当たり、設備の状態などを正しく評価してもらいにくくなります。また、管理が行き届いていない印象を与えるため、購入意欲を削ぐ原因にもなり得ます。

とくに、水回りや収納スペースに私物が残っていると、衛生面への懸念や生活感が強すぎる印象から、「早く売りたい事情があるのでは?」というネガティブな憶測を生むリスクもあります。

所有権や契約内容をめぐってトラブルになる

売却後に残置物をめぐる所有権の確認や、契約時に処分範囲を明確にしていなかったことで、買主と売主の間で責任の所在が不明瞭になることがあります。

たとえば、売主がうっかり貴重品や高額な美術品を置き忘れた場合、買主が処分してしまえば損害賠償の対象になる可能性があります。また、契約内容に「残置物なし」と記載されていたにも関わらず荷物が残っていると、契約違反として追及される恐れもあります。

費用負担や処分の手間がかかる

家具や家電などの残置物は、撤去に手間と費用がかかるため、売却時の負担増加やスケジュール遅延の原因になります。

自治体の粗大ごみ回収を利用すれば比較的安価で処分できますが、事前予約が必要で即日対応できない場合もあります。不用品回収業者であれば迅速に処分できる反面、数万円〜十数万円の費用がかかる可能性があります。

また、処分費用の負担者が契約書で明記されていないと、費用負担をめぐるトラブルにつながることもあるため、契約前に取り決めを明確にしておくことが重要です。

不動産売却前にできる残置物の処分方法

不動産売却時には、残置物をあらかじめ処分しておくことで、内覧時の印象向上や売却手続きの円滑化につながります。ここでは、売主が選べる主な処分方法を2つに分けて紹介します。

- 売主自身で撤去する方法

- 専門業者に依頼して処分する方法

売主自身で撤去する方法

自力で片付けを行えば、業者に依頼するよりも費用を抑えられる可能性があります。以下のような手段を組み合わせて、効率的に処分を進めましょう。

- 家庭ゴミとして処分:燃えるゴミ・不燃ゴミ・資源ごみに分別し、自治体の回収ルールに従って廃棄。

- リサイクルショップやフリマアプリを活用:状態のよい家具・家電・雑貨は売却して処分費を軽減。

- ゴミ処理場へ直接持ち込む:大量の不用品や粗大ゴミをまとめて処分する際に有効。

とくに大型の家具・家電は家庭ゴミとして処分できないことが多く、リサイクル法対象家電(テレビ・冷蔵庫・洗濯機など)はリサイクル料金と運搬費が別途必要です。

専門業者に依頼して処分する方法

残置物の量が多い、あるいは相続物件の遺品整理を伴う場合は、専門業者に依頼するのが確実です。時間的な負担も軽減でき、物件の整理を短期間で済ませることができます。

不用品回収業者に依頼

即日対応や土日対応も可能な業者が多く、引っ越しと同時進行で処分したい方にも適しています。ただし、許可のない業者による不法投棄や高額請求のリスクがあるため、「一般廃棄物収集運搬業」の許可を有しているか確認が必要です。

遺品整理業者を活用

相続物件や高齢者の自宅整理の場合、遺品の仕分け・供養・形見分け対応などを行う遺品整理業者が適しています。特に精神的負担を減らしたい場合には、専門知識のある業者に依頼することで安心して進められます。

買取可能なものは査定してもらう

まだ使用可能な家具・家電・骨董品・ブランド品などがあれば、買取専門業者やリサイクルショップに査定依頼をすると、処分費用の削減につながります。

不用品回収と買取を同時に行う業者もあるため、事前に見積もりの内容を確認して選ぶのがポイントです。

残置物の処分費用の目安

残置物の処分にかかる費用は、処分方法や物件の状況、残置物の量・内容によって大きく変動します。以下に代表的な費用相場を示します。

| 処分方法 | 費用の目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 自治体の粗大ゴミ回収 | 数百円〜2,000円/点 | 低コストだが回収日が限られる |

| ゴミ処理場へ持ち込み | 数百円〜数千円 | 即日処分可/車両が必要 |

| 不用品回収業者 | 1K:約3万円〜 1LDK:約6万円〜 戸建て:約15万円〜 |

即日対応/分別不要/業者選定が重要 |

| 遺品整理業者 | 1K:約4万円〜 1LDK:約7万円〜 戸建て:約15〜30万円 |

供養・貴重品仕分け対応/やや高額 |

| 家電リサイクル料金(例) | テレビ:1,320円〜 冷蔵庫:3,740円〜 |

法定費用+収集運搬料が別途必要 |

売主自身で処分する場合は、手間と時間はかかりますが費用を抑えられる傾向があります。一方で業者に依頼すれば短期間で処分できますが、その分コストは高くなるため、処分の緊急性・作業負担・費用感に応じた選択が重要です。

残置物がある不動産を売却する方法

残置物のある状態でも、不動産を売却する方法はいくつかあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、物件の状況や売却方針に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。

- すべて撤去してから売却する

- 買主に了承を得る

- 買取業者にそのまま売却する

すべて撤去してから売却する

もっとも一般的で確実なのは、売主がすべての残置物を撤去してから売却する方法です。室内を整理整頓することで買主に好印象を与え、売却価格やスピードに好影響を与える可能性があります。

- 買主にとって魅力的な物件となりやすい

- 契約後のトラブルを防げる

- 物件の本来の価値をアピールできる

- 撤去に費用・労力がかかる

買主に了承を得る

売主が残置物を処分せずに売却したい場合は、事前に買主と合意を得ておくことで、そのまま引き渡すことが可能です。家具付きの状態を評価する買主や、リノベーション予定の買主などにとってはメリットとなるケースもあります。

ただし、契約書に「残置物の現況引き渡し」を明記しないと、後日トラブルになる可能性があるため、必ず文書で取り決めましょう。

- 撤去費用や手間を省ける

- 交渉次第で売却条件を柔軟に調整できる

- 買主の選択肢が限られ、売却に時間がかかる可能性がある

- 契約後に残置物をめぐるトラブルが発生するリスク

買取業者にそのまま売却する

残置物の処分が困難な場合は、不動産買取業者に現況のまま売却する方法も有効です。業者側が再販やリノベーションを前提としているため、室内の残置物を受け入れてもらえるケースが多くなります。

処分費用や手間を省きつつ、売却を迅速に進められる反面、市場価格よりも2〜3割低い金額での買取となるのが一般的です。

- 残置物をそのままにして売却できる

- 早期に現金化できる

- 仲介よりも売却価格が安くなる

残置物がある場合は処分前に不動産会社へ相談しよう

不動産売却時に残置物があると、物件の印象が悪くなったり、契約トラブル・処分費用の負担などさまざまな問題を引き起こす可能性があります。

売主自身で処分する方法もありますが、方法によっては高額な費用や手間がかかるため、状況に応じた最適な処分方法の選択が重要です。

また、賃貸物件や相続物件など、残置物の所有権が曖昧なケースでは、勝手に処分すると法的トラブルになるリスクもあるため、慎重な対応が求められます。

こうした状況を踏まえ、売却前には必ず信頼できる不動産会社に相談し、残置物の扱いや契約内容について適切なアドバイスを受けましょう。

不動産会社によっては、残置物の処分を含めたサポートや、現況のまま買取可能な業者の紹介を行っている場合もあります。処分の前に専門家へ相談することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな売却につながります。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)