不動産投資では長期的なインカムゲイン(家賃収入)とキャピタルゲイン(売却益)の2通りの手段があります。

家賃収入を得ていくのが不動産投資の一般的なイメージですが、購入後に値上がりを見計らって、または購入時より高値ですぐに売却する、いわゆる転売のような手法をとる方もいます。

ただし転売という言葉にネガティブな印象を抱く人は多く、特に不動産のような高額資産を転売する行為に対して「違法なのでは?」という不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、不動産転売の法的な位置づけや違法性の有無をわかりやすく解説するとともに、利益を出すための具体的な方法や物件選びのコツ、注意点や失敗例についても詳しく紹介します。

【注記】後述の通り、宅建免許事業者以外が不動産を短期に売買(転売)することは法律で禁止されています。記事後半の「不動産転売のポイント」については、正規の宅建事業者に向けて有意義な情報を発信しており、弊社は個人・非正規業者の転売を一切推奨しません。

不動産転売は違法なのか?法律上の位置づけ

転売行為自体に違法性はない

不動産転売というと「買い占め」「投機」などのイメージから、違法行為と誤解されがちですが、実際には物件を購入して第三者に売却する行為そのものに違法性はありません。

あらゆる商品と同様、不動産も「安く買って高く売る」ことで利益を得る行為は経済活動の一環として認められています。

特に昭和後期から平成初期にかけてのバブル期には、不動産価格の急騰に便乗した過剰な転売行為が社会問題化し、「転売=違法」といった誤解が広まりました。

長年グレーな手法のイメージが付いている不動産の転売ですが、実際は明確に禁止されている訳ではありません。

宅建免許がない場合は法律違反と見なされる可能性がある

宅建免許を持っていない個人が不動産の転売を何度もおこなう場合、不動産を繰り返し売買する行為=無免許での不動産事業行為とみなされ、罰則対象となる可能性があります。

宅地建物取引業法 第二条 二

宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

引用:e-Gov 法令検索

違反とみなされた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があるため注意が必要です。

個人で転売を行う場合は、売却の頻度と目的を明確にする必要があります。

個人の不動産転売にかかる課税リスク

不動産を転売して利益を得る場合、法律上の違法性だけでなく、税金面でのリスクや課税の仕組みについても正確に理解しておく必要があります。

転売が問題ないとみなされる場合、通常の不動産売却と同様に下記の税金・費用が発生します。

- 仲介手数料

- 印紙税

- 抵当権抹消登記費用

- 譲渡所得税

- 土地測量費用

- 不用品の処分費用 など

一方で、内容によっては税務署によって事業所得や雑所得とみなされ、税務調査の対象になることもあります。

事業所得と判断されると税率が最大45%になる

不動産の転売が継続的かつ反復的に行われていると税務署に判断されると、譲渡所得ではなく事業所得として扱われる可能性があります。

事業所得と認定されると、売却による利益に対して累進課税が適用され、最大で45%(+住民税10%)の税率になることがあります。

また、青色申告や帳簿の整備が求められ、所得の証拠資料が不十分な場合には否認されるリスクもあります。

さらに、不動産業を無免許で行っていたと解釈される可能性が高まり、宅建業法違反とのダブルリスクになるおそれもあります。

事業性があると税務署に見なされやすいケースとは

税務署が転売だと問題視するかどうかは、収入の発生頻度や事業の体制、資金調達の状況などをもとに総合的に判断するため、違法か合法かの明確な線引きはありません。

ただ、まず警戒されやすいのが所有期間1年未満で不動産売買を複数回おこなっているケースです。

また、上記のような疑わしい売買があり、かつ利益が出ているのに確定申告をしていないケースは、そもそも申告義務を怠っているだけでなく、更なる違法なお金の動きを隠しているとみなされる可能性があります。

また、本人の収入状況と不動産取引が不自然に見える場合(例:サラリーマンで年収500万円の人が1億円の不動産を売却)は、資金の出どころや取引の真意について税務署のチェックが入る可能性があります。

不動産転売が昔ほど儲からなくなった理由

かつては「安く買って高く売る」ことが比較的容易だった不動産転売ですが、現在ではかつてのように大きな利益を出すのが難しくなってきています。

バブル期に見られたような短期での大幅な価格上昇は減少し、税制・取引コスト・市場動向など、複数の要因が絡み合って儲かりにくい構造になっているのが実情です。

理由1】短期所有時の税負担が大きい

不動産を購入してから5年以内に売却した場合、その利益には短期譲渡所得として課税されます。

短期譲渡所得の税率は非常に高く、所得税30.63%(復興特別所得税含む)+住民税9%、合計で約39.63%が課されます。

例えば、不動産の転売で500万円の利益が出たとしても、約200万円が税金として差し引かれることになり、実質的な手取り額は大幅に減少します。

なお、この所有期間は「売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうか」で判定されます。

売却のタイミングによっては、1日違いで課税区分が変わってしまうこともあるため、売却時期の調整には細心の注意が必要です。

理由2】節税控除が何度も使えない

3,000万円特別控除などはあくまで「居住用財産の譲渡」に対して一度きりの適用であり、転売目的の物件には原則として適用されません。

また、仮に自宅として住んでいた物件であっても、転売を繰り返すと「適用条件を満たしていない」と判断されるリスクがあります。

たとえば、移住してからすぐに売却したり、短期的に何度も控除を申請した場合には、税務署から不自然とみなされ、否認される可能性もあります。

不動産転売で失敗しやすい典型パターン

不動産転売は、うまくいけば短期間で利益を得られる投資手法ですが、知識不足や準備不足から失敗に陥るケースも少なくありません。

特に近年は市場の変化が激しく、過去の成功パターンがそのまま通用しない場面も増えています。

ここでは、実際に見られる失敗例をもとに、不動産転売における代表的な失敗パターンを紹介します。

パターン1】出口戦略を考えずに購入した

不動産転売で失敗する典型的なパターンの一つが、「とりあえず安く買えるから」と深く考えずに物件を購入してしまうケースです。

このような投資では、購入後に想定外の事態に直面し、売却のタイミングや手段を誤ることで結果的に損失を出してしまうリスクが高まります。

特に需要の低いエリアや築古物件は、仮に売れたのであれば高い利益率が見込めますが、そもそも需要が少なく、売れない可能性も高いです。

パターン2】想定外の出費で赤字になった

不動産転売においては、購入価格と売却価格の差だけを見て「利益が出る」と考えてしまいがちですが、実際にはさまざまなコストが発生します。

例えば、好立地の見た目がきれいな中古マンションが安値で売りに出されていたので、「高値をつけて転売すれば売れるかも」と思って購入したら雨漏りやシロアリなどの欠陥が見つかり、リフォームや修繕の追加費用などが高くついた上、条件が悪く売れなかったというケースもあります。

条件が一見良い物件は逆にリスクが大きい可能性もあるので、事前に検査や過去のリフォーム資料の提出を依頼するようにしましょう。

パターン3】無理に短期売買をおこなおうとして失敗

前述の通り、転売と見なされるような短期の売買は、本来は正規の不動産会社にだけ認められた事業です。

価格市場や社会情勢などの見極めも必要なので、素人が安易に真似しようとしても失敗する可能性が高いです。

法的なリスクが大きい上、個人が手を出しても失敗リスクが大きい手法だといえるでしょう。

売却で儲かる不動産の見極め方

不動産売却で成功するためには、法制度や税制の理解だけでなく、どんな不動産を選ぶかが最も重要な要素となります。

市場のニーズや物件の資産価値推移を正確に見極めることが、売却益を最大化するためのポイントとなります。

ここでは、数ある不動産の中から転売に適した物件を見極めるためのポイントを紹介します。

エリア需要の高さを重視する

どれだけ物件自体に魅力があっても、そのエリアに住みたい・使いたいというニーズがなければ、買い手がつかず、価格も伸びません。

逆に、多少築年数が古くてもエリアの需要が高ければ、短期間で高値売却が実現する可能性があります。

需要の高いエリアの見極め方としては、以下のような指標があります。

- 最寄り駅から徒歩10分以内

- 大型商業施設や病院、学校などの生活インフラが整っている

- 都市開発や再開発が予定されている地域

- 地価が緩やかに上昇傾向にある地域

また、単に「人気エリア」「住みたい街として有名」といった知識だけでなく、実際にどのような層のニーズがあるのかを把握しておくと、どんなマンションを購入すべきかが分かりやすいです。

転用の可能性があるものを選ぶ

不動産転売では、建物だけでなく土地自体に収益性があるかどうかも重要な判断基準となります。

特に、古家付き物件や空き地に近い状態の不動産を購入する場合、その土地が転売後にどのように活用できるかを見極めることが利益の鍵を握ります。

たとえば、駐車場経営・コインランドリー・トランクルーム・小規模賃貸アパートなど建物を解体・整備した上での土地活用が視野に入る場合、転売価格の引き上げや買い手の幅を広げることができます。

また、土地の立地条件が良ければ、建築条件付き土地として販売する、またはハウスメーカーと提携してセット販売することで、個人投資家やデベロッパーへの訴求力も高まります。

不動産転売で利益を出すための4つの方法

「不動産転売は儲からない」と言われる背景には、税金やコスト、需給の変化など多くの要因がありますが、正しい手法と戦略を取れば、安定的に利益を上げることも可能です。

特に初心者や個人投資家の場合でも、工夫次第で堅実に収益を得ることができます。

ここでは、不動産転売で利益を出すために実践されている4つの代表的な手法を紹介します。

法人化して転売(売買事業)を行う

不動産転売で継続的に利益を出したい場合は、法人化による運用を検討するのが有効です。

個人で複数回転売を行うと「宅建業」に該当する可能性があり、法的リスクが高まる一方、法人を設立し宅建業免許を取得すれば、正規の事業として合法的に転売活動を継続できます。

また、個人の短期譲渡所得にかかる税率(約40%)に比べ、法人の不動産売却で発生する法人税は通常23.2%程度に抑えられる上、経費として計上できる範囲も広がります。

ただし、法人設立は簡単ではなく、宅建業免許を取得するには専任の宅地建物取引士や事務所要件を満たす必要があり、時間やコスト・労力がかかってきます。

築古物件をリノベーションして転売する

築年数の古い物件は価格が安いため仕入れコストを抑えやすく、リフォームやリノベーションによって再生することで、付加価値を高めて売却益を狙う手法が広く用いられています。

より分かりやすく言えば、2,000万円~4,000万円台などで購入した物件に対してリノベーション工事を実施して、Webサイトなどを一新してブランディング強化を図り、より高値での売却を成功させる方法です。

ただし、この買取再販と呼ばれる手法は近年、大手の不動産会社からの参入も著しく、個人や小規模法人が入るのは難しい側面もあります。

※不動産買取再販事業者の2023年7月1日~2024年6月30日の実績を元にしています。(リフォーム産業新聞調べ)

| 順位 | 会社名 | 年間買取再販戸数 | マンション比率※ | 再販売上高(億円) | 仕入~成約平均期間 | 仕入戸数 | 登録免許番号 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1位 | 5535戸 | 5.5% | 876.4 | 189日 | 5378 | 国土交通大臣(7)第5475号 | |

| 2位 | 1885戸 | 100% | 362 | 150日 | 2013 | 国土交通大臣(2)第9073号 | |

| 3位 | 1634戸 | 30.2% | 374.8 | 199日 | 1630 | 国土交通大臣(3)第7920号 | |

| 4位 | 1428戸 | 100% | 561.5 | – | – | 国土交通大臣(8)第4139号 | |

| 5位 | 1270戸 | 100% | 481.5 | – | 1410 | 国土交通大臣(3)第8237号 | |

| 6位 | 1146戸 | 0.6% | 322.6 | 203日 | 947 | 国土交通大臣(5)第6392号 | |

| 7位 | 1022戸 | 2.0% | 268.9 | – | 1382 | 国土交通大臣(3)第8603号 | |

| 8位 | 1016戸 | 7.8% | 248.8 | – | 861 | 国土交通大臣(13)第2430号 | |

| 9位 | 964戸 | 100% | – | – | – | 国土交通大臣(3)第8026号 | |

| 10位 | 868戸 | 82.6% | 221 | – | 828 | 国土交通大臣(3)第7977号 |

※年間再販戸数のうち、マンションが占める割合

不動産を高く転売するベストタイミング

不動産転売で利益を最大化するには、売るタイミングを見極めることが非常に重要です。

市場の需給や税制、時期的な需要の動きに応じて売却タイミングを調整することで、同じ物件でも売却価格が大きく変わることがあります。

ここでは、不動産を高く転売しやすい代表的なタイミングを紹介します。

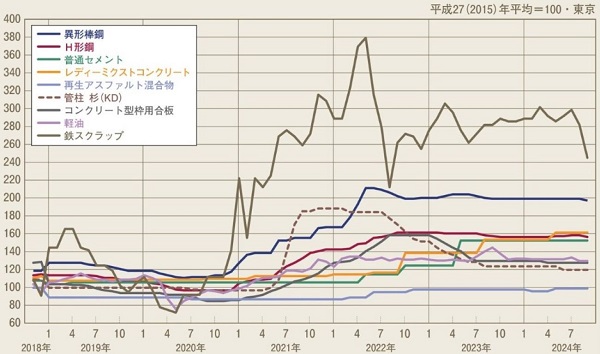

売り時1】建設需要・住宅相場の高騰期

建設需要が高まる時期は、新築住宅の価格が上昇し、それに連動して中古物件や土地の価格も上がりやすいタイミングです。

このような状況では、転売物件も市場全体の価格上昇に乗じて、高値で売却しやすくなります。

建設需要の高騰は、例えば以下のような要因で起こります。

- 再開発エリアの建設ラッシュ

- 公共インフラ整備(新駅や高速道路など)の進展

- 資材価格や人件費の上昇に伴う建築コストの上昇

特に近年はロシア・ウクライナ戦争によりロシアからの資材輸入が禁止されており、結果として供給不足が起こり、建築資材の価格高騰が起こっています。

このような建築資材の高騰は新築物件だけでなく、中古物件の価格にも影響します。

売り時2】ローン金利が下がったとき

住宅ローンの金利が下がる局面は、不動産市場が活性化しやすく、買い手が増加するタイミングです。

金利が低ければ同じ返済額でも借入可能額が増えるため、買主が購入できる物件のグレードや価格帯も上がり、結果的に売主にとって有利な条件での売却がしやすくなります。

たとえば、金利が1%下がると、35年ローンで数百万円単位の差が出るケースもあります。月々の支払負担が軽くなることで心理的なハードルが下がり、購入意欲が高まるのです。

売り時3】5年超所有で税率が下がるタイミング

不動産を売却して利益が出た場合、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得として扱われ、税率が大幅に軽減されます。

これは転売戦略において非常に大きな節税メリットであり、これをきっかけに売却のタイミングを計る重要な指標です。

具体的には、5年以下の場合(短期譲渡所得)は所得税30.63%、住民税9%で合計約39.63%の課税ですが、5年超になると所得税15.315%、住民税5%(合計約20.315%)に下がります。

同じ1,000万円の利益でも、税金は約196万円も違ってきます。

なお、この「5年超」とは、売却した年の1月1日時点で取得日から5年を超えているかどうかで判断されるため、売却日ではなく、所有期間の年の判定ルールに注意が必要です。

売り時4】新生活シーズンなど需要が増える時期

不動産の売買需要は、1年の中で2~3月、または9~11月に高まると言われます。

この時期は、就職・転勤・進学・結婚などのライフイベントが集中し、引っ越しや住宅購入を検討する人が増加しやすい傾向にあります。

逆に、1月と8月は需要が低くなりやすいと言われています。

| 年月 | 成約件数(件) |

|---|---|

| 2022年3月 | 3,405 |

| 2022年4月 | 3,094 |

| 2022年5月 | 2,877 |

| 2022年6月 | 3,003 |

| 2022年7月 | 3,104 |

| 2022年8月 | 2,346 |

| 2022年9月 | 2,990 |

| 2022年10月 | 3,072 |

| 2022年11月 | 2,797 |

| 2022年12月 | 2,835 |

| 2023年1月 | 2,581 |

| 2023年2月 | 3,240 |

実際に上記のデータを見ると明確な因果関係はないものの、該当の期間で件数への影響が出てきています。

需要の高いタイミングで売れば成約しやすい可能性がありますが、実際は地域ごとの慣習や気候によっても変わる可能性があります。また、現在はWeb上で物件を検索する人が増えているので昔ほど季節は影響しにくいともいわれます。

不動産売却を成功させるための実践的なコツ

不動産転売で利益を出すには、単に安く仕入れて高く売るという発想だけでは不十分です。

市場の動向に合わせた戦略設計や、売却までの工程をトータルでマネジメントする力が求められます。

とくに初心者や副業レベルで転売を考える場合には、個別のノウハウに加え、実践的な工夫も不可欠です。

ここでは、これから転売を始めたいと考えている方や、すでに何件か実践している方に向けて、不動産転売を成功に導くための4つの具体的なコツをご紹介します。

徹底した情報収集を行う

不動産転売の成功は、いかに早く・正確な情報を手に入れるかにかかっていると言っても過

言ではありません。物件の相場や売れ行き、リフォーム費用、法的規制、地域の開発計画など、事前に把握すべき情報は多岐にわたります。

まずは、レインズ(不動産業者専用の物件情報網)や国土交通省の土地総合情報システムなど、公的データを活用して過去の取引価格や成約事例を確認しましょう。

また、エリアごとの需要動向や賃貸利回りなどもチェックすることで、仕入れ時点での判断精度が高まります。

さらに、地場の不動産業者との関係構築も重要です。未公開物件の情報や売り急ぎの案件などは、ネットには出回らず、人脈経由でしか入手できないケースが多くあります。

信頼関係を築くことで、有利な情報が優先的に回ってくる可能性が高まります。

物件に付加価値を加える

不動産転売では単に「安く買って高く売る」だけでなく、物件に付加価値を加えることで売却価格を引き上げる工夫が重要になります。

代表的な手法としては、内装リフォーム、外壁塗装、水回り設備の刷新、収納スペースの拡充などがあります。

見た目や使い勝手を改善することで購入後すぐに住める状態に仕上げられるため、購入意欲が高まるポイントとなります。

さらに、インテリアコーディネートや家具付き販売、ホームステージング(モデルルームのように室内を演出する手法)なども近年では効果的な手段として注目されています。

所有期間中も収益を得る工夫をする

不動産転売では、購入から売却までの期間が空くことも珍しくありません。

その間、固定資産税やローン利息などのコストだけがかかり続けると、収支バランスが悪化してしまいます。そこで有効なのが、所有期間中に収益を得る仕組みを導入することです。

最も一般的なのは、物件を一時的に賃貸に出す方法です。特に築年数が比較的新しい物件や立地の良いエリアであれば、短期賃貸やマンスリーマンション、サブリースなど多様な形で収益化できます。

また、空き地であれば、コインパーキングやトランクルーム、資材置き場などとして活用することで売却までの期間に少しでも収益を確保できます。

これにより、保有中のキャッシュフローを改善し無理のない資金繰りが可能になります。

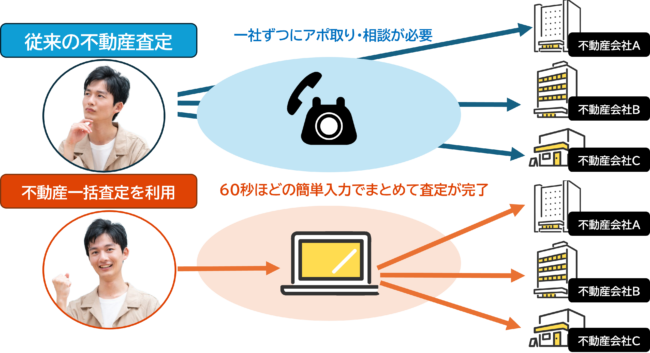

売却時は不動産一括査定サイトを活用する

不動産を高く売却するにはできるだけ多くの不動産会社に査定を依頼し、価格の比較や条件交渉を行うことが非常に重要です。

不動産一括査定サイトはネット上で複数社に一度に査定を依頼できるため、効率的に相場を把握し、最も高く売れる会社を選ぶことが可能になります。

転売利益を最大化したいなら、売却時に“比較しない”という選択は大きな機会損失になります。

少なくとも3〜5社は比較してから媒介契約を結ぶのが理想的です。

不動産転売に関するよくある質問

不動産転売に関心があっても、「法律的に問題ないのか?」「副業として始めてもいいのか?」といった素朴な疑問や不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

とくに初めて挑戦する方にとっては、情報が断片的になりやすく、具体的なイメージが持ちにくいのが実情です。

ここでは、不動産転売に関してよく寄せられる質問とその答えをまとめて紹介します。

副業として転売をしても問題ない?

ただし、注意すべき点は「副業の範囲」にとどまっているかどうかです。年に1件程度の売却であれば個人の資産運用の一環と見なされますが、反復・継続的に転売を行うと宅建業と見なされる恐れがあります。

宅建業に該当すると判断された場合、宅地建物取引業の免許を取得せずに行う転売は違法行為となる可能性があります。

また、税務署からは事業所得として課税され、申告内容によっては調査対象となることもあります。

会社員の副業として行う場合は、就業規則で副業が制限されていないかを事前に確認することも大切です。

何回までなら免許不要で合法?

回数ではなく、その行為が「業」として行われているかどうかが、宅地建物取引業法における違法性の判断基準になります。

この「業にあたるかどうか」は、以下のような複数の要素を総合的に判断して決まります。

- 不特定多数の相手に対して行っているか

- 反復・継続して行っているか

- 営利目的で仕入れ・売却を行っているか

- 他人のために取引の媒介や代理をしているか

たとえば、年に1回程度、自己所有の不動産を売却している程度であれば、通常は免許不要とされますが、年に複数件を仕入れて売却しているような場合は「宅建業」と判断される可能性が高くなります。

転売時の確定申告の方法は?

会社員であっても、不動産売却によって譲渡所得が発生した場合は確定申告を行わなければならず、申告を怠ると追徴課税の対象になる可能性があります。

申告に必要な主な書類は以下のとおりです。

- 譲渡所得の内訳書

- 売買契約書(購入・売却時)

- 取得費を証明する領収書や登記簿謄本

- 売却にかかった費用の明細(仲介手数料、登記費用など)

譲渡所得は「譲渡価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算され、そこに所有期間に応じた税率が適用されます。所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得となり、税率も異なります。

確定申告は原則として、売却した翌年の2月16日〜3月15日までに行う必要があります。

初心者におすすめの転売物件は?

いきなり収益性の高い再開発エリアや築古物件に手を出すよりも、まずは小規模でも堅実な取引を経験し、転売の流れや必要な手続きに慣れることを優先すべきです。

初心者におすすめの物件タイプは、次のようなものです。

- ワンルームマンション(駅近・築10年以内):価格が比較的安く、需要も安定しているため回転が早い

- 空室率が低いエリアの中古マンション:賃貸需要も高く、保有中に家賃収入を得ながら売却タイミングを計れる

- 土地付きの小型戸建て住宅:リフォームして実需層(住みたい層)に売却しやすい

また、再建築不可や借地権付き物件、極端な郊外の物件は、知識や経験がないと価格設定や出口戦略で失敗するリスクが高いため、避けたほうが無難です。

不動産転売は違法ではないが計画的な戦略が必要

不動産の転売は、正規の宅建事業者には法的にも税制上も明確に認められている取引手法です。

ただし、繰り返し転売を行う場合は宅建業法の規制を受ける可能性があり、税務上も事業所得として扱われるリスクがあるため、十分な注意と知識が必要です。

初心者であっても、情報収集を怠らず、リスクを分散しながら小規模から始めていくことで、安全性の高い投資手法として転売を活用することができます。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)

-首都圏中古マンション成約物件平均価格の推移.png)