配偶者や大家から「家を売るから出ていけ」と言われた場合、驚きや不安を感じることもあるでしょう。

しかし、その状況にどう対処するかは法的に守られた権利が関わっているため、しっかりと理解しておくことが重要です。

この記事では家を売ることが本当に可能なのか、出て行くべき法的根拠や確認すべきポイントについて解説します。

また、配偶者や大家から出て行けと言われた場合に住み続けられる期間や、売却を防ぐための予防策についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

- 「家を売るから出ていけ」と言われた場合、ほとんどの場合で出ていかなければいけない訳ではない(法的な拘束力がない)

- 「家を売るから出ていけ」と言われたら、まずは所有者や契約内容など確認する必要がある

家を売るから出ていけと言われたら出て行くべき法的根拠はあるのか

結論として「家を売るから出ていけ」と言われた場合でも、直ちに退去しなければならないとは限りません。

家が共有名義である場合は他の共有者の同意なしに売却は不可能であるほか、賃貸契約がある場合にも大家が一方的に契約を解除することはできず、正当な理由と法的手続きを経る必要があります。

また、夫婦間の家であれば婚姻関係による居住権が認められるケースもあり、配偶者が勝手に売却しても即座に退去を求められるわけではありません。

所有者が単独で家を売却できる場合でも、居住者に対して一定の通知期間を設ける義務があるのが一般的です。

賃貸借契約がなくても所有者は適切な期間を設けて退去を求める必要があり、「今日から出ていけ」というような突然の要求は法的に認められないことがほとんどです。

したがって、「家を売るから出ていけ」と言われた場合はすぐに従うのではなく、自分の居住権がどのように保護されているかを確認し、法的に適切な対応を取ることをおすすめします。

家を売るから出ていけと言われた時に確認すべき3つのポイント

家を売るから出ていけと言われた場合、すぐに従う必要があるのかどうかを判断するためにも以下の3つの点をしっかりと把握しましょう。

- 所有者は誰か?

- 契約内容は?

- 法的保護はあるか?

所有者は誰か?

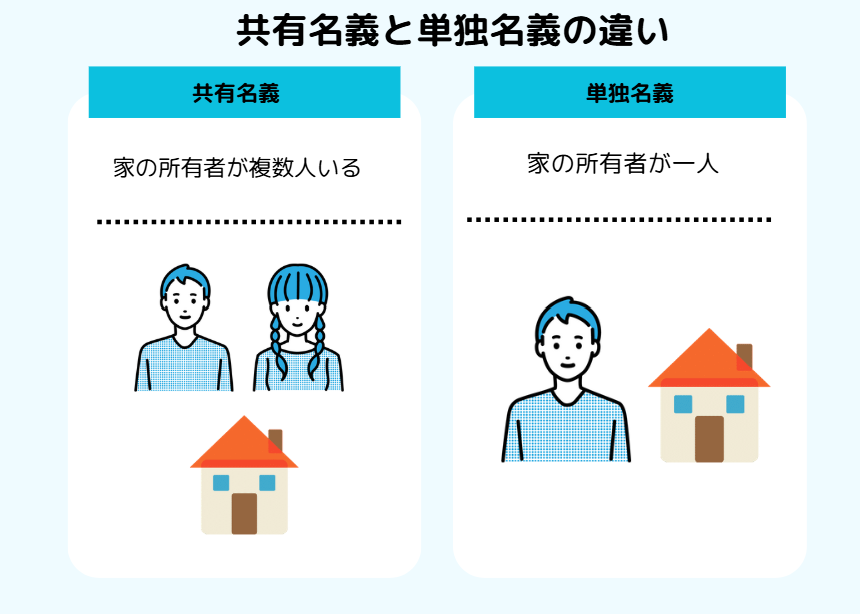

家の名義が誰のものかによって退去義務の有無や対処方法が大きく異なるため、登記簿で所有権を確認しましょう。

日本の不動産登記制度では所有者が正式に登録されており、法務局で登記簿謄本を取得すれば簡単に確認できます。

もし夫婦共有の名義であれば、一方が勝手に売却することはできません。

配偶者の単独名義であっても婚姻関係がある場合は「居住権」が認められる可能性があるほか、賃貸の場合は大家が所有者であっても正当な理由がない限り退去を求めることはできません。

契約内容は?

家に住んでいる権利がどのような契約に基づいているか、賃貸契約・夫婦間の取り決め・相続の有無などを確認しましょう。

契約内容によっては、所有者の意向だけでは退去を求めることができない場合があります。

特に、賃貸契約や婚姻関係のもとで居住している場合、法律上の保護を受けられる可能性があります。

法的保護はあるか?

日本の法律では、居住権や借地借家法、配偶者居住権(死別時)などにより、住んでいる人が一定の保護を受けることができます。

- 借地借家法:賃貸住宅に住んでいる場合、大家が契約を解除するためには正当な理由と一定期間前の通知が必要

- 配偶者居住権:配偶者が亡くなった場合でも、一定期間は住み続ける権利がある

- 強制退去の禁止: 所有者が勝手に鍵を交換したり、水道・電気を止めたりする行為は違法

法的な保護があるかどうかを専門家に相談しながら確認し、不当な要求には冷静に対処することが大切です。

出ていけと言われても住み続けられる期間

結論として出ていけと言われても住み続けられる期間は、状況や合意内容によって異なります。

一般的に最低でも30日以上の通知が必要とされることが多いですが、賃貸契約やその他の合意がある場合にはそれに従う必要があります。

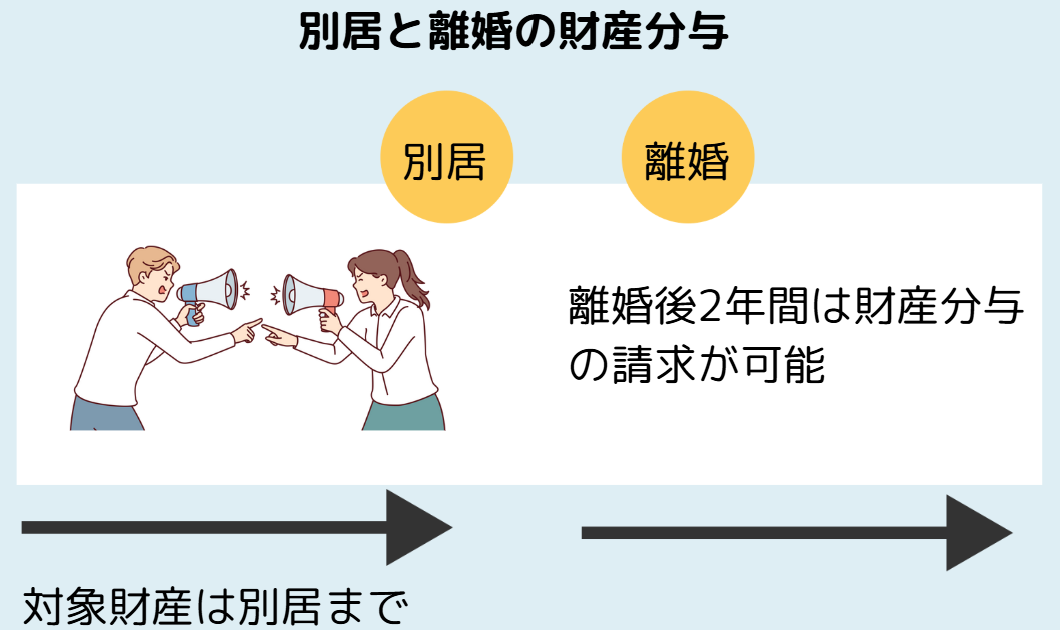

また、婚姻関係においても財産分与が決まるまでは配偶者が住み続けられる可能性が少なくありません。

別居中の配偶者から出ていけと言われた場合はどうなる?

夫婦関係が破綻し、別居中の配偶者から「家を売るから出ていけ」と言われた場合でも、すぐに退去しなければならないわけではありません。

特に婚姻中であれば、住む権利が一定程度保護されるケースがあります。

特に、名義人でない配偶者に子どもがいる場合や主婦(夫)であり家計を支えている状況であれば、家に住み続ける権利は通常確保される傾向にあります。

配偶者が勝手に売ることも可能

家の名義が一方の配偶者だけになっている場合、原則としてその名義人は自由に売却できます。

しかし、婚姻期間中に購入した家は「夫婦共有財産」とみなされることが多いため、もう一方の配偶者が異議を唱えることができる場合もあります。

また、住んでいる配偶者が「居住権」を主張することができるケースもあり、特に離婚が成立していない場合や子どもがいる場合には、裁判所が「配偶者の生活を守るため」として一定期間の居住を認めることがあります。

大家さんから出ていけと言われた場合はどうなる?

賃貸物件に住んでいる場合、大家さんから突然「家を売るから出て行ってほしい」と言われても、すぐに退去する義務はありません。

賃貸借契約には法律上の保護があり、正当な理由がない限り契約期間中に一方的な解約を求めることはできないためです。

賃貸借契約の内容を確認する:契約期間中であれば原則として退去する義務はない

賃貸借契約には契約期間や更新の条件、解約に関するルールが明記されています。

通常、期間の定めがある「普通借家契約」の場合、契約期間中に大家側の都合で一方的な解約はできず、契約満了時に退去を求める場合でも正当な事由が必要です。

正当な事由がない限り強制退去はできない

大家が賃貸契約の解除を求める場合、「正当な事由」が必要です。

正当な事由の例として、以下が挙げられます。

- 建物の老朽化が進み、居住が危険な状態にある

- 大家がその物件に住む必要がある(自分や家族の居住用)

- 借主が長期間家賃を滞納している

大家が退去を希望する場合は立ち退き料の支払いが一般的

正当な事由がなくても大家が強く退去を希望する場合は、立ち退き料・引っ越し料が支払われるのが一般的です。

立ち退き料に関しては、家賃の6ヵ月~12ヵ月分が支払われるのが一般的です。

ただし、高額な立ち退き料が大家から支払われる場合でも、実際に立ち退きをするかどうかに関しては居住者の合意が必要となります。

勝手に家を売却されないための予防策

ここでは、勝手に家を売却されないための予防策を紹介します。

- 共有名義を設定する

- 契約書に売却制限の条項を追加する

- 不動産処分禁止の仮処分を申し立てる

- 登記簿へ注記する

共有名義を設定する

家の売却には名義人の同意が必要であり、共有名義にすれば他の共有者の同意がなければ売却ができなくなるため、不正な売却を防げます。

例えば、夫婦で家を購入する際に夫(妻)の単独名義ではなく夫婦の共有名義にすることで、どちらか一方が勝手に売却することを防ぐことが可能です。

契約書に売却制限の条項を追加する

売買契約書に「第三者に売却する場合は、共有者または指定した者の同意が必要」といった条項を加えることで、勝手な売却を制限できます。

不動産処分禁止の仮処分を申し立てる

裁判所に申し立てを行い、不動産の勝手な処分を禁止する仮処分を設定することで売却リスクを回避できます。

登記簿へ注記する

登記簿とは不動産の権利関係を記録する公的な書類であり、売却制限の情報を記載することで第三者が売却を試みた際に制限の存在を認識し、慎重に対応するよう促すことができます。

勝手に家を売られても、離婚時の財産分与で売却代金を取り戻せる

婚姻中に取得した家は財産分与の対象となるため、たとえ配偶者が一方的に住んでいる家を売ったとしても、売却代金の半分を取り戻すことが可能です。

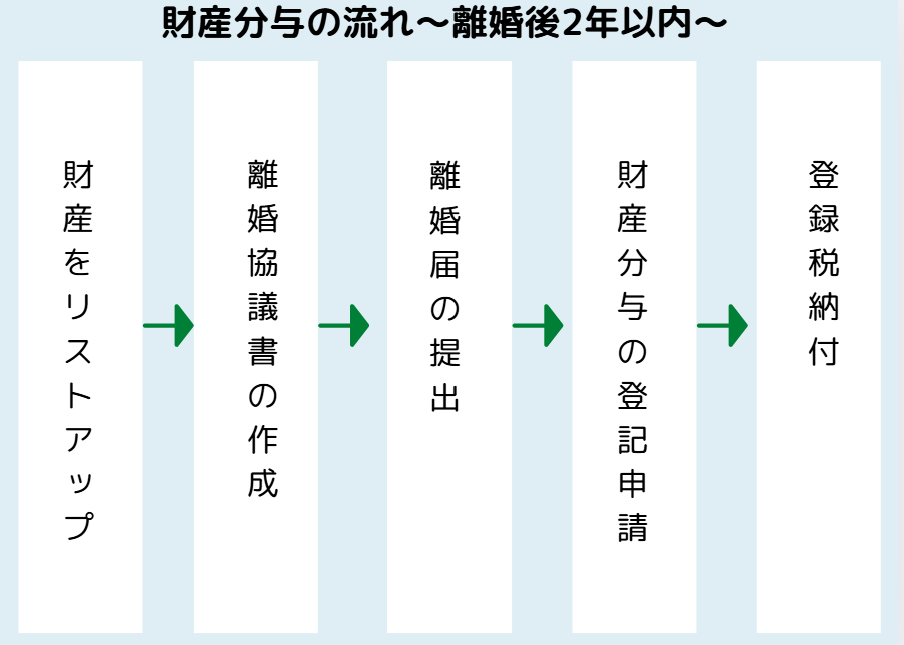

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を公正に分ける手続きをいいます。

分け方については具体的なケースにより異なりますが、家庭裁判所では多くの場合、夫婦が半分ずつ分けるように決定されることが一般的です。

財産分与の対象となるのは婚姻期間中に夫婦の協力で得た財産であり、たとえ家の名義が夫または妻のどちらか一方であっても、それが夫婦の協力によって形成されたものであれば分与対象となります。

重要なのは「夫婦の協力で築かれたものかどうか」という点です。

家に住み続けることはできませんが、その売却代金を元に新しい生活を始めることは十分に可能でしょう。

財産分与の注意点

財産分与は、離婚時に夫婦の共有財産を公平に分けるための重要な手続きです。

家が関係する場合は特に慎重に進める必要があり、売却が進んでしまうと取り返しがつかなくなるため、事前の対策が必要です。

ここでは、以下の注意点を紹介します。

- 売却された家は取り戻せない

- 売却される前に財産分与しておく

- 配偶者名義の家にローン残債がある場合は金融機関へ相談する

売却された家は取り戻せない

家の所有権が新しい買主に移ると元の所有者や配偶者が法的に介入することが難しくなるため、一度売却されてしまった家は基本的に取り戻すことができません。

また、「出ていけ」と言われていなくても所有者である配偶者が住宅ローンを延滞すると、金融機関によって競売にかけられ、意図せず売却される可能性があります。

このようなトラブルを避けるために、以下のような対策を検討しましょう。

- 売却を防ぐための書面を作成:「無断で譲渡した場合は違約金を支払う」といった合意内容を書面化し、法的効力を持たせる

- 元配偶者と賃貸借契約を結ぶ:売却されても賃貸契約を結ぶことで、有償で住み続ける権利を確保する

- 住宅ローンの借り換えを検討する:住宅ローンをもう一方の配偶者名義で借り換え単独名義とすることで、予期しない売却リスクを低減する

売却される前に財産分与しておく

財産分与の前に家が売却されてしまうと分与の対象となる資産が失われ、適切な分配ができなくなります。

そのため、事前に財産分与を請求し、所有権(共有持分)を確保することが重要です。

共有持分があれば配偶者による無断売却を防ぐことができ、仮に住宅ローンを延滞し競売に至った場合でも住み続けられる可能性があります。

財産分与の方法は夫婦の協議によって自由に決めることが可能であり、具体的には以下のような方法が挙げられます。

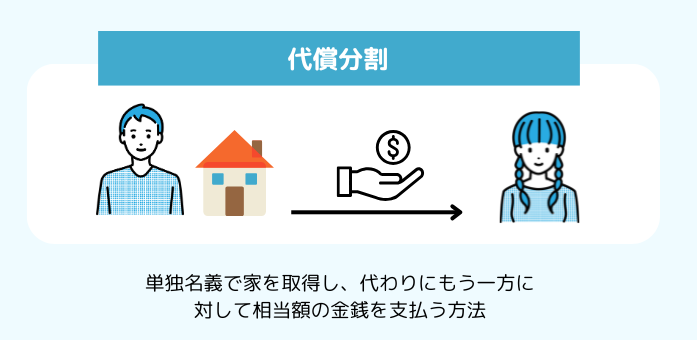

| 代償分割 | 家に住み続けたい人が、もう一方の持分を買い取る |

|---|---|

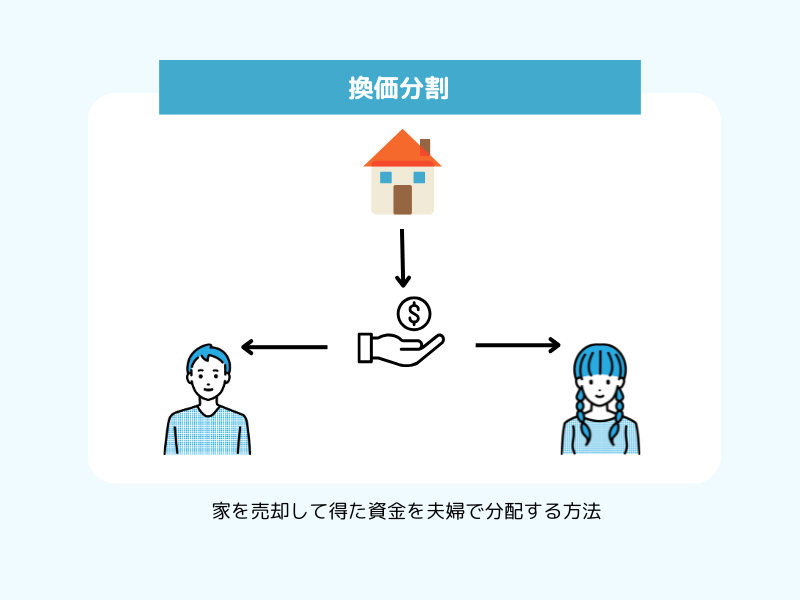

| 換価分割 | 家を売却し、売却金から諸費用を引いた残額を分け合う |

| 使用貸借権の設定 | 家賃なしで引き続き住む権利を得る |

| 賃借権の設定 | 家賃を支払いながら引き続き住む |

| 共有 | 共有名義として登記し、住む人が相手に賃料相当額を支払う |

ただし、方法によっては住宅ローンを借りた金融機関の承諾が必要になる場合があります。

配偶者名義の家にローン残債がある場合は金融機関へ相談する

ローンが残っている家は金融機関の承認なしに勝手に売却したり、名義変更したりできないため、金融機関と相談することが不可欠です。

例えば夫名義の家に住宅ローンが残っている場合、離婚後にどちらが返済を続けるのか、売却してローンを完済するのかを明確にする必要があります。

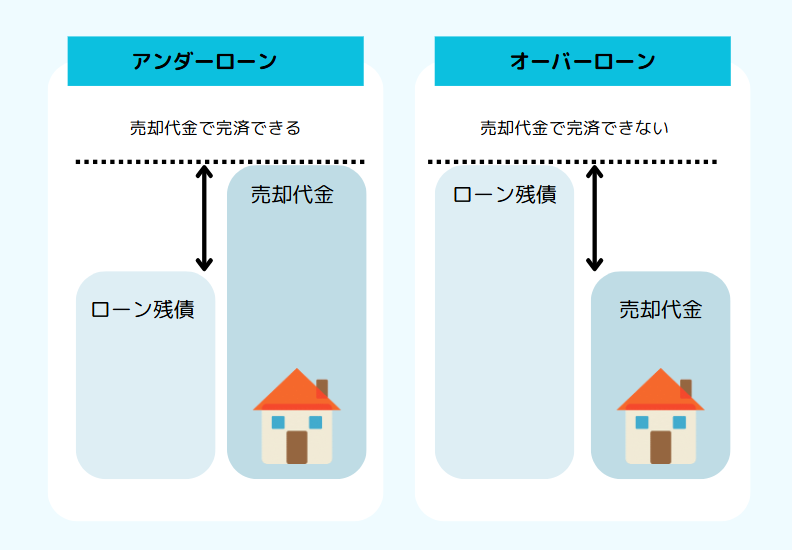

場合によっては売却代金がローン残高を下回る「オーバーローン」の状況になることもあり、その場合は金融機関と交渉しながら適切な手続きを進めることが欠かせません。

財産分与をスムーズに進めるためにもローンの状況を把握し、適切な手続きを取ることが大切です。

離婚時に家を円満に処分・処理する方法

家は高額な資産であり、夫婦のどちらかが住み続けるのか、それとも売却して現金化するのかによって手続きや税金の負担も変わってきます。

ここでは、家を円満に分けるための主な方法として以下の3つを紹介します。

- 代償分割

- 換価分割

- 共有持分の売却

代償分割をおこなう

代償分割とは一方の配偶者が家を取得し、その代わりにもう一方に対して相当額の金銭を支払う方法です。

家を手放さずに済み、子どもがいる場合は住環境を維持しやすいというメリットがあります。

例えば家の評価額が4,000万円で住宅ローンの残債が1,000万円ある場合、純資産額は3,000万円です。

財産分与を1:1で行うのなら、家を取得する側が1,500万円をもう一方に支払うことで公平な分割が実現します。

支払いが難しい場合は分割払いにするか、他の財産(預貯金や退職金など)と相殺する方法もあります。

代償分割は家を残したい場合に有効な方法ですが資金調達の負担が大きいため、事前に支払い能力をしっかり検討することが重要です。

換価分割をおこなう

換価分割とは家を売却して得た資金を夫婦で分配する方法であり、現金化して公平に分けられるため、トラブルを最小限に抑えられます。

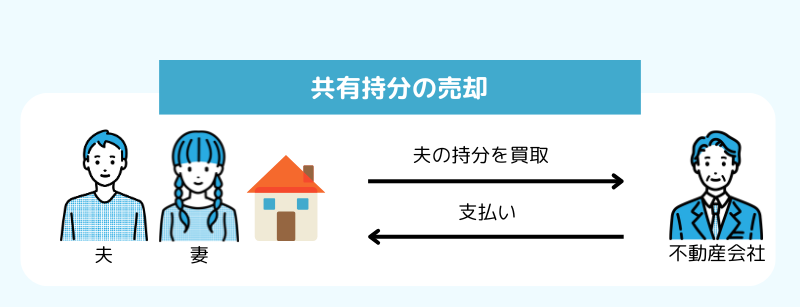

話し合いがまとまらない場合は共有持分の売却も選択肢

夫婦共有名義の家を売却するには原則として両者の同意が必要ですが、「一方は売却したいが、もう一方は住み続けたい」と意見が分かれ、話し合いがまとまらないケースもあります。

このような場合は共有名義の一部を売却し、自分の持分のみを手放すことで、スムーズに共有関係を解消することが可能です。

ただし、一般の方にとって共有持分のみを購入しても他の共有者の同意なしに建て替えや増改築、賃貸利用などの管理ができないため、買主を見つけるのは難しくなります。

したがって、共有持分の買取を専門に扱う不動産会社に依頼することで確実に売却することが可能になります。

なお、共有持分の売却は迅速に共有状態を解消したい場合に有効な手段ですが、買取価格は市場価格の約半分になることが多いため、慎重に検討することが求められます。

家を売るから出ていけと言われたら法的な根拠を確認する

配偶者や大家から「家を売るから出ていけ」と言われた場合、まずは法的な根拠を確認し、冷静に対応することが重要です。

家の所有者や契約内容、法的保護の有無を確認し、自分の権利を理解しましょう。

特に、家が勝手に売却されないようにするためには「共有名義にする」「契約書に特別な条項を追加する」「不動産処分禁止の仮処分を申し立てる」などの対策が有効です。

また、困ったときには法的手段や専門家に相談することも欠かせません。

状況に応じて適切な対応を取ることが、最良の結果を導くためのカギとなります。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)