家を売る理由は、所有者によって大きく異なります。

- 転勤や住み替えなどで地元を離れなければならないため

- 離婚をきっかけに家を現金化して財産分与するため

- 親族から家を相続したが、管理が難しいため

また売却を考えている方の中には、近隣住人に売却のことを知られたくないなど、個人的な事情を抱えている方もいます。

しかし、いかなる理由や事情があっても、家の売却を考えている方の中には、高値で売りたいや早く売りたいといった目的も絡んでいます。

これらを踏まえて売却を行うなら、家を売りに出すタイミングも考えていく必要があります。

今回は、家を売る際のタイミングの見極め方や、注意点を詳しく解説していきます。

- 戸建の売却価格は2026年までも高額で推移しており、売るタイミングとしては良い

- 一般的に家を売るタイミングの判断基準は、築年数や経済情勢の変化、周辺環境の変化、2~3月など人の流入が多い時期かなどが一般的

- 売り時を待ち続けることで築年数が経過してしまったり、逆に売り時に合わせることで早めに手放すことになってしまったりすることがあるので注意が必要

- 上記を踏まえて、戸建の場合は、住まいとしての機能を活用し尽くしたか、もう戸建を活用する予定はないかといった点も売り時の見極めでは重要

【2026年1月】戸建ての家を売るタイミングとして今は最適?価格推移を分析

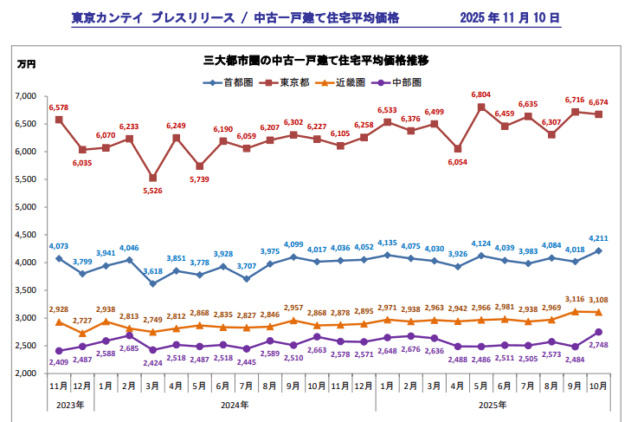

前提として、2014年頃から不動産価格は上向き推移を続けており、特にマンション価格などはバブル期と比較しても価格が高いエリアが出ているほど高騰を見せています。

価格上昇の傾向は中古戸建住宅も同様ですが、2022年頃からは比較的横ばいでの推移を見せています。

| 首都圏 | 東京都 | 近畿圏 | 中部圏 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 価格(万円) | 前月比 | 価格(万円) | 前月比 | 価格(万円) | 前月比 | 価格(万円) | 前月比 | |

| 2023年11月 | 4,073 | +2.08% | 6,578 | -0.66% | 2,928 | +2.81% | 2,409 | -6.15% |

| 2023年12月 | 3,799 | -6.73% | 6,035 | -8.25% | 2,727 | -6.86% | 2,487 | +3.24% |

| 2024年1月 | 3,941 | +3.74% | 6,070 | +0.58% | 2,938 | +7.74% | 2,588 | +4.06% |

| 2024年2月 | 4,046 | +2.66% | 6,233 | +2.69% | 2,813 | -4.25% | 2,685 | +3.75% |

| 2024年3月 | 3,618 | -10.58% | 5,526 | -11.34% | 2,749 | -2.28% | 2,424 | -9.73% |

| 2024年4月 | 3,851 | +6.44% | 6,249 | +13.08% | 2,812 | +2.29% | 2,518 | +3.88% |

| 2024年5月 | 3,778 | -1.90% | 5,739 | -8.16% | 2,868 | +1.99% | 2,487 | -1.23% |

| 2024年6月 | 3,928 | +3.97% | 6,190 | +7.86% | 2,835 | -1.15% | 2,518 | +1.25% |

| 2024年7月 | 3,707 | -5.63% | 6,059 | -2.12% | 2,827 | -0.28% | 2,445 | -2.90% |

| 2024年8月 | 3,975 | +7.23% | 6,207 | +2.44% | 2,846 | +0.67% | 2,589 | +5.89% |

| 2024年9月 | 4,099 | +3.12% | 6,302 | +1.53% | 2,957 | +3.90% | 2,510 | -3.05% |

| 2024年10月 | 4,017 | -2.00% | 6,227 | -1.19% | 2,868 | -3.01% | 2,663 | +6.10% |

| 2024年11月 | 4,036 | +0.47% | 6,105 | -1.96% | 2,878 | +0.35% | 2,578 | -3.19% |

| 2024年12月 | 4,052 | +0.40% | 6,258 | +2.51% | 2,895 | +0.59% | 2,571 | -0.27% |

| 2025年1月 | 4,135 | +2.05% | 6,533 | +4.39% | 2,971 | +2.63% | 2,648 | +2.99% |

| 2025年2月 | 4,075 | -1.45% | 6,376 | -2.40% | 2,938 | -1.11% | 2,676 | +1.06% |

| 2025年3月 | 4,030 | -1.10% | 6,499 | +1.93% | 2,963 | +0.85% | 2,636 | -1.49% |

| 2025年4月 | 3,926 | -2.58% | 6,054 | -6.85% | 2,942 | -0.71% | 2,488 | -5.61% |

| 2025年5月 | 4,124 | +5.04% | 6,804 | +12.39% | 2,966 | +0.82% | 2,486 | -0.08% |

| 2025年6月 | 4,039 | -2.06% | 6,459 | -5.07% | 2,981 | +0.51% | 2,511 | +1.01% |

| 2025年7月 | 3,983 | -1.39% | 6,635 | +2.73% | 2,938 | -1.44% | 2,505 | -0.24% |

| 2025年8月 | 4,084 | +2.54% | 6,307 | -4.94% | 2,969 | +1.06% | 2,573 | +2.71% |

| 2025年9月 | 4,018 | -1.62% | 6,716 | +6.49% | 3,116 | +4.95% | 2,484 | -3.46% |

| 2025年10月 | 4,211 | +4.80% | 6,674 | -0.63% | 3,108 | -0.26% | 2,748 | +10.63% |

上記データにもある通り、2023年~2025年は中古住宅の価格に大きな変化はありませんが、じわじわと高騰を見せており、2026年以降も直近10年間での年間平均価格の最高値を更新する可能性が十分あります。(2026年1月時点)

中古戸建住宅の価格が高騰している理由

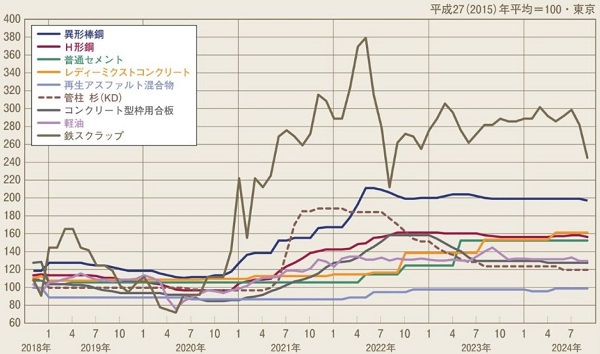

中古戸建住宅の価格が高騰している理由として、最も大きな要因と言われるのが、戸建住宅の建設に必要な資材などの値上がりです。

建築資材が値上がりしているので、新築住宅の価格はどうしても上昇していきます。

中古住宅も、全体的な価格上昇の影響を受けたり、リノベーションに必要な資材の輸入コストや人件費の値上がりなどの影響を受けています。

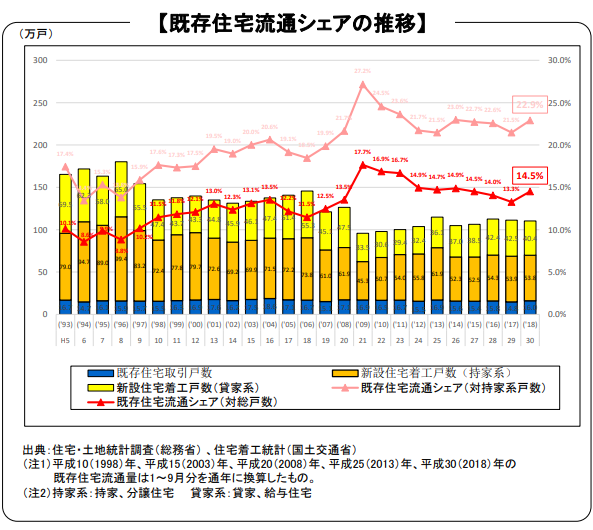

また、中古戸建住宅の売買件数そのものが増えており、市場が活性化されているのも理由の一つです。

これらの影響は今後も続くとされており、中古住宅の上昇基調は継続されると考えられます。

価格高騰の一方で中古戸建の購入需要は下がる可能性がある

上記のように価格は上向き推移となる一方で、下記などの変化によって購入負担が増えて、需要が下がる可能性があります。

- 住宅ローン控除(住宅ローン減税)が2026年に終了する場合の購入負担の増加

- 日銀のマイナス金利政策の解除による住宅ローン金利の増加

特に住宅ローン金利に関しては、2024年3月にマイナス金利解除の発表があってから2025年に入って本格的に業界全体での金利上昇がみられており、単純な買主側の費用負担が増加しています。

こうした点を踏まえると2025年を皮切りに購入需要が下がり、2026年は成約が得にくい状況になる可能性も考えられます。

このようなリスクを前提に考えるのであれば、早めに売却した方が良いとも考えることができます。

家を売るタイミングの考え方

ほとんどの方はライフプランの変化・金銭的問題をきっかけに売却している

中古住宅の価格は、築年数の経過や周辺環境の変化などに影響されます。特に築年数の経過による価格への影響は大きく、年数を経るこごとに価格は下がってしまうのが一般的です。

しかし、居住用戸建住宅は一般的に住家として長年利用することを前提としているので、価格が下がる前に売却すると決めている方はほとんどいません。

多くの方が離婚や住み替え、相続などがきっかけで売りに出したり、またはローンの滞納が続いて仕方なく売却しています。

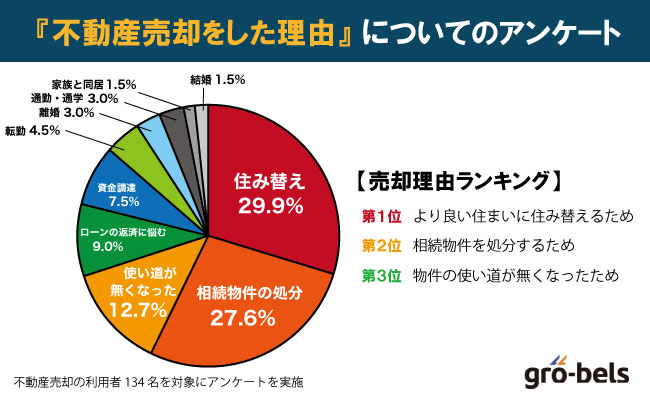

株式会社グローベルスが実際に不動産売却をした134名を対象に実施した独自アンケートによると「住み替え」「相続物件の処分」「使い道を失う」「ローン返済に悩む」という理由で売却する傾向が強いとわかりました。

| より良い住まいに住み替えるため | 40名(29.9%) |

|---|---|

| 相続物件を処分するため | 37名(27.6%) |

| 物件の使い道が無くなったため | 17名(12.7%) |

| ローンの返済が困難なため | 12名(9.0%) |

| 資金調達のため | 10名(7.5%) |

| 転勤のため | 6名(4.5%) |

| 離婚したため | 4名(3.0%) |

| 通勤・通学のため | 4名(3.0%) |

| 家族と同居するため | 2名(1.5%) |

| 結婚したため | 2名(1.5%) |

仕事やプライベートでのライフスタイルが変化したため、住み替えが必要になる人や、両親等が亡くなったことで物件を相続し、そのまま処分するために売却を考える人が多いとわかります。

不動産投資の場合は売り時の判断は非常に重要となりますが、居住用戸建の場合は、売り時を意識して売り出されるケースは少ないです。

売れるタイミングを知ることで判断がしやすくなる

前提として居住用戸建は快適に住むことを目的に購入するものですから、快適な生活を数十年続けられたのであれば、価格がその分下がったとしても、持ち主が損しているとは一概には言えません。

ただし、ライフプランを考える際に、家の売り時も考慮することは重要になります。

戸建住宅の購入は大きな出費であり、その後もローンの支払いなどの固定費の支払いに悩むことも多いです。

その際に売り時を知っておくと、「いざという時はこのタイミングで売れば問題ない」と考えることができます。

家を売るタイミングを見極める基準【7項目】

所有する家を売却するとなれば、高値で取引したいと考える方が多いです。

しかし、家の価値は常に一定ではなく、その時の経済状況や金融政策、物件の状態等様々な要素が複雑に絡み合って物件の価値が決定します。

もっとも、家を高値で売却するとなれば、以下の視点を総合的に見定めることで家を高値で売るベストなタイミングが導き出せます。

- 季節

- 物件の築年数

- 税金

- ローン金利の変化

- 経済状況や社会情勢などの変化

- 周辺環境の変化

- ライフスタイルの変化

ここからは、上記で挙げた6つの視点について解説して行きます。

Point1】季節

家を売る最適なタイミングの一つに、季節があります。

不動産の売買市場は季節によって波があり、特に春と秋は引越しの多い時期であるため需要が高まります。具体的には、転勤が多い2月~3月と9月~11月は取引が活発になり、逆に1月と8月は取引が少なくなる傾向があると言われています。

| 年月 | 成約件数(件) | 平均価格(万円) |

|---|---|---|

| 2024年9月 | 1,307 | 4,412 |

| 2024年10月 | 1,149 | 4,190 |

| 2024年11月 | 1,260 | 4,309 |

| 2024年12月 | 1,191 | 4,435 |

| 2025年1月 | 1,958 | 4,213 |

| 2025年2月 | 2,878 | 4,238 |

| 2025年3月 | 3,329 | 4,356 |

| 2025年4月 | 2,678 | 4,252 |

| 2025年5月 | 2,860 | 4,329 |

| 2025年6月 | 2,975 | 4,316 |

| 2025年7月 | 2,740 | 4,328 |

| 2025年8月 | 2,693 | 4,319 |

上記は首都圏での戸建住宅(新築・中古含む)の月別成約件数・平均成約価格になります。

近年は不動産情報サイトの普及などで売り出し物件をオールシーズン確認できる状況にあるため月ごとの大きな差は生まれにくくなっていますが、件数にはある程度の関連性があることが分かります。

Point2】築年数

物件の築年数も売却タイミングの重要なポイントです。

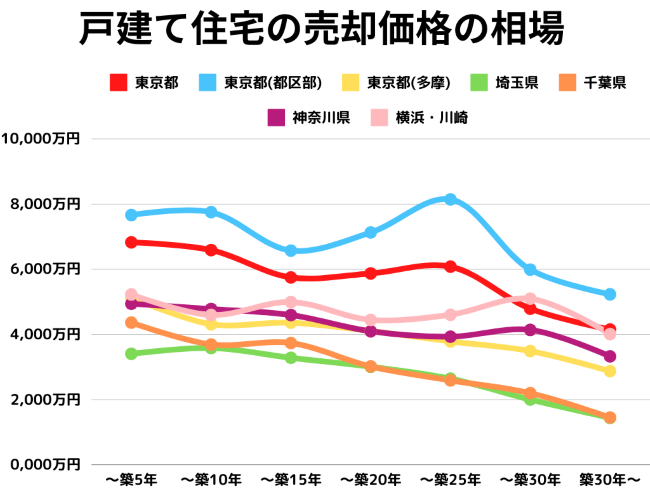

一般的に、新築後10年を過ぎると物件価格は下がり始め、築20年を超えると価格が大幅に落ちる傾向があります。

木造住宅の法定耐用年数は22年とされており、築22年を過ぎた後は緩やかに下落推移を続けていきます。

| 築年数 | 東京都 | 東京都 (都区部) |

東京都 (多摩) |

埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 | 横浜・川崎 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ~築5年 | 6,828万円 | 7,665万円 | 5,133万円 | 3,407万円 | 4,363万円 | 4,943万円 | 5,226万円 |

| ~築10年 | 6,590万円 | 7,753万円 | 4,314万円 | 3,584万円 | 3,691万円 | 4,781万円 | 4,599万円 |

| ~築15年 | 5,751万円 | 6,574万円 | 4,361万円 | 3,283万円 | 3,737万円 | 4,597万円 | 4,996万円 |

| ~築20年 | 5,874万円 | 7,130万円 | 4,108万円 | 3,009万円 | 3,018万円 | 4,098万円 | 4,449万円 |

| ~築25年 | 6,081万円 | 8,146万円 | 3,787万円 | 2,644万円 | 2,591万円 | 3,932万円 | 4,604万円 |

| ~築30年 | 4,791万円 | 5,991万円 | 3,491万円 | 2,001万円 | 2,200万円 | 4,140万円 | 5,098万円 |

| 築30年~ | 4,151万円 | 5,231万円 | 2,874万円 | 1,439万円 | 1,451万円 | 3,328万円 | 4,011万円 |

出典:レインズ: 首都圏中古マンション・中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2024年4~6月】

上記は実際の中古住宅の築年数別の平均成約価格となります。戸建全体の価格が築22年以降に0となっている訳ではありませんが、築年数が経過するごとに、全てのエリアで大幅に価格が下がっています。

Point3】税金(税制優遇)

家を所有してから何年目に売却したかによって、受けられる税制の優遇が変わるケースがあります。

居住用の戸建住宅の場合、知っておきたい税制優遇は下記の2つです。

- 譲渡所得税の軽減税率

- 取得費加算の特例

- 相続空き家の3,000万円特別控除

それぞれの内容をまとめると、以下のようになります。

| 税制優遇 | 期間・期限 | 内容 |

|---|---|---|

| 譲渡所得税の軽減税率 | 家を取得してから5年・10年以降に売却 | 5年を超えた時に税率が半減し、10年以降はより税率が低くなる |

| 取得費加算の特例 | 相続開始か3年10ヵ月以内に売却 | 家の取得費にかかった相続税を取得費として加算できる |

| 相続空き家の3,000万円特別控除 | 相続開始から3年を経過する日までに売却 | 譲渡所得が最大3,000万円控除される |

相続物件を売却するのであれば、上記のことも踏まえて、3年以内に売却するのが理想的です。

ただ、譲渡所得税の軽減税率については、利用するために売却を後ろ倒しにすべきかと言われると、微妙なところです。

| 不動産の所有期間 | 適用範囲 | 所得税※ | 住民税 |

|---|---|---|---|

| 5年未満 | 譲渡所得全額 | 30.63% | 9% |

| 5年以上 | 譲渡所得全額 | 15.315% | 5% |

| 10年超 | 6,000万円以下部分 | 10.21% | 4% |

| 6,000万円超部分 | 15.315% | 5% |

※所得税に復興特別所得税2.1%を上乗せ

前提として、こちらの税金は売却益が出た場合に発生するものであり、発生するケース自体が多くありません。また、前述の通り築年数の経過によって戸建住宅は価値を大きく下げるため、売却することが決まっているなら売り出し時期を後ろ倒しにするのは得策ではありません。

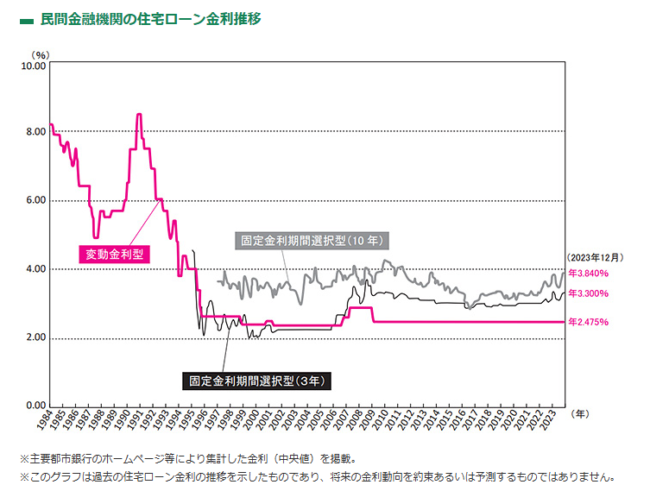

Point4】住宅ローン金利の変化

住宅ローン金利が低水準だと家が買いやすくなるため購買層が増えて、売れやすくもなります。

また、住み替えの場合も、住宅ローンが低金利の時期に今の物件を売却して新居を購入すれば、適用金利を安く抑えることができてお得です。

近年は日銀のマイナス金利政策の影響で歴史的な低金利が続いてきましたが、2024年3月に日銀がマイナス金利政策の解除を発表して以降、金利が上昇基調に転じる兆しも見せています。

三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行の大手5行は日銀の追加利上げに伴い短期プライムレート(短プラ)を9月に0.15%上げた。

住宅ローンの基準金利は短プラに連動して設定しており、11月から0.15%高い2.625%にする。基準金利の引き上げは17年ぶりとなる。

ただ、新規で借り入れる人に適用する「優遇金利」では各行で戦略がわかれた。

三菱UFJ銀は基準金利が上がる分を優遇幅で抑える形で、最優遇金利を0.345%に据え置いた。最優遇金利は各行の住宅ローン商品の看板となるもので、競争力のある金利を提供し、新規顧客の獲得につなげる狙いがある。

住宅ローン変動金利、大手銀上げ 「優遇」は競争激しく

日本経済新聞Web版 2024年9月30日 19:28

Point5】経済状況や社会情勢などの変化

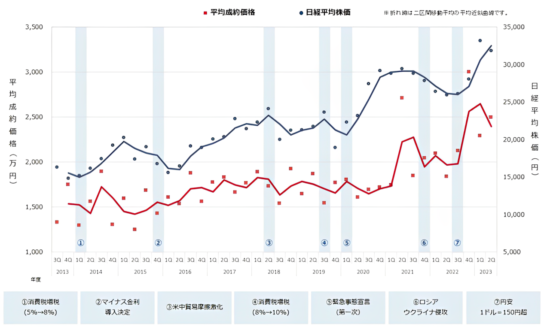

景気の変化や世の中で起こった大きな出来事が、中古戸建の価格に影響することも少なからずあります。

三井のリハウス「ご所有不動産周辺のマーケット動向」

三井のリハウス「ご所有不動産周辺のマーケット動向」上記はとあるエリアの中古戸建の平均成約価格の推移をまとめたものです。

グラフにも記載がある通り、下記のような社会の大きな出来事があるタイミングで価格が変化していることが分かります。

- 消費税増税(5%→8%):2014年1Q

- マイナス金利導入決定:2015年4Q

- 米中貿易摩擦激化:2018年2Q

- 消費税増税(8%~10%):2019年3Q

- 緊急事態宣言(第一次):2020年1Q

- ロシアのウクライナ侵攻:2021年4Q

- 円安 1ドル=150円超:2022年3Q

Point6】周辺環境の変化

家を売るべきタイミングとしては、周辺環境が変化した時もあてはまります。

例えば、周辺に商業施設や生活利便施設(スーパー、ドラッグストアなど)が出来れば、そのエリアの需要は高まります。逆にこうした施設や学校や大企業など、人が住む要因となるものが撤退すれば、エリアの需要は大きく下がります。

売り時として考えれば、周辺エリアが栄えてきたタイミングで、不要な築古住宅を売却すれば、買い手が集まって相場以上で売れる可能性が高まります。

また、施設の撤退などで需要が下がり始めたタイミングでも、早めに売ることで損を最小限に防ぐということも考えられます。

Point7】ライフスタイルの変化

株式会社グローベルスが実施したアンケート調査では、不動産売却の動機としては、より良い住まいへの住み替えが最も多いことが分かっています。

住み替えたいと思う理由は人によって様々ですが、子供の成長や独立などの家族構成の変化などが主な理由として挙げられます。

住み替えでは、先に今の住まいを売却して、代金を新居の購入資金とするのが一般的です。

築年数から見た家売却のタイミング

家を売る絶好のタイミングは、築10年~20年の間と言われています。

実際の中古住宅市場をみても、この築年数の物件が最も多く売り出されており、人気も高くなっています。

戸建て物件は築20年を過ぎると価値がほぼ0になってしまうと言われているので、年数がかさまないうちになるべく早く売ってしまいましょう。

築3年以内の家を売却するタイミング

離婚などで新築後すぐに家がいらなくなった場合も、築5年までは賃貸に住み替えずに住み続けたほうがお得です。

なぜなら新築後3年間は固定資産税がかなり安くなっているからです。

放置しておいてもコストがあまりかからないので、たまに泊まるだけだとしても家を取っておき、3年を過ぎたら売り払うのがお得です。

築15年以内の家を売却するタイミング

築15年以内の家は中古物件市場の中ではある程度築浅ではありますが、購入時と比較するとところどころ劣化も見られる状態かと思います。

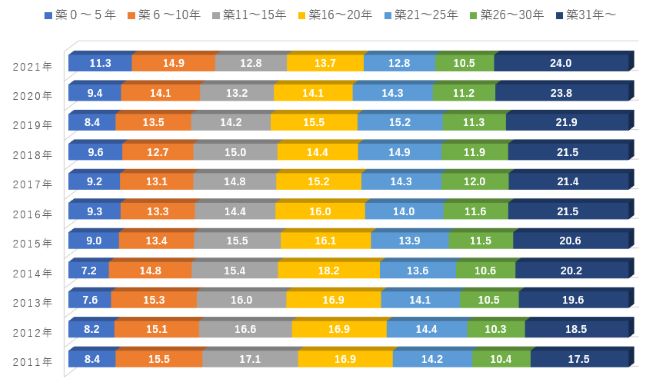

築15年前後の築年数も、中古物件市場の中では築浅として扱われます。

| 年次 | 築0~5年 | 築6~10年 | 築11~15年 | 築16~20年 | 築21~25年 | 築26~30年 | 築31年~ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2011年 | 8.4% | 15.5% | 17.1% | 16.9% | 14.2% | 10.4% | 17.5% |

| 2012年 | 8.2% | 15.1% | 16.6% | 16.9% | 14.4% | 10.3% | 18.5% |

| 2013年 | 7.6% | 15.3% | 16.0% | 16.9% | 14.1% | 10.5% | 19.6% |

| 2014年 | 7.2% | 14.8% | 15.4% | 18.2% | 13.6% | 10.6% | 20.2% |

| 2015年 | 9.0% | 13.4% | 15.5% | 16.1% | 13.9% | 11.5% | 20.6% |

| 2016年 | 9.3% | 13.3% | 14.4% | 16.0% | 14.0% | 11.6% | 21.5% |

| 2017年 | 9.2% | 13.1% | 14.8% | 15.2% | 14.3% | 12.0% | 21.4% |

| 2018年 | 9.6% | 12.7% | 15.0% | 14.4% | 14.9% | 11.9% | 21.5% |

| 2019年 | 8.4% | 13.5% | 14.2% | 15.5% | 15.2% | 11.3% | 21.9% |

| 2020年 | 9.4% | 14.1% | 13.2% | 14.1% | 14.3% | 11.2% | 23.8% |

| 2021年 | 11.3% | 14.9% | 12.8% | 13.7% | 12.8% | 10.5% | 24.0% |

出典:REINS「築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2021年)」

ただし、上記のデータから見ても分かるように、実際の取引は築20年超の物件がメインでおこなわれます。

築20年以内の物件だからといって、すぐに売れる訳では無い点は抑えておきましょう。

築20年超の家を売却するタイミング

正直に言えば、築20年を超える物件も高値で売れる可能性は十分あります。

| 所在地 | 種類 | 築年数 | 最寄り駅 | 取引総額 | 面積 | 買い手の利用目的 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 千代田区 岩本町 | RC造・商業地・1972年建築 | 築45年 | 神保町駅徒歩4分 | 33,000万円 | 150m² | 事務所 |

| 中央区 八丁堀 | 木造・商業地・1970年建築 | 築43年 | 新富町駅徒歩4分 | 7,600万円 | 70m² | その他 |

| 港区 白金台 | 鉄骨造・住宅地・1995年建築 | 築22年 | 白金台駅徒歩9分 | 8,100万円 | 65m² | 住宅 |

| 新宿区 北新宿 | 木造・商業地・1971年建築 | 築44年 | 大久保駅徒歩5分 | 1,000万円 | 40m² | その他 |

こちらは2017年7~9月の間に成約した東京都内の中古物件売買事例ですが、成約当時の築年数を見ると20年超の物件も数多くあることがわかります。

そもそも戸建て住宅は一生住み続けることを想定して建てるものなので、すぐに売るケースは稀です。

離婚などの特別な事情がない限り、20年前後の物件の売出がほとんどになると考えて良いでしょう。

家を売るタイミングの違いで売却価格が変化する理由

全く同じ築年数や立地・条件の中古戸建住宅も、売るタイミング次第で価格が変動する可能性があります。

その理由としては、大きく下記の2点が挙げられます。

- 時期的な要因で価格が修正(補正)されるから

- 市場の平均価格帯や人々の収入が変化するから

それぞれの理由を見ていきましょう。

理由1】時期的な要因で査定価格が修正(補正)されるから

家の査定価格は基本的に、取引事例比較法と原価法のいずれか(またはどちらも)によって求められます。

| 計算方法 | 取引事例比較法 | 原価法 |

|---|---|---|

| 内容 | 今、同じ条件で再建築した時にかかるコストを元に査定価格を算出する | 過去の取引事例を元に、査定価格を算出する |

| 計算式 | 査定額 = 比較事例の価格 × 価格調整率 | 査定額=再調達原価(総面積×単価)÷耐用年数×残存年数(耐用年数-築年数) |

特に取引事例比較法で算出した金額は、下記の4要素によって価格修正(補正)をされます。

| 要因 | 内容 | 具体的な事例 |

|---|---|---|

| 事情補正 | 売主の経済状況や権利関係など、売買で考慮すべき事情があるか | 離婚や転勤、借金などの売却理由や、底地権・共有名義人の有無など |

| 時点修正 | 参考にした取引の時期から変化した外的要因があるか | 経済状況の変化、税制の変化、市況の変化など |

| 地域要因 | 参考にした取引の時期からエリア内での変化があるか | 生活の利便性の変化(商業施設の開店など)、新駅や新しい道路の開通など |

| 個別的要因 | 家そのものが持つ劣化・欠陥など | キズ・凹みなどの劣化状況やリフォーム状況、設備の状態など |

売却価格の元となる不動産会社の査定でも、これらの要素は価格を決める要素とされています。

理由2】市場の平均価格帯や人々の収入が変化するから

景気が良くなれば人々の収入が増えて、住宅を購入する人も増える傾向にあります。

また、住宅ローン金利が低水準なら、お得に住宅を購入できると考える人が増えます。

このように、経済状況や金利状況が変化すれば、人々の財布事情や購買意欲は変化し、それに押し上げられて市場が活性化すれば、住宅価格も高騰します。

2026年以降の家売却に影響しそうな要因

現時点(2026年1月)の住宅価格の推移や、価格に影響しそうな要素を紹介してきましたが、今後も住宅価格に影響しそうな要因はいくつかあります。

ここからは、今後注目が必要な要因について紹介します。

要因1】住宅の建築資材の値上がり動向

前述の通り、住宅の建築資材の値上がり状況は、住宅価格へダイレクトに影響してきます。

国内の建築資材が高騰した原因としては、主に下記の7つの要因が挙げられます。(2026年以降も継続して影響があるもの)

- ウッドショック(木材価格の高騰)

- アイアンショック(鉄の価格高騰)

- ロシア・ウクライナ戦争によるロシアからの木材など輸入の禁止

- リモートワークの増加に伴うコンテナ不足・料金の高騰

- 円安ドル高による輸入資材の高騰

- 円安ドル高によるガソリン価格の高騰

- 建設・建築業界の人手不足による人件費高騰

これらの要素はここ1、2年で状況が変わるとも考えにくく、引き続き建築資材の高値は続くと考えられます。

要因2】建築・建設業界の人件費の値上がり動向

| 全職種 | 主要12職種※ | |

|---|---|---|

| H25 | +15.1% | +15.3% |

| H26 | +7.1% | +6.9% |

| H27 | +4.2% | +3.1% |

| H28 | +4.9% | +6.7% |

| H29 | +3.4% | +2.6% |

| H30 | +2.8% | +2.8% |

| H31 | +3.3% | +3.7% |

| R02 | +2.5% | +2.3% |

| R03 | +1.2% | +1.0% |

| R04 | +2.5% | +3.0% |

| R05 | +5.2% | +5.0% |

| R06 | +5.9% | +6.2% |

| 12年間の上昇率 | +75.3% | +75.7% |

※特殊作業員,普通作業員,軽作業員,とび工,鉄筋工,運転手(特殊),運転手(一般),型わく工,大工,左官,交通誘導警備員A,交通誘導警備員B

※テーブル内数値:前年からの増減率(%)

公共工事設計労務単価(公共工事の予定価格の見積もり用単価)は12年連続で上昇を続けており、ここ12年間の上昇率は全職種平均で+75.3%にもなります。

このような上昇を見せている主な理由は、建築・建設業界の人材不足により、1人あたりの単価が上がったことにあります。

上記の通り、建設業への入職者数はこの20年で減少傾向にあり、かつ離職率も大卒が年30%前後、高卒が年50%~40%と非常に高い水準になっています。

近年の人口減少や建設業界の更なる人気低下を踏まえると、人件費が直近で減少する見込みは薄いと言えます。

要因3】マイナス金利政策解除後の住宅ローン金利

超低金利水準を維持していた住宅ローンも、24年のマイナス金利政策の解除によって、住宅ローン金利の引き上げが続くリスクも考えられます。

マイナス金利政策の解除により、住宅ローン金利をどれくらい上げるかについては金融機関ごとに差が生じるため、どこの金利が低いのかしっかり注目する必要があります。

また、今後は変動金利の上昇リスクも踏まえて、借り換えのニーズも増えていくと考えられます。

要因4】アメリカ 第2次トランプ政権の政策

アメリカでは2024年11月の米大統領選挙で、共和党のトランプ氏が次期大統領に当選しました。

前回の任期(在任2017年~2021年)では金融緩和や減税などでアメリカの不動産市場は活性化し、その影響が日本にも及びました。

第2次トランプ政権でも、どのような政策をおこない、それが日本にどう影響するかは注視する必要があります。

| 項目 | 第1次トランプ政権 | 第2次トランプ政権(見通し) | ||

|---|---|---|---|---|

| アメリカ | 日本 | アメリカ | 日本 | |

| インフレ状況 | 安定的なインフレ状況 | デフレ脱却のためのインフレ政策の実施 | 高いインフレ状況であり、抑制が優先課題 | 比較的安定しているが、アメリカの政策により影響を受ける可能性も |

| 金融緩和 | 上記背景から、景気を押し上げるために実施しやすい状況 | 上記目的のためのマイナス金利政策の実施 | 上記背景から、FRBが慎重になっている状況 | インフレ抑制のためのマイナス金利解除を実施(2024年) |

要因5】住宅ローン控除制度が2026年以降も延長されるか

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、特定の条件を満たす物件の新築や増改築で住宅ローン借入をおこなった場合、年末のローン残高に応じた額が所得税から減額されるという制度です。

この制度があることで持ち家購入の負担が軽減されており、中古戸建の購入が促進された部分も少なからずありました。

令和7年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されました。

<令和7年度税制改正のポイント>

以下のとおり、令和6年と同様の措置を引き続き実施。

○ 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯※が令和7年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準〔認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円〕を維持する。

※1:年齢19歳未満の扶養親族を有する者、※2:年齢40歳未満であって配偶者を有する者又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者が、住宅ローン減税の適用を受ける場合(※1又は※2に該当するか否かについては、入居した年の12月31日時点の現況による)が対象となります。

○ 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長する。

この制度は年度ごとに期限が設定されますが、2025年(令和7年)に関しては昨年に引き続き実施されることになりました。

この制度が2026年以降は実施されない場合、売買市場に影響する可能性があります。

※2025年12月時点で、政府・与党は、2025年末で期限を迎える住宅ローン減税を5年間程度延長する方向で調整をおこなっています。

政府・与党は、2025年末で期限を迎える住宅ローン減税を5年間程度延長する方向で調整に入った。中古住宅について、購入者に対する支援を手厚くするため、減税額の拡充などを検討。今後の議論で詳細を詰め、26年度税制改正大綱に盛り込む。

時事通信 内政部「住宅ローン減税、5年延長へ 中古購入への支援拡充―政府・与党」2025年12月03日20時22分配信

家を売却すべきでないタイミング

家を売却したいと考えている方の多くが、得した形で売却を済ませたいと思っている一方、100%売却が成功するという保障はなく、低確率で売却損を被ることもあります。

また、売却損につながる要因の1つとして、売却時期を見誤った結果が売却損を招いた可能性があります。

ここでは、売却が不利になるタイミングを紹介します。

相場価格の上昇または上昇の兆しがある時期

一般的に、不動産の価格は、市場の需給バランスの状態で決定します。

例えば、市場全体の価格が上昇している場合、購入者の数が売却者の数を上回っていることを示している可能性があります。

この状況では、家を売却するという決定は、将来的には更なる価格上昇を逃す可能性があるという点で不利な状況に陥る可能性があります。

つまり、待ち続けて価格がさらに上昇するのを見ることができれば、更に高い価格で家の売却ができる可能性があります。

税制優遇措置が適用されない時期

不動産を売却する際の税制は、売却者にとって重要な考慮事項です。

いくつかの国や地域では、一定期間所有していた不動産を売却した場合に税制上の優遇措置が適用されるケースがあります。

例えば、所有期間が長いほど低くなる長期所有税や、一定の条件下での譲渡所得の非課税などです。

このような税制優遇措置が適用されない時期に家を売却すると、売却後の手取り金額が減少し、結果的に売却者にとって不利な状況を招きます。

税制は、複雑で変動するものなので、売却を検討している人は税務専門家と相談しましょう。

持ち主や家族が売却に乗り気ではないタイミング

家を売るタイミングには税制や相場の変化といった要素が絡みますが、何より大切なのはライフスタイルや家族構成の変化など、居住者や家族が生活環境を変えたい・家を手放したいと思ったタイミングで売ることです。

相続した戸建などを除き、マイホームの多くは家族で長年住むことを目的として建てられるため、せっかく建てた家を使わずに当初意図していないタイミングで売却してしまうのはあまりおすすめしません。

結果的に生活コストを増加させることにもつながってしまうため、注意が必要です。

家を売るタイミングを見極める時の注意点

注意点1】売り時を待つことで損するケースもある

戸建ては築年数の経過によって価値が下がっていくため、売り時を待つことが必ずしも良い結果に繋がる訳ではありません。

売り時を待って後ろ倒しにすることで成約価格が下がるケースもあり得るので、十分に注意する必要があります。

注意点2】売り時の見極めは不動産会社に相談する

ここまで紹介した家の売り時を見極めるポイントは、実際に正確な分析をしようと思ったら専門的な知識やデータが必要になります。

初心者は自分で判断せず、必ず不動産会社に相談して決めることをおすすめします。

家を売却する時期に関する良くある質問

ここでは、家を売却する時期に関する疑問や知っておきたいことを質問形式で解説していきます。

築何年が家を売る最適なタイミング?

築年数が古くなるにつれて、物件の資産価値が下落の一途をたどります。

物件を高値で売買するなら、築10年を目安に、戸建ての場合は築5年を目安に売却を検討するのが理想です。

家はどのタイミングで売ると税金が安くなる?

税金の観点から売却を進めるときは、所有期間が5年もしくは10年を超えたタイミングで検討するのがいいでしょう。

相続した家を売るタイミングはいつ頃が最適?

その理由としては、主に以下の2点があります。

- 相続開始日から3年10ヵ月以内に売却することで、「相続税の取得費加算の特例」の適用対象になる

- 相続開始日から10ヵ月以上保有しておくことで「小規模宅地等の特例」の適用対象になり、相続税の節税が可能になる

投資物件を売却するタイミングはいつがいい?

- 市況が好調で、物件価格が高値で推移しているタイミング

- 減価償却が終了・節税効果が薄れたタイミング

- 修繕リスク・空室リスクが高まったタイミング

- 投資の出口戦略などのタイミング

家を売る決断はどんなタイミングでするのが正解?

家を売るタイミングを見極めて高値で売却しよう

家を売る最適のタイミングは、季節や築年数・相場状況から見ることができます。

2026年も引き続き不動産価格が全体的に上昇しており、最適の売却タイミングです。

住替え需要が高まるタイミングに合わせて、不動産会社に査定を依頼しましょう。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)

![一戸建ての築年数と価値低下の関係(出典 国土交通省資料]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/一戸建ての築年数と価値低下の関係出典-国土交通省資料-1.png)

-首都圏戸建成約物件平均価格の推移.png)

をとりまく現状建設業への入職者の動向」.png)