田舎の家の売り方が分からず困っているという方は多くいます。

田舎・過疎地は地価が低い傾向にあるため、戸建住宅も高く売れにくい傾向があります。また、人の流入がそもそも少ないため、買い手が付きにくいという点もネックです。

ただ、売れないからといって戸建を放置してしまうと維持管理費用がかかり続けるだけでなく、劣化が進み近隣に迷惑がかかったり、裁判沙汰になる可能性もあります。

今回は、田舎の家を売却するべき理由や、失敗せず売るポイント・注意点を徹底解説していきます。

田舎・過疎地の家は放置せず売るべき理由

田舎・過疎地の家は、住まいとして利用するなどの明確な使い道がない場合は、早めに売却して現金化するのがおすすめです。

特に、築年数が古い・状態の悪い不要な戸建住宅ほど、早急に売ることを検討すべきです。

ここからは、なぜ田舎・過疎地の家は放置せず売るべきなのかについて解説していきます。

理由1】維持コストを支払い続けるのを回避するため

田舎の使い道がない家を所有し続けた時にまず気になるのが維持管理コストです。

毎年支払いが必要な代表的コストが固定資産税で、家(土地+建物)の時価が2,000万円程度であれば、年15万円ほどの支払いが必要となります。

※評価額は土地であれば公示地価の約70%、建物は再建築価格の約50~70%で算出されます。

また、固定資産税などの税金の支払い以外にも、築年数の経過による劣化を修繕するためのメンテナンスには定期的に費用をかけていかなければいけません。

定期的にリフォームをしないと、家は劣化し続け、最終的には誰にも売ることができず、解体するか無償で引き取ってもらうかしか選択肢がなくなってしまう恐れもあります。

また、メンテナンスに必要なコストは、築年数が経過するほど高額になる傾向があります。そのため、早めに売却をすることで、今後増えるコストも避けることができます。

理由2】今後さらに売却しにくくなるのを回避するため

田舎の家はただでさえ売れにくいですが、築年数の経過や状態の劣化が今後進むと、売れ残るリスクは更に高くなります。

また、築年数が経つほど売却するのが難しくなる上に、成約時の価格は下がってしまいます。

前述の維持コストも考えると、不要な田舎の家はできるだけ早く売ったほうが、利益が大きく、コストも抑えることができます。

理由3】管理が難しい状況になるのを回避するため

家の状態を維持するためには、実際に住みながら管理をするのが理想的ですが、もし所有者が遠方に住んでいて空き家状態になっている場合も、定期的に訪問をして維持管理をする必要があります。

家の管理さえしっかりしていれば大きな問題は起こりにくいですが、所有者の健康面や年齢の理由などで急に管理ができなくなるケースも多々あります。

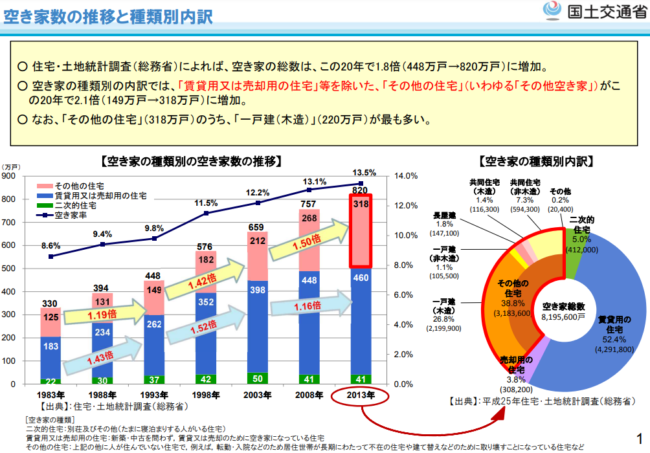

こうした背景から全国で空き家の数が増加しており、社会問題となっています。

空き家として放置される状況になれば、たとえ故意ではなかったとしても登記上の所有者に管理責任が問われ、倒壊などが万が一起これば賠償請求を受ける可能性もあります。

| 特定空き家 | 管理不全空き家 | |

|---|---|---|

| 区分の根拠 | 「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成27年5月施行) | 「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和5年12月施行) |

| 認定の条件 |

|

|

また、法改正により、上記のような特定空き家・管理不全空き家と見なされる家は、住宅用地の特例措置の対象外となり、固定資産税は従来の6倍、都市計画税は従来の3倍の金額が請求されます。

住宅用地には課税標準の特例措置が設けられており、税負担が軽減されています。住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。

用地 区分 固定資産税 都市計画税 小規模住宅用地 住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分 価格 × 1/6 価格 × 1/3 一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 価格 × 1/3 価格 × 2/3

理由4】現金化して家を巡るトラブルを回避するため

特に相続した田舎の家で、持分(共有持分)を持つ複数の名義人がいる場合、家の取扱いを巡って将来的にトラブルになる可能性は高くなります。

共有持分のイメージ

共有持分のイメージこれは、家が一般的には最も高価な相続財産であるにも関わらず、物理的に分割が難しいことが大きな要因です。

こうした懸念も、使い道がない家を早めに売却して現金化し、持分割合に合わせて分割することができれば、将来的にトラブルが起こる可能性は大きく減らせます。

田舎の家が売れにくい理由

田舎の家が売れにくい理由には、以下があります。

- 生活するのに不便・交通の便が悪い

- 新耐震基準を満たしていない物件も多い

- 敷地が広いと掃除が面倒

- 田舎暮らしは大変というイメージがある

理由1】生活するのに不便・交通の便が悪い

いわゆる田舎は都市部へのアクセスに時間がかかったり、生活に必要な商業施設や医療施設などが少ないことから、人が集まりにくく、売れにくい傾向にあります。

近くに大学や企業などが少なく、人々が周辺に住む理由をなかなか見つけないというのも、田舎の物件が売れにくい大きな理由となっています。

また、一般的には郊外になるほど地価が低く、高い売却価格を見込めないというのも大きな課題です。

理由2】現行の建築基準を満たしていない物件も多い

1981年6月以降に適用されている国土交通省の新耐震基準を満たしていない物件は、郊外の屋敷などで多くあります。

これらの物件が違法対象となる訳ではありませんが、改めて同じ形で物件を建築した時には、規制の対象となります。(再建築不可物件)

戸建が接する道路との幅が基準(接道義務)を満たしていない※というのも、再建築不可物件の対象となります。

※建物を建てる敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がある

こうした物件は価値が低くなりやすく、また現行法を遵守して新たに建築したとしても、希望通りの物件は建てられないというケースが多い

理由3】敷地が広く需要とマッチしないことも

田舎では敷地の大きな家も多く、1世帯が住むには敷地を持て余してしまいがちです。

一般的に不動産は単価×面積(1㎡)で表されるので、田舎のような地価の低いエリアでも面積が大きくなると結構な価格になってしまいます。

買い手からしても割高と感じやすく、需要とマッチしにくい部分があります。

理由4】田舎暮らしは大変というイメージがある

市橋 ドライブで立ち寄って、各地に転がっている無数の空き家を見て回りました。地元の人に突撃して所有者を探し、無償も含めて借りた事もあるのですが、相当の覚悟と忍耐力がないと難しいです。ほぼほぼ話を聞いてもらえませんし、下手をすると怒られます。まあ、勝手に集落に入ってこられてピンポンされて、「あそこの空き家を貸してください」と言われるわけですから、警戒されるのも無理はありません。

(中略)

価格のこともありましたが、やっぱり中途半端な気持ちでは農業は成功しませんし、畑や田んぼを途中でやめると住民からものすごく嫌われることがあるんですよ。実際、嫌がらせで、畑を放棄した人の家に向かって、光が反射するように太陽光パネルが建てられていたこともありましたし……。引用:文春オンライン「畑を途中でやめると、住民から嫌われることも…」地方移住5回の49歳男性が語る、“田舎暮らし”で心が折れた瞬間 漫画家・市橋俊介さんインタビュー#1

実際のところ、都市部から田舎に移住してみたいという需要は少なからずあります。ただ、上記にもあるように、田舎に移住して近隣住民と関係を築きながら暮らすのは難しいというイメージも強くあり、移住に踏み切れない方も多数います。

ここに関しては移住を募集・支援している自治体がどこまで面倒を見てくれるかにもよりますが、基本的に移住してからの生活を100%支援することはできません。

都会から移住するなら、それなりの苦労と覚悟はやはり必要なことが多いです。

田舎の家を売るポイント

田舎の家を売るためにはポイントがあります。

- 田舎の家・悪条件の家売却が得意な不動産会社に依頼をする

- 売却価格はある程度妥協する

- 家の使い道に制限がないか確認する

以上の点に注意して、家の販売を考えてください。

ポイント1】田舎の家・悪条件の家売却が得意な不動産会社に依頼をする

田舎の家売却を得意とする不動産会社も、近年ではネットでのPRなどで多く知られるようになってきました。

その中には再建築不可物件や戦前に建築された物件を受け入れると豪語するところも少なくありません。

こうした、田舎の家売却が得意な不動産会社に依頼をすれば、独自の戦略・販売経路を使って売ってくれる可能性があります

ポイント2】売却価格はある程度妥協することも大切

空き家の売却程度はある程度妥協しましょう。

田舎に行くにつれて家の売り価格は安くなる傾向です。周囲の平均市場をチェックして、適正価格を見極めてください。

提示された金額で納得できるようなら、早めに買取を依頼しましょう。

ポイント3】家の使い道に制限がないか確認する

家の使い道に制限がないか確認してください。自治体によっては、エリアごとに家の使用方法が決まっています。

販売後にトラブルにならないよう、制限について確認しましょう。

田舎の家をどうしても売却・処分したい時の対処法

田舎の家をどうしても処分したい時の対処法としては、次の方法があります。

- 近隣住民に打診する

- 空き家バンクに登録する

- 寄付・贈与する

田舎の家は近郊にある家とは違い、買い手が見つかりづらくなっています。

しかしそのまま放置しておくよりは、以上の方法を使ってでも売り出しておくと節約にはなります。

以下にそれぞれ解説していきます。

対処法1】近隣住民に相談する

近隣住民に相談してみると、上手く買い手が見つかる可能性もあります。

相談した相手だけではなく、家を探している人がいたという情報も田舎の中では集まりやすいので、まずは近隣住民に直接話を聞いてみると良いです。

土地をもらって駐車場として活用したい人もいるかもしれません。

価格は安く売ることになるかもしれませんが、買い手がつかないよりはおすすめの方法です。

対処法2】空き家バンクに登録する

空き家バンクとは、自治体が運営している不動産の情報サイトです。

通常の不動産会社に掲載されづらい田舎の家など、珍しい物件を探している人の目に留まりやすいです。

また空き家バンクの登録件数は少なく、物件情報を掲載すれば空き家を探している人の目に当たりやすいです。

対処法3】寄付・贈与する

売却方法とは少し違いますが、維持管理のコストを減らすために寄付や贈与する方法もあります。

急いで不動産を売却しないといけない人は、不動産を寄付することで素早く手放すことができます。

自治体やNPO法人などでは不動産の寄付を受け付けているところがあります。

また、親族や近隣住民に贈与する方法もあり、寄付と同じく素早く対応できます。

しかし、贈与を受ける側は贈与税が発生してしまうので、どの程度かかるのかシミュレーションしておきましょう。

田舎の家を売るためにはポイントを事前に抑えておこう

田舎は不動産の需要が少ないので、そもそも売却する上ではかなり不利になっています。

そのため、無理な目標をたてて売り出し価格を高く設定しても、結局売り切れずに損をしてしまいます。

立地の関係上、売れにくいということを理解した上で、価格の設定や宣伝方法の決定をしていきましょう。

また、都会に比べて売り手の努力が必要なので、しっかりと事前の準備をしていきましょう。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)