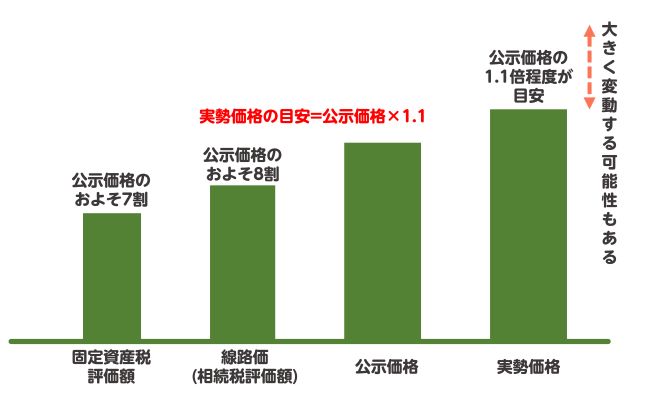

実勢価格は築年数の経過や周辺環境の変化、金利や経済情勢の変動によっても変わるので、一概に一定の価格ではありません。

実勢価格は、下記のような他の不動産評価額をベースに大まかな価格を算出することも可能です。

- 路線価

- 相続評価額

- 基準地価

- 公示価格

- 固定資産税評価額

また、実勢価格は不動産会社によって無料で査定してもらうことも可能です。

不動産を相場以上で売却するためには、不動産会社選びを慎重におこなうことや売却するタイミングをしっかり考えることが大切です。

実勢価格は、物件の売り出し価格を決める時の参考になります。

そもそも、実勢価格が何かわからない方や、実勢価格の調べからがわからない方がいるでしょう。

本記事でご紹介する内容は、以下の通りです。

- 実勢価格を調べる方法

- 実勢価格の計算方法

- 実勢価格と公示地価・基準地価・路線価との違い

実勢価格以外に、公示地価・基準地価・路線価についてもご紹介しています。

不動産取引を予定している方は、実勢価格を含め各価格の特徴を把握しておきましょう。

実勢価格とは市場で売買される価格(時価)のこと

実勢価格は、市場で売買されている市場価格のことです。

例えば、ある土地が国土交通省の調査では、2,000万円とされたとします。

しかし、経済状況やトレンドの変化なので、実際の市場では1,800万円など、違う価格で売り出されるケースは良くあります。

この時、1,800万円が実勢価格となります。

ただし、売り出し価格=実勢価格という訳では必ずしもありません。

実勢価格は実際の取引価格なので、1,800万円の土地が200万円値引きされて取引されたなら、1,600万円が実勢価格となります。

ポータルサイトや広告に記載されている価格は実勢価格とイコールではない

(参照元:SUUMO)

(参照元:SUUMO)

SUUMOなどのポータルサイトや、新聞の折り込み広告に記載されている価格は、売り出し価格と言われます。

この価格は売買が成立するまでに値下げをすることも多いので、必ずしも実勢価格とイコールではありません。

売り出し価格は査定額を参考にしつつ、売主の希望も鑑みて設定するので適正価格より高くなることが多く、その分値下げを希望する買主も多くなります。

実勢価格を調べる方法

実勢価格を調べる方法は、以下の3つです。

- レインズ・マーケット・インフォメーションで類似物件の実勢価格を調べる

- 国土交通省の「不動産情報ライブラリ」を使用する

- 不動産会社に無料査定を依頼する

実勢価格は、意外と初心者でもデータベースを使って調べられます。

初心者が出来る調べ方としては、基本的に過去の類似物件の実勢価格を調べて、だいたいの価格帯を知るという流れになります。

その物件と実勢価格がかならずイコールになる保証はないですが、相場のイメージを掴むには十分と言えます。

レインズ・マーケット・インフォメーションで類似物件の実勢価格を調べる

(参照元:REINS Market Information)

(参照元:REINS Market Information)

レインズ・マーケット・インフォメーションは過去の成約事例がほぼ全て掲載されています。

このサイトを利用して類似物件の成約事例を見れば、だいたいの実勢価格が分かります。

国土交通省の「不動産情報ライブラリ」を使用する

(参照元:国土交通省「不動産情報ライブラリ」)

(参照元:国土交通省「不動産情報ライブラリ」)

不動産情報ライブラリは、国内で行われた売却事例を管理している巨大なデータベースです。

当システムの管理・運営は、国土交通省が務めており、不動産の取引価格をはじめ、公表されている公示地価や基準地価の確認も行えます。

不動産情報ライブラリの「不動産取引価格情報」では、以下の物件種別を調べることが可能です。

- 土地

- 土地と宅地

- 中古マンション

- 農地

- 林地

不動産情報ライブラリの「不動産取引価格情報」を介して検索できる情報は、不動産取引価格情報に加えて、所在地や土地面積、坪単価、取引時期などの情報が得られます。

ただ、過去の取引時と今では、景気や都市開発状況などに違いがある可能性もあるので注意しましょう。

さらに、エリアによっては、取引事例が指折り数える程度にしか閲覧できなかったり、取引事例そのものがない場合もあります。

不動産会社に無料査定を依頼する

多くの不動産会社は、無料で査定をしてくれます。

実勢価格を知りたいのであれば、プロに依頼するのが最も早いと言えるでしょう。

ただ、業者見積りはあくまで各社の私見なので、本当の実勢価格と乖離するケースも多いです。

査定額を吊り上げて契約を取ろうとする悪徳業者も存在するので、十分注意しましょう。

実勢価格の計算方法

実勢価格の調べ方は、前節で紹介した4つの方法のいずれかで調査するのが手っ取り早く、手間もかかりません。

しかし、紹介した4つの方法以外で実勢価格を調べることも可能です。

手間がかかる一方、おおよその実勢価格が把握できるうえ、査定依頼を出した際の基準額として活用できます。

以下は、実勢価格の計算方法です。

- 路線価を基に計算する

- 相続評価額を基に計算する

- 基準地価を基に計算する

- 公示価格を基に計算する

- 固定資産税評価額から計算する

路線価を基に計算する

路線価とは、土地が接している主要道路に設けられた1㎡当たりの評価額のことを指し、国税庁が毎年7月ごろに公示しています。

路線価は、相続や贈与にかけられた税額を算出するときに用いることが多いですが、実勢価格を算出するときにも使用します。

路線価を用いて算出される実勢価格は、公示価格の約80%に相当する額になるよう設定されています。

また公示価格は、実勢価格よりもやや定額になっており、公示価格に1.1~1.2をかけることでおおよその実勢価格が算出できます。

これを計算式にすると以下のような式になります。

先も申したように、市場状況に応じて、路線価は毎年見直しが実施されます。

そのため、路線価は土地価格の変動をリアルタイムで反映させているので、実勢価格を調べるには最適です。

相続評価額を基に計算する

相続税評価額とは、相続税や贈与税を求める時の基準になる課税価格です。

相続税評価額を求める方法は、先ほど紹介した路線価を用いて計算する方法と、倍率方式の2方法があります。

前者の路線価から相続税評価額を求める方法は、路線価図にある単価に土地面積をかけて算出します。

一方、後者の倍率方式は、路線価がないときに用いる方法で、固定資産税に税務署が設定した倍率をかけて算出します。

この2方法のいずれかを用いて算出した相続税評価額は、公示価格の80%に相当するので、以下の計算式になります。

上記計算は、公示価格の把握が難しいときに利用するのがおすすめです。

基準地価を基に計算する

基準地価とは、各都道府県の自治体が年に1度、毎年9月下旬に公表している土地価格のことです。

基準地価は、国土交通省が管理運営している「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」から調べることができます。

この基準地価を用いて、実勢価格を求めるときは、以下の計算式を用いて算出します。

冒頭でも出てきましたが、実勢価格は基準地価の1.1~1.2倍に相当する金額です。

この計算式を用いれば、簡単におおよその実勢価格が把握できます。

公示価格を基に計算する

公示価格は、国土交通省が毎年3月半ばに公表している土地売買の指標になる土地価格を指し、毎年1月1日現在の土地価格を、国土交通省の土地鑑定委員会が決定しています。

公示価格は、土地の実勢価格同様、「不動産情報ライブラリ」から調べられます。

公示価格を把握できたら、基準地価同様、公示価格を1.1~1.2倍してあげると、実勢価格が算出されます。

なお、公示価格は、土地の実勢価格とイコールの関係ではありません。

実際に土地の売買を行うときは、実勢価格基準として、土地周辺の状況や状態、今後の需要バランスなどの要素を加味して売買価格を算出します。

固定資産税評価額から計算する

固定資産税評価額とは、固定資産評価基準を基に、土地や住宅などの「不動産」に対してどのような評価を定めるかを設定した評価額です。

固定資産税評価額は、毎年4月に自治体から送付される固定資産税納税通知書から知ることができます。

手元に固定資産税納税通知書がない場合は、期間限定で公開される固定資産税課税台帳の閲覧申請を行うか、固定資産評価証明書を取得するかで情報が得られます。

先の方法で固定資産税評価額の情報を得たら、以下の計算式を用いることで、おおよその実勢価格を知ることができます。

例えば、固定資産税評価額が2,100万円だった場合、実勢価格は2,100万円÷0.7×1.1=3,300万円となります。

なお、固定資産税納税通知書は、不動産売買を行うときに必要な書類であり、再発行ができないので大切に保管しておきましょう。

実勢価格と公示地価・基準地価・路線価は何が違う?

| 項目 | 公示地価 | 基準地価 | 路線価 |

|---|---|---|---|

| 公表団体 | 国土交通省 | 自治体 | 国税庁 |

| 公表時期 | 3月半ば | 9月下旬 | 7月上旬 |

| 調査時期 | 1月1日 | 7月1日 | 1月1日 |

| 調査方法 | 2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価、その結果を土地鑑定員会が審査 | 1人以上の不動産鑑定士が鑑定評価 | 公示地価を中心とする各評価額を総合的にチェックして算出 |

| 調査場所 | 全国約2万3,000カ所 | 全国約2万カ所 | 全国約41万カ所 |

実勢価格の他に、公示地価・基準地価・路線価というものもあります。

不動産取引でそれぞれよく出てくるので紛らわしいですが、内容にそれぞれ違いがあります。

これらの価格と、実勢価格の違いを見ていきましょう。

実勢価格と公示地価の違い

公示地価は国が調べた土地価格で、価格設定や税金計算など、あらゆる不動産評価の基準になります。

2人以上の不動産鑑定士が鑑定した結果を土地鑑定員会が審査します。

1月1日に調査したものを3月半ばに発表するのが一般的です。

実勢価格も、この公示地価をベースに設定されます。

実勢価格と基準地価の違い

基準地価は、公示地価と調べ方や内容がほとんど同じです。

ただ、調査母体や評価時期が異なるので、主に公示地価と比較して価格推移を見るのに役立ちます。

自治体が7月1日に調査し、9月下旬に公表します。

公示価格と同じように不動産鑑定士が鑑定評価しますが、人数は1人以上と定められており、公示価格より少ない人数で鑑定評価されるケースがあるでしょう。

実勢価格と路線価の違い

路線価は、路線(道路)の価格のことです。

国税庁が41万カ所を対象に調査し、土地の相続税評価額を算出するために利用されるケースが多いです。

公示価格の調査時期と同じ1月1日に調査されますが、調査場所が多いからか公表時期が7月上旬と公表まで時間がかかります。

実勢価格と公示価格との関係性

公示価格は、土地売買を行うときの指標として用いると説明しました。

しかし、実際の取引の場においては、公示価格を用いて土地売買を行うことはなく、実際の売却価格と公示価格には乖離性があります。

ここでは、実勢価格と公示価格の関係性を絡めて、価格が一致しない理由を解説します。

実勢価格は土地条件や取引事情によって変動する

実勢価格は、土地周辺の状況や土地の状態、面積、今後の需要バランスなど、さまざまな要素が複雑に絡み合うことで価格を増減させます。

さらに、売り急ぎや買い進みなど、取引相手の事情も価格に大きな影響を及ぼします。

仮に、これら要素を一切含めず、公示価格のみで取引を行った場合と、要素を含めて取引を行った場合とでは、数百万円単位の差額が生じます。

つまり、公示価格を参考に取引金額を設定したとしても、その設定額は公示価格とは異なる金額になるのが常です。

実勢価格は常に変動している

地価は、土地周辺環境の需要や市場状況など、さまざまな要素の影響を受けながら常に変動しています。

例えば、新駅や大型ショッピングモールの開業などの都市開発の影響で、そのエリア一帯の地価が上昇するようなケースです。

しかし、現在公表されている公示価格が、都市開発の影響を受ける前に決定したものであれば、実勢価格に大きな差が生じます。

つまり、土地の売買を行うときは、取引に出すエリアの値動きを注視しておかねば損する結果になります。

実勢価格と公示価格で大きな差が生じないように調整されている

公示価格は、土地の適正な価格を示し、不動産市場の透明性を確保するために設定されます。

しかし、実勢価格と大きく乖離すると、次のような問題が発生します。

- 公示価格が低すぎると不動産の担保価値が下がる

- 公示価格が高すぎると税負担が重くなる

公示価格は、毎年、実勢価格に基づいて調査・算定されるものです。

土地鑑定士が実際の不動産取引データを分析し、実勢価格と大きな差が生じないように価格を決定しています。

市場の急激な変動がある場合は、公示価格もそれに応じて修正されるケースがあります。

実勢価格を調べる時の注意点

実勢価格を調べる時の注意点は、以下の通りです。

- 実勢価格と同じ額で売れるとは限らない

- 実勢価格と乖離した価格でも売りに出せる

実勢価格をもとに売り出し価格を決める方は、注意点を把握して上で金額を決めると良いでしょう。

実勢価格と同じ額で売れるとは限らない

不動産の実勢価格は、実際の取引データをもとに算出されますが、そのまま自分の不動産の売却価格になるとは限りません。

実勢価格は、過去の類似物件の取引事例から算出されるため、現在の市場状況とは異なる可能性があります。

不動産市場は、景気や政策、金利、地域の開発状況などで変動するため、実勢価格が過去のものであることを考慮する必要があります。

同じエリア・同じ広さの物件でも、築年数・管理状態・リフォームの有無・方角・周辺環境の変化によって、売れる価格が変わるケースがあるでしょう。

例えば、同じマンションでも、高層階・南向きの部屋と低層階・北向きの部屋では、売却価格に差が出る可能性があります。

リフォーム済みの物件は、未改装の物件より高く売れる傾向にあります。

また、需要が高いエリアでは実勢価格より高く売れるケースもありますが、逆に買い手が少ないエリアでは実勢価格よりも安くならないと売れないこともあるでしょう。

人気エリアでは実勢価格より高く買いたい人が現れる可能性がありますが、売り急いでいる場合は実勢価格より安くしないと買い手がつかないケースがあります。

実勢価格と乖離した価格でも売りに出せる

不動産の売却価格は、必ずしも実勢価格に合わせる必要はなく、売主の意向や戦略によって自由に設定できます。

しかし、実勢価格とかけ離れた価格で売り出す場合には、いくつかの注意点があります。

実勢価格より大幅に高い価格で売りに出すことは可能ですが、買い手がつかず売却が長期化したり、価格交渉で結局値下げすることになったりする可能性があるでしょう。

売却期間が長くなると、売れ残り物件の印象を持たれ、後で値下げしても売れにくくなる恐れがあります。

実勢価格より安く売り出して、短期間で売却する戦略もあります。

特に、すぐに現金化したい場合や、競争力を持たせたい場合におすすめです。

ただし、安くしすぎると損をするため、適正価格を見極めましょう。

実勢価格を調べてから土地や建物を売る時のポイント

実勢価格を調査してから土地や建物を売る時のポイントは、以下の通りです。

- 実勢価格から乖離する要因を把握する

- 土地標準価格から大きく外れないように価格を設定する

- 売却期限を決める

- 最低価格を決める

- 売却するタイミングを見極める

戸建てやマンションを売りたい方は、実勢価格を調べた上で適正価格、売却期限、売るタイミングなどを決めましょう。

実勢価格から乖離する要因を把握する

実勢価格を調べたうえで土地や建物を売る際、その価格が必ずしもそのまま適用されるわけではありません。

売却価格が実勢価格と乖離することがあり、以下のような要因を把握するのが重要です。

- 地価の上昇・下降

- 騒音・治安の変化

- 築年数と建物の状態

- リフォーム・リノベーションの有無

- 間取りや設備のトレンド

- 金利の変動

- 政策や税制の影響

- 売却の緊急性

- 価格交渉の余地

近隣に工場や大きな道路ができると、住環境の悪化で価格が下がる可能性があります。

新築や築浅の物件は高く売れる傾向がありますが、築年数が古く劣化が進んでいる場合は価格が下がるでしょう。

築年数が進んでいてもリフォームしていれば、内装や設備が新しいほど買い手の印象が良く価格が上がりやすいです。

また、住宅ローンの金利が上がると、買い手の購買力が下がり、不動産価格が落ちる傾向にあります。

金利が上がっても、住宅ローン減税や補助金制度の拡充があれば、買い手が増え価格が上がる可能性もあるでしょう。

土地標準価格から大きく外れないように価格を設定する

実勢価格や標準価格より大幅に高い価格で売り出すと、買い手が相場より割高と判断し、購入を避けてしまいます。

一方で、大幅に安い価格だと「何か問題があるのでは」と疑われてしまうでしょう。

また、価格が市場相場と合っていないと、買い手がつかず、売却までに時間がかかってしまいます。

長期間売れ残ると、売れない物件と認識され、後で値下げしても売れにくくなる場合があります。

標準価格より高すぎると買い手との交渉で大幅な値下げを求められるケースがあり、低く設定しすぎると損をする可能性があるため、適正価格を見極めることが大切です。

売却期限を決める

売却期限を決めるべき理由は、以下の通りです。

- 価格戦略を明確にできるため

- 販売活動の計画が立てやすいため

- 精神的な負担を減らせるため

売却期限が決まっていないと、適切な価格調整ができず、いつまでも売れない状態に陥る可能性があります。

短期間で売りたい場合は多少価格を下げてでも早期売却を目指し、時間に余裕がある場合は市場の動向を見ながら適正価格で売却を進めましょう。

売却期限を設定すると、不動産会社との打ち合わせや広告戦略をスムーズに進められます。

例えば、売却開始から3ヶ月で売れなければ価格を見直す、買い手がつかなければ売却方法を仲介から買取に変更するなど、適切な戦略が立てられます。

売却期間が長引くと、なかなか売れないとストレスにつながるでしょう。

期限を決めておくことで、計画的に売却を進められ、焦りや不安を軽減できます。

また、売却期限を決める際、売却の目的を明確にしてから設定するのがおすすめです。

住宅ローンの返済資金が必要なら3~6ヶ月、相続した不動産を現金化したいなら6~12ヶ月、住み替えたいなら6ヶ月、高額売却を目指しているなら12ヶ月以上が適切な期限です。

売却期限を決めた上で、売れなかった場合の対応も決めておきましょう。

10%程度で値下げする、仲介から買取に売却方法を変更する、リフォームやハウスクリーニングでアピールポイントを作るなどがあります。

最低価格を決める

最低価格を決めるべき理由は、以下の通りです。

- 価格交渉に振り回されないため

- 早く売るべきか待つべきかの判断ができるため

- 売却後の資金計画を立てやすいため

不動産の売却では、買い手から価格交渉をされるのが一般的です。

最低価格を決めておかないと、相場より大幅に安く売ってしまうリスクがあります。

最低価格を下回る交渉だと見送り次の買い手を待つ、最低価格以上の交渉だと条件に応じてスムーズに契約を進める、といった対応が可能です。

また、住宅ローンの残債があったり、住み替えを検討していたりする方は、売却価格を住宅ローンの完済や今後の新しい住まいでの資金計画を考慮する必要があります。

最低価格を決めた上での売却戦略では、最低価格より少し高めに設定するのがポイントです。

少し高めの価格でスタートすれば、交渉に応じられる余地が作れます。

売却するタイミングを見極める

売却タイミングを見極めるべき理由は、以下の通りです。

- 価格の変動を考慮するため

- 買い手が多い時期に売るため

- 長期間売れ残るリスクを避けるため

不動産市場は、景気や金利、政策などの影響を受けて価格が変動しますが、適切なタイミングで売却すれば、より高い価格で売却できる可能性が高まります。

売却のタイミングを誤ると、長期間売れ残り、値下げを余儀なくされるリスクがあります。

売却を考え始めたら、実勢価格の調査や不動産会社への相談を早めに行い、適切なタイミングを見極めましょう。

売却のタイミングが来たときにすぐ動けるように、不動産の査定を受ける、登記情報・測量図などの書類を用意する、売却後の資金計画を考えるなど、売却の準備を済ませておくのもポイントです。

不動産取引における「実勢価格」に関する質問

不動産取引の予定がある方は、事前に疑問点を解決しておきましょう。

不動産取引における実勢価格でよくある質問は、以下の通りです。

- Q.実勢価格と公示地価に乖離性が生まれるのはなんで?

- Q.路線価から実勢価格を求める時に路線価がない場合は?

- Q.公示地価・基準地価・路線価はどんなときに活用するの?

ここからは、不動産取引における実勢価格を調べるうえで知っておきたいことや、解決しておきたい疑問を質問形式で解説していきます。

実勢価格と公示地価に乖離性が生まれるのはなんで?

毎年1月1日時点の土地価格を3月半ばに公表し、翌年1月1日まで価格の更新調査を行わないため、タイミングによっては実勢価格との乖離性が生まれてしまうのです。

対して、土地価格は取引状況や経済情勢などの影響を受けながら、常に変動し続けています。

土地価格の変動が起きても公示価格の更新を翌年まで行わないのには理由があります。

それは、公示価格が土地取引の指標、つまり基準価格として利用されているためです。

また公示価格を変動が起きるたびに更新していれば、公共事業と国民の税収に悪影響を及ぼすため、年に1度、決まった周期で調査・更新を行っています。

路線価から実勢価格を求める時に路線価がない場合は?

実勢価格を求める時、路線価から求める方法があると「実勢価格の計算方法」で解説しましたが、エリアによっては、路線価が設けられていないエリアも存在します。

倍率方式は、このようなエリアの土地を評価する場合に有効です。

ただしm算出される価格は、おおよその価格です。

正確な価格をとりたいときは、不動産会社に査定依頼を出して価格を把握するのが最適です。

公示地価・基準地価・路線価はどんなときに活用するの?

公示価格と基準地価を用いても、実際の取引価格とで数百万円もの差額が生じる可能性があります。

そのため、公示価格と基準地価を使用するときは、おおよその取引価格を考える基準額として活用したり、購入時の価格との比較に用いる参考価格として活用したりが可能です。

路線価は、相続税や贈与税を調べるときに使用するのが一般的です。

実勢価格とそれ以外の評価額の違いを整理しよう

実勢価格は、実際に不動産取引で売買された価格です。

過去の取引価格を調べることで、売り出し価格を決めるときに参考にできます。

実勢価格以外に、公示地価・基準地価・路線価などもあり、どれも不動産の価格を表す指標です。

しかし、調査主体や調査時期、価格を活用する目的などが異なります。

| 指標 | 調査主体 | 調査時期 | 公表時期 | 目的 |

|---|---|---|---|---|

| 公示地価 | 国土交通省 | 1月1日 | 3月 | 土地取引の指標、公的機関の土地取得基準 |

| 基準地価 | 自治体 | 7月1日 | 9月 | 公示地価の補完、土地取引の指標 |

| 路線価 | 国税庁 | 1月1日 | 7月 | 相続税・贈与税の算定基準 |

売買で利用するか、税金の計算で利用するのかなど、用途に応じて利用する価格を使い分けましょう。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)