不動産売買では、不動産登記という手続きが必要になります。

不動産を円滑に取引する上で非常に重要な要素ですが、ほとんどの方はその意味や内容を理解していないと思います。

そこで今回は、不動産登記の必要性や目的、かかる費用について分かりやすく解説していきます。

不動産登記とは?その内容と目的

不動産売買では、不動産登記という手続きが必要になります。

不動産を円滑に取引するうえで非常に重要な要素ですが、その意味や内容を正しく理解している人は多くありません。

登記とは、それが誰のものなのかを公的に明確化するための制度です。

不動産登記も同様に、取得した土地や建物の所有者を確定するために実施され、法務局が管理する帳簿に不動産の状況や所有者などの情報が記録されます。

この情報は登記事項証明書として証明され、公的に「誰が」「どのような権利で」不動産を保有しているかを明らかにする機能を持ちます。

不動産登記がされていないと、所有者が曖昧になり、第三者に不正に売却されたり、税金の支払いが間違って請求されたりするリスクがあります。

これらを防ぐためにも、不動産登記は欠かせない制度です。

不動産登記簿謄本の内容と見方

不動産登記簿は現在、法務局にてデジタル化されたデータとして管理されており、所定の書類を提出すれば、誰でも登記事項証明書(登記簿謄本)を取得できます。

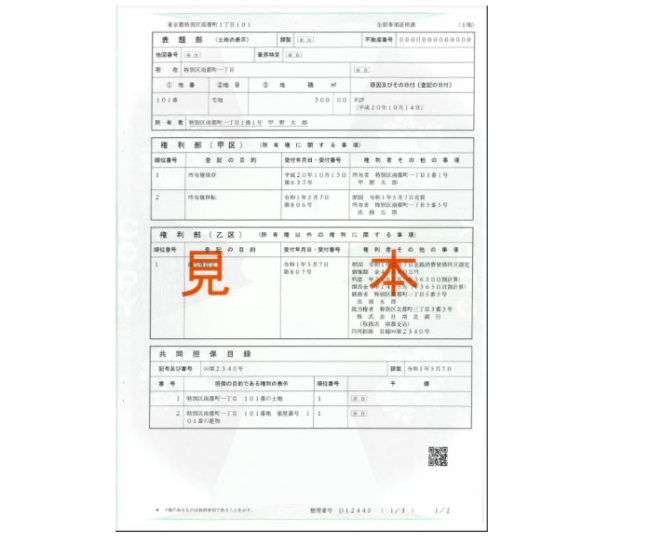

以下は、交付される不動産登記簿謄本の見本になります。

参照:不動産登記簿謄本の見本より

登記記録は、1筆(1区画)の土地、または1個の建物ごとに作成され、登記には、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4つが記載されています。

| 登記書類上の区分 | 記載内容 | 記載事項 |

|---|---|---|

| 表題部(土地) | 不動産の概要 | 所在・地番・地目(田畑、空き地など)・地積(面積) |

| 表題部(建物) | 同上 | 所在・家屋番号・種類・構造・床面積など |

| 権利部(甲区) | 所有権に関する事項の記載 | 所有権保存登記、仮登記、所有権移転登記、差押え等 |

| 権利部(乙区) | 所有権以外の権利に関する事項の記載 | 抵当権、借地権、賃借権など |

| 共同担保目録 | 1つの債権の担保となっている不動産を一覧化したもの※複数件ある場合はそのすべてが記載されている | ― |

ここからは、動産登記簿謄本に記載されている内容について詳しく解説します。

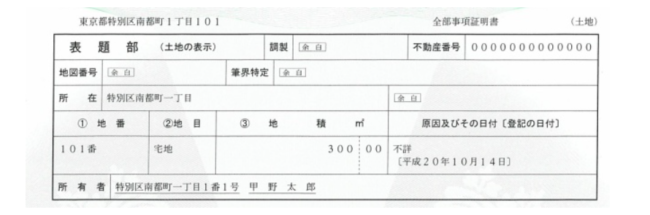

表題部

表題部は、不動産そのものの属性を示す情報です。

土地であれば所在地、地目(田畑・宅地など)、地積(面積)など、建物であれば構造、床面積などが記載されています。

これは不動産の実体的な概要を確認するために重要です。

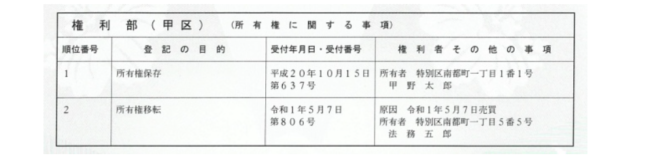

権利部(甲区)

権利部(甲区)には、所有権に関する情報が登録されています。

ここには、登記名義人(所有者)の氏名や住所、どのような経緯で所有権を取得したのか(売買・相続・贈与など)が明記されます。

これにより、不動産の法的所有者が誰であるかが明確になります。

権利部(乙区)

権利部(乙区)では、所有権以外の権利、例えば抵当権、地上権、借地権などが登録されます。

例えば、抵当権は金融機関がローンを保証するために設定されることが多く、これがある場合、物件の購入後に競売にかけられるリスクがあることを意味します。

このセクションは、物件に対する第三者の権利を理解するのに重要です。

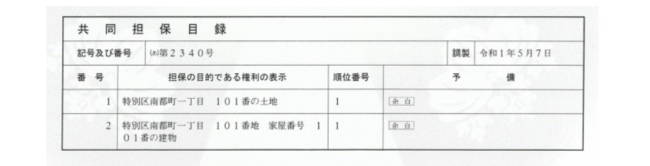

共同担保目録

共同担保目録は、一つの債務に対する複数の不動産の担保を一覧にしたものです。

例えば、一つの大きな借入に対して、複数の不動産が担保として提供される場合、これらは共同担保目録に記載されます。

これにより、一つの債権がどの不動産に対してどのように影響を及ぼすかがわかります。

不動産登記が必要なケース

不動産登記をおこなうケースは、一生に何度もある訳ではありません。

しかし、特定のケースに当てはまるタイミングで、登記を実施しなければいけません。

ここからは、不動産登記が必要なケースを紹介します。

新築建物の完成時(所有権保存登記)

新たに建物を建築した場合、所有権保存登記を行うことで、初めてその建物の所有権を公的に記録できます。

この登記を行わないと、第三者に対して所有権を主張することができません。

不動産の取得時(所有権移転登記)

不動産の取得方法は、購入や相続、譲渡などがあります。この時に、新しい不動産所有者は登記を実施します。

この時の不動産登記は、所有権移転登記と呼ばれます。

- 売買による取得

- 相続による取得(2024年4月1日以降、相続登記が義務化)

- 贈与による取得

- 財産分与による取得(離婚時など)

この時は、建物の表題登記と所有権の保存登記(権利部の甲区欄を作成)の2つの作業をおこないます。

住所を変更した時・結婚等で姓が変わった時

結婚や転居などにより、登記名義人の氏名や住所が変更された場合、変更登記を行う必要があります。

これにより、登記簿上の情報と実際の情報が一致し、将来的なトラブルを防ぐことができます。

住宅ローンを完済した時(抵当権抹消登記)

住宅ローンを完済しても、物件に担保(抵当権)が付き続けます。

この抵当権を取り外すためにも、不動産登記が必要です。

この時の手続きを抵当権抹消登記と呼び、不動産売買をおこなう際は必須となります。

この登記を行わないと、登記簿上に抵当権が残ったままとなり、不動産の売却や新たな融資の際に支障をきたす可能性があります。

建物を解体した時(建物滅失登記)

建物を解体したら、登記簿もそのままにしておく訳にはいきません。

建物を解体した場合など、不動産が物理的に存在しなくなった際には、建物滅失登記を行う必要があります。

これにより、登記簿上の情報が現況と一致し、固定資産税の課税対象から外れるなどの効果があります。

不動産登記の進め方【流れを手順に沿って解説】

不動産登記は、所有権やその他の権利関係を公式に記録する法的手続きです。

以下は、不動産登記の進め方になります。

- 【Step1】司法書士に相談・依頼

- 【Step2】司法書士が作成した書類に署名

- 【Step3】司法書による登記申請

- 【Step4】登記手続きの完了・書類の送付

このプロセスは複雑で、多くの場合、専門家である司法書士の支援が必要となります。

ここからは、不動産登記の進め方について解説します。

【Step1】司法書士に相談・依頼

最初のステップとして、信頼できる司法書士を見つけて相談することが重要です。

多くの場合、初回の相談は無料です。司法書士は、登記の目的や必要性を理解した上で、適切な手続きをアドバイスし、見積もりを提供します。

- 登記の種類(所有権移転、抵当権設定など)

- 必要書類の確認

- 手続きの流れと期間

- 登記などの手続きにかかる費用の見積もり

問題がなければ正式に依頼を行います。

司法書士が作成した書類に署名

依頼を受けた司法書士は、登記に必要な書類を作成します。

これらの書類には、所有者や関係者の署名や押印が必要な場合があり、この部分は本人が行う必要があります。

この際に必要な準備書類は、以下の通りです。(一例)

| 書類名 | 備考 |

|---|---|

| 登記申請書 | 司法書士が作成 |

| 本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど |

| 印鑑証明書 | 市区町村で取得 |

| 登記原因証明情報 | 売買契約書や相続関係説明図など |

一部の書類は本人でなければ取得できないため、この点にも注意が必要です。

司法書士による登記申請

書類が整えば、司法書士が法務局に登記申請を行います。

申請はオンラインまたは窓口で行われ、申請後、法務局による審査が行われます。

この際、登記官は提出された書類が法的に適切か、不備がないかを検討します。

- 司法書士が必要書類を準備

- 法務局へ登記申請

- 法務局による審査

- 登記完了の通知

登記手続きの完了・書類の送付

登記が完了すると、法務局から以下の書類が発行され、依頼者に送付されます。

- 登記識別情報通知書:登記名義人が登記手続きを行う際に必要な情報

- 登記完了証:登記手続きが完了したことを証明する書類

- 登記事項証明書:登記内容を証明する書類(必要に応じて取得)

これらの書類は、不動産の売却や担保設定など、将来的な手続きにおいて重要な役割を果たします。大切に保管してください。

不動産登記の費用(登録免許税)の種類と相場

不動産登記の費用は、ケースによってもかなり違いがあります。

ここからは、不動産登記にかかる費用を4つのケースに分けて紹介していきます。

売買時の所有権移転にかかる登記費用の相場

売買時の所有権移転でかかる登録免許税は、以下の計算式で算出します。

| 土地 | 評価額の1.5%(令和3年3月31日まで) |

|---|---|

| 建物 | 評価額の2%※ |

この場合、土地売買にかかる登録免許税は評価額の1.5%となっています。

ただこちらは、令和3年3月31日までに登記を受ける場合に限定されるので注意が必要です。

一方、建物は基本的に評価額の2%が費用となりますが、条件を満たしていれば軽減税率が適用されるケースもあります。

相続時の所有権移転にかかる登記費用の相場

相続時の所有権移転登記にかかる費用は、土地、建物ともに同じで、評価額の0.4%となります。

贈与時の所有権移転にかかる登記費用の相場

贈与時の所有権移転登記にかかる費用は、土地、建物ともに評価額の2%となります。

贈与は費用がかからない分、費用が高額になっていますね。

抵当権抹消登記にかかる登記費用の相場

抵当権抹消登記では、抵当権が設定されている建物・土地それぞれに1,000円かかります。

つまり建物・土地にそれぞれ抵当権が設定されていた場合、費用は2,000円となります。

不動産登記の期限はいつまで?

不動産登記には、登記の種類や状況に応じて期限が設けられています。

特に、2024年4月1日から施行された相続登記の義務化により、期限内の手続きが求められるようになりました。

相続登記は3年以内の実施が目安

2024年4月1日から相続登記が義務化されたことにより、不動産を相続した場合、以下の期限内に登記を行う必要があります。

- 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内

- 遺産分割協議が成立した場合は、その成立日から3年以内

これらの期限を過ぎても正当な理由がない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化以前に相続が発生した場合は2027年3月31日まで

2024年4月1日以前に相続が発生していた場合は、2027年3月31日までに登記を行う必要があります。

この期限を過ぎても登記を行っていない場合、同様に過料の対象となる可能性があります。

ただ、相続登記の期限内に手続きが難しい場合、相続人申告登記を行うことで義務を履行したとみなされます。

これは、相続人が自らの相続人であることを法務局に申告する手続きです。

ただし、これはあくまで暫定的な措置であり、遺産分割協議が成立した場合は、改めて正式な相続登記を行う必要があります。

建物の表題登記は建物完成から1ヵ月以内が期限

新築の建物を建てた場合、建物の表題登記を行う必要があります。

この登記は、建物の完成から1ヶ月以内に行うことが求められています。

期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

不動産登記をせずにトラブルが発生するケース

上記以外の不動産登記作業は、特に期限が設けられている訳ではありません。

しかし、いくら期限がなくても登記をしないとトラブルに巻き込まれるケースがあります。

すぐに所有権移転登記をしないと所有権を主張できない

所有権移転登記はだいたい1か月が期限となりますが、登記が完了していない段階では、公的に不動産の所有権を主張することができません。

トラブルに巻き込まれないためには、代金を支払ったタイミングで手続きをするのがおすすめです。

相続時すぐに所有権移転登記をしないと時間・手間が発生

不動産を相続したらすぐに所有権移転登記をしないと、新たな相続人が発生して書類集めなどが難航します。

相続人が多くいる場合、その話し合いにも時間がかかるため、早めに手続きをしておかないと作業がより複雑化してしまいます。

不動産登記では司法書士・土地家屋調査士への報酬もかかる

不動産登記は多くの場合、専門家である司法書士に依頼します。

この時にかかる費用相場は、以下の通りです。

| 登記の種類 | 専門家 | 報酬の相場 |

|---|---|---|

| 所有権移転登記(売買) | 司法書士 | 約5万円〜10万円 |

| 所有権移転登記(相続) | 司法書士 | 約6万円〜12万円 |

| 建物表題登記 | 土地家屋調査士 | 約8万円〜12万円 |

この他、代金の決済立ち合いでの交通費など、条件に応じて費用は上乗せされていくので注意が必要です。

上記内容に関しては司法書士に依頼すればOKですが、建物表題登記に関しては土地家屋調査士への依頼が必要なので注意しましょう。

この場合にかかる費用はおよそ8万円前後になります。

自分で不動産登記をする際の注意点

司法書士や土地家屋調査士に依頼する際にかかる費用を払いたくないので、自分で不動産登記をしようとする方も少なからずします。

自分で登記手続きをすれば費用はかなり抑えることができますが、一方で素人がこうした専門的な分野に挑戦すると、大きなリスクが生じます。

ここからは、自分で不動産登記をおこなう注意点を解説します。

注意点1】不動産取引のルールに違反するリスクが高まる

不動産は高額な資産であり、国・自治体にとっても重要なものです。

そのため、取引のルールも厳格に定められています。

初心者が自分なりに不動産登記をおこなえば、知らぬ間にルールに違反してしまう可能性が高まります。

登記に専門家がいるのは、金銭が大きく動く作業だからです。

そのため、自分で不動産登記をおこなうと詐欺などに狙われるリスクも高くなります。

注意点2】金融機関が専門化以外の登記作業を認めないケースがある

住宅ローン融資を伴う不動産売買の場合、銀行側が「正当な売買をおこなうために、司法書士を立ててほしい」と依頼してくる可能性があります。

例えば、金融機関が下記のような認識を持ったり、対応をおこなう可能性があります。

- 住宅ローンの審査において、登記内容の正確性に疑問を持たれる。

- 融資実行の条件として、専門家による登記を求められる。

- 登記の不備が原因で、融資が遅延または拒否される。

これを避けるためには、事前に金融機関しっかり相談するしかありません。

注意点3】表題登記のために図面作成が必要

建物の表題登記には図面が必要になるので、専門家に依頼しない場合は自分で作成するしかありません。

建物の表題登記を行う際には、「建物図面」と「各階平面図」の作成が必要です。これらの図面は、以下の要件を満たす必要があります。

- 用紙サイズはB4。

- 建物図面の縮尺は1/500、各階平面図の縮尺は1/250。

- 線の太さは0.2mm以下。

- 図面には、方位、縮尺、建物の形状、床面積、求積方法などを明記。

図面の作成には、手書きやCAD、Excelなどを使用することができますが、規定に沿った正確な作成が求められます。

不安がある場合は、土地家屋調査士に依頼することを検討してください。

不動産登記に関する質問

不動産登記は、所有権やその他の権利を明確にする重要な手続きです。

しかし、多くの人にとってその手続きや義務については不明な点が多いものです。

以下では、よくある疑問に対して解説を行います。

不動産登記はいつまで行わなければならない?

特に、相続登記や住所・氏名変更登記には法的な期限が設けられています。

- 相続登記:2024年4月1日以降、相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。

- 住所・氏名変更登記:2026年4月1日以降、住所や氏名に変更があった場合、変更日から2年以内に登記を行うことが義務付けられます。

これらの期限を過ぎると、過料などの罰則が科される可能性がありますので、早めの手続きを心がけましょう。

不動産登記を行わなかったらどうなる?

- 所有権の主張が困難になる:登記を行わないと、第三者に対して所有権を主張することが難しくなります。

- 相続登記の未了による罰則:相続登記を期限内に行わなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

- 不動産の売却や担保設定が困難になる:登記が完了していない不動産は、売却や担保設定が難しくなります。

これらのリスクを回避するためにも、適切な時期に登記手続きを行うことが重要です。

引っ越しや結婚などを理由に住所・氏名が変わるときは登記内容の変更は必要?

変更登記を怠ると、以下のような問題が生じる可能性があります。

- 登記情報と実際の情報の不一致:登記情報が現実と異なるため、取引時に信用を損なう可能性があります。

- 通知の不達:法務局からの重要な通知が届かないことがあります。

- 罰則の対象:義務違反として過料が科されることがあります。

これらのリスクを避けるためにも、住所や氏名に変更があった場合は、速やかに変更登記を行いましょう。

不動産登記は自分で進めることもできる?

- 専門的な知識が必要:登記申請書の作成や必要書類の準備には、法律や手続きに関する知識が求められます。

- 時間と労力がかかる:手続きに不備があると、補正や再申請が必要になることがあります。

- 法務局の案内を活用:法務局では、登記手続きに関する案内を行っていますが、具体的な書類の作成や内容の確認は行っていません。

手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

不動産取得したら司法書士の力を借りて不動産登記を済ませよう

不動産を取得した際には、所有権を公的に証明するために不動産登記が必要です。

登記手続きは専門的な知識が求められるため、司法書士に依頼することが一般的です。

司法書士は登記手続きの専門家であり、複雑な手続きを正確に進めてくれます。

また、必要書類の収集や申請書の作成を代行してくれるため、自分で行うよりも手間が省けます。

これらの理由から、不動産を取得した際には、司法書士の力を借りて登記手続きを進めることをおすすめします。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)