不動産を売却しようと思っている方は、ほぼ、間違いなく少しでも高く売りたいと考えています。これに対して買主の方は少しでも安く買いたいと考えています。

不動産売却では、購入希望者から値引き交渉を受けることが珍しくありません。物件の売り出し価格と実際の成約価格には差が出ることも多く、「どこまで応じるべきか」「適正な値下げ幅はどれくらいか」と悩む売主も多く存在します。

住み替えの資金作りや税金対策で少しでも早く売りたい方は、賢く値下げしてなるべく高く売却しましょう。ここでは、不動産売却の値下げのタイミングやコツについて紹介します。

不動産売却で値引き交渉が発生するケース・理由

理由1】仲介売却では売れ残る事例が珍しくない

仲介売却では、仲介業者が物件情報のレインズへの登録や広告活動、販売営業などをおこない、購入を希望する第三者を見つけて売買契約を結ぶというフローをとります。

つまり、売り出せば期限内に成約できる確証が全くない取引となります。

築浅・好立地などの人気が高い物件であれば早期に成約する可能性は相対的に高いですが、実際に成約を取れるかどうかは仲介業者の販売力や運・タイミングに左右される面もあります。

| 年度(年) | 新規登録件数(件)※ | 成約件数(件) | 成約件数の割合(%) ※小数点2位以下切り捨て |

|---|---|---|---|

| 2013 | 162,085 | 36,762 | 22.6% |

| 2014 | 162,845 | 33,265 | 20.4% |

| 2015 | 184,760 | 35,100 | 18.9% |

| 2016 | 193,520 | 37,446 | 19.3% |

| 2017 | 197,207 | 37,172 | 18.8% |

| 2018 | 208,786 | 37,601 | 18.0% |

| 2019 | 201,966 | 37,912 | 18.7% |

| 2020 | 170,388 | 37,049 | 21.7% |

| 2021 | 160,554 | 37,828 | 23.5% |

| 2022 | 181,149 | 35,381 | 19.5% |

※同年度に、レインズへ新規登録された物件の件数

上記は首都圏の中古マンションの年度ごとのレインズ新規登録(売り出し)件数と成約件数を比較したものになります。

こちらのデータに拠ると年度ごとの成約物件の割合は20%前後となっており、少なくとも売り出した物件の半数以上は成約が翌年に持ち越しとなり、その中には売れ残りが続くことで売却を諦める層もいると予想されます。

このように、仲介売却は売れ残ることが珍しくない取引であり、成約をさせるために自発的に値下げをしたり、購入希望者からの値下げ要求を呑むというのが現実的な選択肢となります。

理由2】売り出しから3ヵ月~6ヵ月めどで値下げを検討するケースが多い

売却活動が長引くと、「そろそろ売主は価格を下げたい時期だ」と買主側に見なされやすくなります。

特に、売り出しから3か月以上経過しても成約に至らない物件は、売れ残り感が出てしまい、価格交渉の対象になりやすい傾向があります。

一般的な成約期間と言われる3ヵ月~6ヵ月を過ぎても成約見込がない場合は、仲介業者が値下げを売主に打診するというケースも珍しくありません。

理由3】売り出し期間が長期になるほど値下げせざるを得なくなる

不動産ポータルサイト(SUUMO・アットホーム・HOME’Sなど)は、新着物件を検索結果の上位に表示するアルゴリズムを採用しているケースが多く、売り出して時間が経った物件は自然と閲覧数が減少します。

この結果、問い合わせ件数や内覧希望者が減少し、売主側が値下げを検討せざるを得ない状況に追い込まれやすくなります。

条件が良い物件であればそれでも粘って長期に売り出すという選択もありですが、基本的には上記の通り、売れ残りが長くなるほど成約率は下がっていきます。

こうした状況を打開するためには、現実的に値下げが最も有効な方法となります。

理由4】売主に早く売りたい事情があると値引き交渉が通りやすい

買主側は「売主が早く売却したがっている」「資金繰りや住み替えなどの事情で売り急いでいる」などの背景を推測して交渉を仕掛けてきます。

特に「新居の購入と同時進行で売却を進めている」「相続などで空き家になっている」といったケースでは、売主が価格を下げても手放したいと判断していると見られやすくなります。

たとえば、すでに買い替え先の住宅の購入契約を済ませており、ダブルローンのリスクを避けたい売主などは、多少の値引きに応じてでも早期成約を希望する場合があります。

このような売主の事情は、担当営業との会話や売り出しのスピード感などから、買主側に察知されることがあります。

理由5】買主は指値交渉を前提にしているケースが多い

実際の不動産取引では、買主側が「売主の提示価格からある程度の値下げを前提に交渉する」ことが一般的になっています。

特に中古物件では、価格交渉の余地を含めた上で購入資金を検討するケースも多く、値下げを前提とした資金計画で申し込みが行われることもあります。

なお、売り出し価格は原則として売主の希望額に基づいて設定されるため、買主側からすれば売主の基準だけで決めた価格という前提があります。

ほとんどの売主は少しでも高く売りたいと考えているので、査定価格の1割~2割増し程度で売り出すことも珍しくありません。

新築住宅と異なり中古物件には定価がないため、成約時の取引価格は売主・買主双方の合意価格であることが前提です。

そのため、買主と売主の合意によって価格を調整することは、ある意味フェアな交渉と考えられやすい点にも注意が必要です。

不動産売却の値引き交渉の具体的なフロー

一般的な不動産売却は下記の流れで進んでいきます。

- 流れ1】売却活動の準備

- 流れ2】不動産一括査定サイトで複数社を比較

- 流れ3】媒介契約の締結

- 流れ4】売却活動・内覧準備

- 流れ5】内覧対応

- 流れ6】買付(購入申込書)を受け取る

- 流れ7】売買契約の締結

- 流れ8】引き渡し・決済

- 流れ9】確定申告

このうち、値引き交渉は内覧をおこなった後、買主から提出される買付(購入申込書)に条件が記載されているケースが多いです。

買付(購入申込書)は買主側の要望をまとめたもので、「この条件で取引してくれるのであれば、問題なく契約できる」というものです。

要求を売主側が拒否することもできますが、一度話し合いをおこなってお互いの折衷案を決めて契約に進むというケースもあります。

買付(購入申込書)で課題になるのは先方の希望価格の他、古くなった部分の解体やリフォーム費用などをどちらが持つのかなども良くあります。

値引き交渉の一般的なタイミングと目安額

売り出しから3〜6か月が交渉の一般的なタイミング

不動産売却において、値引き交渉が本格化するのは売り出しから3か月〜6か月が経過した頃とされています。

特に、不動産ポータルサイトなどに掲載された物件が一定期間売れ残っている場合、「何か理由があるのでは」「そろそろ価格を下げる頃だ」といった印象を与えやすくなります。

売却活動は、開始から2〜3か月程度が最も内覧数や問い合わせ数が多く、その後は緩やかに減少していくのが一般的です。

この“減速期”に入ると、買主側も交渉の余地があると判断し、値下げの打診が入りやすくなります。

実際の成約事例でも、初回価格で売れるのは売り出し後1〜2か月以内のケースに集中しており、それ以降は段階的に価格を見直すことが現実的な対応とされています。

値下げ幅の目安は50万円〜100万円が中心

価格交渉における値下げ幅は、物件価格やエリアにもよりますが、50万円〜100万円程度が中心とされています。

特に3,000万円前後の物件であれば、50万円の値引きは比較的受け入れられやすく、交渉成立のきっかけになることもあります。

一方で、1,000万円台の物件で100万円の値引きを求められるようなケースでは、売主側にとってはかなりの負担になるため、交渉の余地を慎重に判断する必要があります。

仲介担当者に周辺の成約事例や相場と比較した根拠を提示してもらいながら、価格調整の可否を検討するのが現実的です。

また、売主自身が価格交渉に心理的抵抗を持っていたとしても、買主側は「ある程度の指値は当然」と考えていることが多いため、事前に想定しておくことが重要です。

地域や物件の特性によって交渉タイミングは異なる

一般的な傾向はあるものの、値引き交渉のタイミングは地域や物件の属性によって前後する点にも注意が必要です。

たとえば、地方都市では売却までの平均期間が長めにかかることが多く、売り出し後すぐに交渉が入ることもあります。

また、築古物件や空き家などの場合は、内覧前から「価格が下がりそうな物件」として買主に認識されることもあり、早期の交渉を受けやすい傾向があります。

一方で、新築に近い築浅マンションや都心部の人気エリアの物件では、相場より安く出していれば早期に成約するため、交渉が入る前に売れるケースもあります。

値引き交渉を受け入れるべきか判断する基準

周辺相場と比較して価格が妥当かを確認

値引き交渉を受け入れるべきか迷った際、最も基本となるのが周辺相場との比較です。

近隣の同条件物件(築年数・間取り・駅距離など)と比較して明らかに割高であれば、交渉を機に価格を見直すのが現実的です。

一方で、買主側の目論見が適正価格で取引をしたいというのではなく、できるだけ安く買い叩きたいというものだった場合は、要求を受け入れることで損をする可能性が高いです。

内覧数や問い合わせ件数の推移をチェック

反響状況の変化も、価格が適正かどうかを測る重要な指標です。

売り出し直後と比べて明らかに内覧数や問い合わせ件数が減少している場合、現在の価格に対して買主の関心が薄れている可能性があります。

たとえば、初月に10件以上の問い合わせがあったにもかかわらず、3か月目以降は月1件以下に落ち込んでいる場合は、価格設定に見直しが必要と考えるべき状況です。

こうした反応の鈍化は、交渉の受け入れを検討する一つのシグナルになります。

仲介担当者の見解や売却方針を再確認

値引き交渉を安易に受けるべきではありませんが、仲介担当者の見解も重要な判断材料となります。

現場の反響状況や買主の本気度、他の見込み客の有無など、売主には見えない情報を持っているからです。

「ここで交渉に応じれば成約の可能性が高い」「今後さらに価格交渉が入る可能性がある」などの助言があれば、それを踏まえた柔軟な判断も選択肢の一つです。

逆に、まだ十分な反響が見込めると判断される場合は、強気の価格維持も可能です。

最終的には、「どこまでなら譲歩できるのか」を事前に明確にしておき、無理のない価格戦略を組むことが売主にとっての安心材料となります。

購入希望者から値引き交渉を受けた時の対処法

まずは冷静に買主の希望条件を確認する

購入希望者からの値引き交渉を受けた場合、まず重要なのは「即答しないこと」です。

感情的に応じたり断ったりするのではなく、冷静に買主の希望条件や購入意欲の度合いを確認する姿勢が求められます。

たとえば、ローン事前審査を通過しているかどうか、引渡し希望時期はいつか、他に検討中の物件があるかなどを整理することで、その買主がどれほど本気かが把握できます。

誠実な希望条件が提示されていれば、多少の値下げを検討する余地が生まれます。

大幅すぎる希望額には応じない

交渉だからといって、どんな値下げ要求にも応じる必要はありません。

特に、相場よりも著しく低い金額や、物件の価値を無視したような指値が提示された場合は、毅然と断ることも選択肢の一つです。

たとえば「3,000万円で売り出している物件に対して2,700万円にしてほしい」といった交渉は、全体の1割(▲300万円)に相当し、売主の損失が大きくなりすぎる可能性があります。

このような要求には、「他の内覧予定者もいる」「相場的にこの価格が妥当」といった事実を伝え、断る判断も妥当です。

売主本人が直接交渉しない

買主からの交渉に対して、売主自身が直接対応するのは避けた方が無難です。

価格交渉は利害がぶつかりやすいため、個人同士でやり取りをすると感情的なトラブルに発展しやすくなります。

仲介業者を介することで、第三者的な調整役として冷静かつ専門的な対話が可能になります。

特に売買契約直前のタイミングでは、買主が「最終値引き」を求めてくるケースもあるため、プロの判断と調整力が結果を大きく左右します。

大幅な値下げをできるだけ防ぐための工夫

売却時期は繁忙期を狙って設定する

売却活動は「買い手が多くなる時期」に重ねることで、値引き交渉を受けにくくなります。

特に不動産市場では、転勤・入学・進学などのライフイベントが集中する2~3月(春の繁忙期)と9〜10月(秋の動き出し期)が、問い合わせが活発になる時期として知られています。

| 年月 | 成約件数(件) |

|---|---|

| 2022年3月 | 3,405 |

| 2022年4月 | 3,094 |

| 2022年5月 | 2,877 |

| 2022年6月 | 3,003 |

| 2022年7月 | 3,104 |

| 2022年8月 | 2,346 |

| 2022年9月 | 2,990 |

| 2022年10月 | 3,072 |

| 2022年11月 | 2,797 |

| 2022年12月 | 2,835 |

| 2023年1月 | 2,581 |

| 2023年2月 | 3,240 |

繁忙期に売り出すことで内覧数も増えやすく、価格交渉の余地を与えにくくなります。

内覧前に清掃・整理を徹底する

実際の購入判断では、買主が最初の5分〜10分の印象で決断を下すことも少なくありません。

室内の清潔さ・明るさ・生活感の抑え方が、価格評価に直結するケースもあります。

たとえば、同じ間取り・築年数のマンションでも、片方は「荷物が多く生活感の強い印象」、もう片方は「照明も明るく整頓されたモデルルーム風」だった場合、後者のほうが希望価格に近い金額での交渉成立に至りやすくなります。

特に水回り(キッチン・浴室・トイレ)は清潔感が重視されるポイントです。

ハウスクリーニングを活用すれば、2LDK〜3LDKの分譲マンションでも約3〜6万円で全体清掃が可能なケースもあります。

複数業者から査定を取る

大幅な値下げを避けるためには、売却開始時点での「初期設定価格」が現実的かどうかを見極める必要があります。

1社の査定だけで価格を決めると、根拠が弱くなり、後に交渉余地が大きく生まれる可能性があります。

最低でも3社以上から査定を取得し、「成約想定価格」の分布を確認することで、過度な高値設定や過小評価を避けられます。

無料で比較できる不動産一括査定サイトも有効です。

売却停止・リスケも選択肢として想定しておく

交渉が思うように進まない場合には、思い切って売却を一時停止(リスケ)するという判断もあります。

市場環境が悪い時期や、買主側の足元を見られていると感じる場合は、売却時期を見直すことで価格維持につながることもあります。

たとえば、金利上昇やエリア内の供給過多が発生している場合などは無理に売るよりも数か月〜半年程度時期をずらす方が得策なケースもあるため、資金計画に余裕がある場合は「撤退ライン」も検討しておくことが大切です。

不動産売却の値下げや価格設定に関する注意点

注意点1】値下げをする際は相場感が最大の基準となる

売り出し物件の値下げをする場合は、価格を下げれば下がるほどお得感は増えて成約しやすくなります。

ただし、一定の価格はその物件の質を保証するものでもありますし、何より必要以上に価格を下げると売主にとって損をしてしまいます。

値下げをすべきケースは原則、同様の条件の物件と比較して割高感を感じさせる場合であり、それ以外のケースで必要以上に値下げをするのはリスクがあります。

また、不動産は基本的に市場価格で取引されるので、一般的に割高な売り出し価格を設定していたとしても周辺価格と比較して違和感がなければ、問題がない可能性が高いです。

そのため、売主主導で値下げをする場合は、周辺相場を確認した上で売り出し価格を調整することを優先しましょう。

注意点2】値下げが必ずしも成約率を上げるとは限らない

前述の通り、売り出し価格の値下げは必要以上に高値がついている物件の価格を適正価格に戻すというのが原則の目的であり、もともと需要がないような不動産に対して値下げをしても、成約率が上がるとは限りません。

実際、現在は自治体主導で空き家バンクという古民家などの空き家を仲介するサービスがありますが、地方の自治体だと格安に設定したり、無償での譲渡だったりしても貰い手が出てこないケースがあります。

こうした不動産はそもそも売却をするのが難しいので、仲介ではなく不動産会社に買い取ってもらったり、更地化をして売ったり、土地活用をおこなうなどの方法も一つの手です。

注意点3】必要以上に値下げを促す仲介業者に注意

仲介売却では高値で成約するほど仲介業者に支払われる仲介手数料が値上がりするのでメリットは大きいですが、だからといって仲介業者は必ずしも「仲介物件を少しでも高く売りたい」と考えている訳ではありません。

むしろ、何か月も粘って数十万円~数百万円高く成約させるよりも、適正価格以下で売って早期成約できれば、回転率が上がってトータルの利益を大きくできると考える不動産会社も少なくありません。

必要以上に売り出し価格の値下げをおすすめされていると感じる場合は、上記のような思惑がある可能性も十分考えられるため、注意が必要です。

注意点4】値下げをしないためにはスケジュールの余裕が大切

購入申込書に値下げの要望が含まれていた場合、契約を拒否しても他に候補がいなければ、また1から内覧候補を探していかなければいけません。

転勤や離婚などで売却までの期間が短く、また1から販売活動をするのが難しい場合は、値下げ要求を全面的に受けざるを得ないという状況になりかねません。

特に売り出し価格を相場より高めに設定する場合、成約までは平均以上の期間がかかることを前提としてスケジュール設定をしておく必要があります。

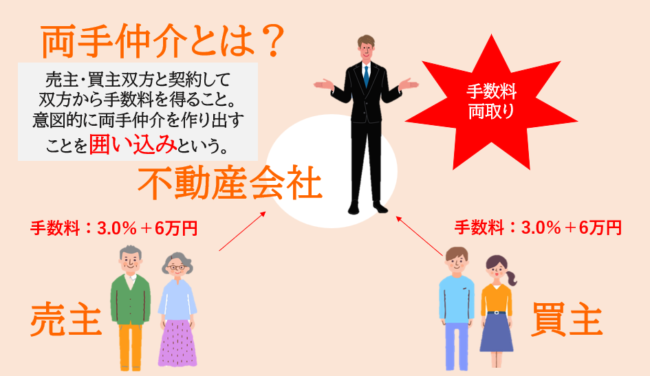

注意点5】囲い込みのリスクを考慮する

囲い込みとは、両手仲介(売主・買主双方の仲介業者が同じ会社の状態)によって仲介手数料を1社が両取りする状況を意図的に作り出すため、外部に物件情報を公開させなかったり、販売活動を遅延させたりする行為を指します。

囲い込みとは、両手仲介(売主・買主双方の仲介業者が同じ会社の状態)によって仲介手数料を1社が両取りする状況を意図的に作り出すため、外部に物件情報を公開させなかったり、販売活動を遅延させたりする行為を指します。

具体的にはレインズやSUUMOなどのポータルサイトに物件情報を登録しなかったり、他社からの問い合わせの対応をわざと無視したり、遅らせたりするケースなどが挙げられます。

大手仲介業者だと全国に直営店舗が100店舗以上あるケースも珍しくないため、自然に両手仲介が成立するケースも多いです。そのため、囲い込みかどうかを判断するのは難しい部分もあります。

囲い込みが疑わしい場合は、他社にレインズの登録状況を確認してもらうといった対応も一つの手です。

![GRO-BELラボ[株式会社グローベルス]](http://gro-bels.co.jp/labo/wp-content/uploads/2024/08/ラボ ロゴ-02-1.jpg)

-首都圏中古マンション成約物件平均価格の推移.png)