不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

不動産鑑定士 大野 健

大野不動産鑑定事務所 代表

東京工業大学卒業。神奈川県不動産鑑定士協会所属。

2022年に大野不動産鑑定事務所の代表に就任。

大野不動産鑑定事務所は1986年に開業し、神奈川県を中心に企業から個人の方まで幅広く 鑑定評価業務を行うほか、再開発などのコンサルタント業務も手掛ける。

●大野不動産鑑定事務所のホームページ(https://ohno-kantei.co.jp/)

家を売却する時に「自分の家はどのくらいで売れるの?」ときになりますよね。

不動産会社に査定してもらう前に家の売却価格を知りたいという人は多いです。

しかし「価格の調べ方がよくわからない」「築年数と価格の関係がわからない」とさまざまな疑問が生じてしまいます。

そこで今回は、2022年最新の家売却相場を紹介し、家の売却相場を自分で調べる方法を分かりやすく解説します。

築年数がどのように影響するのか、詳しく紹介しているので家の売却相場を自分で調べたい人は必見です。

→家の査定の注意点18選!事前に知っておきたいリスクと失敗しない査定方法を徹底解説

◎家売却相場の見積りを大手業者に一括で依頼!

不動産鑑定士 大野 健

大野不動産鑑定事務所 代表

東京工業大学卒業。神奈川県不動産鑑定士協会所属。

2022年に大野不動産鑑定事務所の代表に就任。

大野不動産鑑定事務所は1986年に開業し、神奈川県を中心に企業から個人の方まで幅広く 鑑定評価業務を行うほか、再開発などのコンサルタント業務も手掛ける。

●大野不動産鑑定事務所のホームページ(https://ohno-kantei.co.jp/)

所有する家を売却する時に決める売却価格は、所有者自身が自由に決めていいこととなっています。

しかし、価格が極端に高すぎたり、低すぎたりと、買い手が寄り付かず、いつまでも売買契約に至りません。

売値を決めるなら、業者依頼で査定を行うのが最もですが、それ以外にも自分で査定額を調べる方法があります。

ここからは、1つずつその方法を解説します。

1つ目は、所有物件を購入した時の金額から、劣化した分を差し引いて算出する方法です。

劣化した分とは、築年数のことを指し、ここで用いる計算方法が逓減率というものです。

逓減率とは、時間の経過とともに数量や程度が減少していく割合です。

建物の逓減率は、経年減価補正率が参考になります。

| 経過年数 | 経年減価補正率 |

|---|---|

| 1 | 0.9579 |

| 5 | 0.8569 |

| 10 | 0.7397 |

| 15 | 0.6225 |

参照経年減価補正率より

例えば、新築の木造戸建て住宅を4,500万円(土地2,500万円+物件2,000万円)で購入し、築年数が15年経過した時点で売却する時は、以下の計算式を用いて計算します。

家の売却額=購入額×逓減率(経年減価補正率)

上記の数式に当てはめると、「2,500万円+2,000万円×0.6225=2,801万円」となります。

ただし、家の売却価格は、築年数以外の要素によってもかわり、土地価格自体も変動するものです。

ここで算出している金額はあくまで概算、大まかな売却価格と思っておくのがいいでしょう。

2つ目の査定方法は、周辺の戸建て物件の価格を参考に売却価格を算出する方法です。

この方法を用いて査定額を算出するときは、国土交通省が公表している「土地総合情報システム」から売却する家がある所在地にて実施された過去の取引事例を参考に査定額を算出してみることです。

ただし、個人情報保護の観点から、売却事例の詳細な情報は掲載されていません。

最後に紹介する方法は、不動産会社に査定依頼を出すことです。

不動産会社に依頼して査定額を算出する方法には、机上査定と訪問査定の2種類があります。

机上査定は、不動産会社に物件の築年数や間取り、土地面積などの情報を伝えた後、会社側が所有する市況や所有データを基に査定額を算出します。

人為的に行われる査定ゆえ、数百万円の差額が生まれてしまいますが、連絡1本ですぐ査定額を算出してくれます。

訪問査定は、業者を現地に招いてから査定を行います。

他の査定とは違い、物件そのものが持つ個別事情と呼ばれる瑕疵や築年数、目視でしか確認できない状態を念入りに調査して査定額を算出してくれます。

査定結果は性格ですが、査定を行ってくれる方の主観が強く反映されていることがあるため、会社によって数百万円の差が生じます。

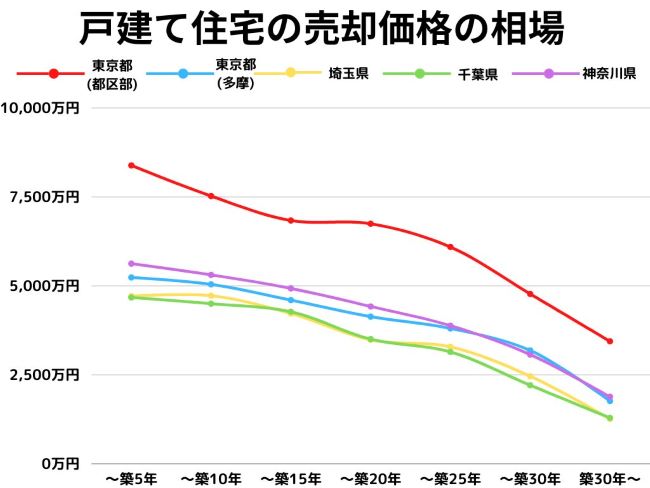

戸建て住宅の売却価格は、その年の経済状況やエリア需要、地価変動などの外的要因の影響で常に価格が前後しています。

しかし、家の資産価値を決める要因の最たる部分は、物件の築年数によるところが大きいです。

以下は、首都圏にある中古戸建住宅の売却価格の相場を築年数別でまとめた表とグラフになります。

| 築年数 | 東京都(都区部) | 東京都(多摩) | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |

|---|---|---|---|---|---|

| ~築5年 | 8,387万円 | 5,239万円 | 4,714万円 | 4,677万円 | 5,627万円 |

| ~築10年 | 7,524万円 | 5,045万円 | 4,726万円 | 4,502万円 | 5,312万円 |

| ~築15年 | 6,839万円 | 4,603万円 | 4,226万円 | 4,275万円 | 4,932万円 |

| ~築20年 | 6,748万円 | 4,139万円 | 3,487万円 | 3,507万円 | 4,425万円 |

| ~築25年 | 6,095万円 | 3,808万円 | 3,290万円 | 3,147万円 | 3,884万円 |

| ~築30年 | 4,776万円 | 3,189万円 | 2,466万円 | 2,212万円 | 3,073万円 |

| 築30年~ | 3,445万円 | 1,770万円 | 1,266万円 | 1,294万円 | 1,887万円 |

出典:レインズ: 首都圏中古マンション・中古戸建住宅地域別・築年帯別成約状況【2023年1~3月】より

上記の表とグラフを見る限り、築年数がプラス5年間加算されていくにつれて、売却価格が下落し続けています。

この傾向から、どんなに条件の良い家でも築年数の経過による価値下落を避けることができないことを暗示しているため、家の売却を考えているなら、早々に結論を出すのがいいでしょう。

ここからは、各築年数ごとに見られる売却相場の特徴について解説して行きます。

| 築年数 | 東京都(都区部) | 東京都(多摩) | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |

|---|---|---|---|---|---|

| ~築5年 | 8,387万円 | 5,239万円 | 4,714万円 | 4,677万円 | 5,627万円 |

新築~築5年未満の家の売却価格は、販売価格の約9割近い価格で販売されている傾向にあり、後述する築年数を経た物件の中では高値で取引されます。

また市場に出回ることが稀という理由から高値で取引されています。

売却価格は、新築の時の販売価格からやや下がりますが、下落率が1割未満なため、元値に近い価格で売却ができます。

しかし、家を売却するには住宅ローンの完済が必須なうえ、利益が出た時に収める譲渡所得税の税率が非常に高いです。

特に住宅ローンを元利金等返済で借入れているなら、利息分の返済負担が重く、元金があまり減っていない状態です。

加えて、家の価値は入居した時点で下がり続けるので、築5年程度で売却してもローン返済ができない可能性が高いです。

また売却による利益が出た場合の譲渡所得税の税率は、所有期間が5年未満という理由で「短期譲渡所得」が適用されます。

| 税区分 | 所有期間 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 |

|---|---|---|---|---|

| 短期譲渡所得 | 5年未満 | 30% | 0.63% | 9% |

| 長期譲渡所得 | 5年以上 | 15% | 0.315% | 5% |

よって、築5年未満の家を売却する場合は、ローン残債と査定価格の把握、売却後の手取り金がいくらになるのかの3点を確認したうえで売却に臨みましょう。

不動産売却の代金と手取りは全然違う!本当はいくら引かれる?| 築年数 | 東京都(都区部) | 東京都(多摩) | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |

|---|---|---|---|---|---|

| ~築5年 | 8,387万円 | 5,239万円 | 4,714万円 | 4,677万円 | 5,627万円 |

| ~築10年 | 7,524万円 | 5,045万円 | 4,726万円 | 4,502万円 | 5,312万円 |

築6年~築10年が経過した家を売却した時の価格相場は、新築~築5年目の家を売却した時の価格相場よりも1割程度下がっていますが、エリアごとの相場価格で見た場合、そん色ないレベルで売却が行えます。

また東京都(都区・多摩)、神奈川県以外は、築5年未満よりも高値で取引されている傾向にあります。

さらに、売りに出す家があるエリアの需要や利便性が高い場合は、購入価格に近い価格帯で売却できる可能性があります。

この結果から、築10年未満の物件の需要は高く、エリアによっては高値で取引できます。

| 築年数 | 東京都(都区部) | 東京都(多摩) | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |

|---|---|---|---|---|---|

| ~築5年 | 8,387万円 | 5,239万円 | 4,714万円 | 4,677万円 | 5,627万円 |

| ~築15年 | 6,839万円 | 4,603万円 | 4,226万円 | 4,275万円 | 4,932万円 |

築11年~15年が経過した家の売却価格の相場は、築5年未満の売却価格の相場から約2割程度落ちた価格帯で取引されています。

また、首都圏内で築10年の家を売却した時の価格相場と比較しても、1,000万円以上の開きが生まれたエリアはありません。

築11年~築15年の家の売却価格が大きく下がっていないのは、中古物件として見た場合、新築よりも購入がしやすいという印象を受けるためです。

築15年未満であれば、住居内のキッチンや浴室、トイレなどの各種設備に不備・不調がないうえ、リフォームを施す必要がありません。

一方、エアコンや給湯器、ガスコンロなどの一部の設備は築10年を経過した時点で交換が必要になってきます。

小規模な修繕・改修、設備交換が必要になるものの、買主からすれば、新築よりも安値で買えるという利点があるので、物件によっては高値で取引できます。

| 築年数 | 東京都(都区部) | 東京都(多摩) | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |

|---|---|---|---|---|---|

| ~築5年 | 8,387万円 | 5,239万円 | 4,714万円 | 4,677万円 | 5,627万円 |

| ~築20年 | 6,748万円 | 4,139万円 | 3,487万円 | 3,507万円 | 4,425万円 |

築16年~築20年を迎えた家を売却した時の売却価格の相場、新築~築5年未満の家の売却価格の相場から約2~3割程度下落した価格で取引されています。

またエリアごとに取引価格に差が生じ始めている状態です。

しかし、売りに出す家があるエリアによっては、築20年を迎える家であっても高値で取引できる可能性があります。

高値で取引する場合、外壁や住宅内のフローリング・壁紙を定期的にメンテナンスしてあげたり、エアコンや給湯機など一部の設備を交換した状態で売りに出すことで、購入希望者の目を引くことができます。

| 築年数 | 東京都(都区部) | 東京都(多摩) | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |

|---|---|---|---|---|---|

| ~築5年 | 8,387万円 | 5,239万円 | 4,714万円 | 4,677万円 | 5,627万円 |

| ~築25年 | 6,095万円 | 3,808万円 | 3,290万円 | 3,147万円 | 3,884万円 |

築21年~築25年を迎えた家の売却価格は、前述した築20年の売却価格の相場とそん色ない価格帯で売却できますが、新築~築5年時の売却価格と比較した場合、約3割5分の割合で下落しています。

しかし、築年数が20年を超えた時点で売却価格の下落は緩やかになっていきます。

この時点で家の売却価格の大部分を土地価格が占めており、建物の価格はほぼゼロに等しい状態です。

特に木造建築の物件の耐用年数は22年とされ、売却相場に大きな影響をもたらしはしませんが、新築志向が強い傾向にある日本では、耐用年数に沿った形で建物の価格を決定する傾向にあります。

| 築年数 | 東京都(都区部) | 東京都(多摩) | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |

|---|---|---|---|---|---|

| ~築5年 | 8,387万円 | 5,239万円 | 4,714万円 | 4,677万円 | 5,627万円 |

| ~築30年 | 4,776万円 | 3,189万円 | 2,466万円 | 2,212万円 | 3,073万円 |

築年数が30年になると、外壁や内装、住居設備が激しく痛み出し、修繕費が高くなります。

また売却価格の相場も6割から5割近くにまで下落し、価格の大部分を土地価格が占めている状態になります。

築30年になる家を売却する場合、リノベーションやリフォームを施した状態で売りに出すのがいいと考える方もいますが、買主の購入ニーズから外れるほか、売却できても修繕にかけた費用の回収ができないなどのデメリットを抱えています。

築30年を迎えた家を売却するときは、複数の不動産会社に相談し、売却戦略を立てながら対策を講じていきましょう。

| 築年数 | 東京都(都区部) | 東京都(多摩) | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |

|---|---|---|---|---|---|

| ~築5年 | 8,387万円 | 5,239万円 | 4,714万円 | 4,677万円 | 5,627万円 |

| 築30年~ | 3,445万円 | 1,770万円 | 1,266万円 | 1,294万円 | 1,887万円 |

築年数が30年を超えた家の売却価格は、新築~築5年の売却価格よりもさらに低額で取引されており、下落率は5~6割近くにまで下がります。

売却価格もほぼ土地価格での取引になってしまうため、エリアによっては、相場以下で家を売却する羽目になります。

築年数が30年を超えた家を売却する際は、築古物件の取り扱いに長けた会社を探して、売却戦略を構築してみましょう。

また、エリアによっては仲介での売却が難しいということもあります。

そのことも踏まえて、業者買取を視野に入れて売却に臨みましょう。

家の相場価格は、住宅が建っている立地も評価額の1つとして見られています。

東京を始め、北海道や大阪、愛知、福岡などの主要都市に人口集中が起きると同時、地方では、人口減少による過疎化が進んでいます。

まず首都圏と言われている一都三県の売却価格の動向を一覧化してみます。

| エリア | 売却価格(万円) | 前年同期比(%) |

|---|---|---|

| 東京都 | 5,201 | -0.9 |

| 神奈川県 | 3,902 | -0.1 |

| 埼玉県 | 2,609 | -0.3 |

| 千葉県 | 2,608 | 7.1 |

参照:レインズ|マーケットデータ「2023(令和5)年8月度(全国版)」より

一都三県の売却状況はいずれも上昇傾向にあることから、エリア需要及び人口集中の高さが伺えます。

売却価格が右肩上がりであれば、築年数が古くとも地価の高騰によって幾分かはカバーできる可能性があります。

ただし、地域別でみると、伸び悩んでいるところや逆に下がっているところもあるので、県全体で人口推移を見るよりも所在地別で確認してみるのがいいでしょう。

次に地方都市に当たる北海道、宮城、東京、静岡、愛知、大阪、広島、福岡の八大都市圏の売却価格の動向を一覧化してみます。

| エリア | 売却価格(万円) | 前年同期比(%) |

|---|---|---|

| 北海道 | 1,853 | +9.7 |

| 宮城県 | 2,432 | +10.2 |

| 東京都 | 5,201 | -0.9 |

| 静岡県 | 1,820 | +10.6 |

| 愛知県 | 2,880 | +3.1 |

| 大阪市 | 2,146 | +2.9 |

| 広島県 | 1,858 | +0.8 |

| 福岡県 | 1,983 | +2.8 |

参照:レインズ|マーケットデータ「2023(令和5)年8月度(全国版)」より

日本8大都市圏に当たる8つの都道府県の中でも、売却価格に大きな開きが生まれています。

上記で一覧化している売却価格は、県全体で見た時の売却相場価格になります。

これを地域別でより細分化していくと、この価格を下回っていく地域や逆に上回る価格で取引されている地域がちらほら出てきます。

不動産売却相場はいくら?地域別の価格と初心者でも簡単に相場を調べる方法家の売却相場を調べておくのは、なんとなく今の金額を知っておくべきだからという訳ではありません。

加えて、売却相場と実際の売却価格にはやはり開きが出てしまうケースも多いです。

その上で、なぜ売却相場を事前に調べておくべきなのでしょうか?

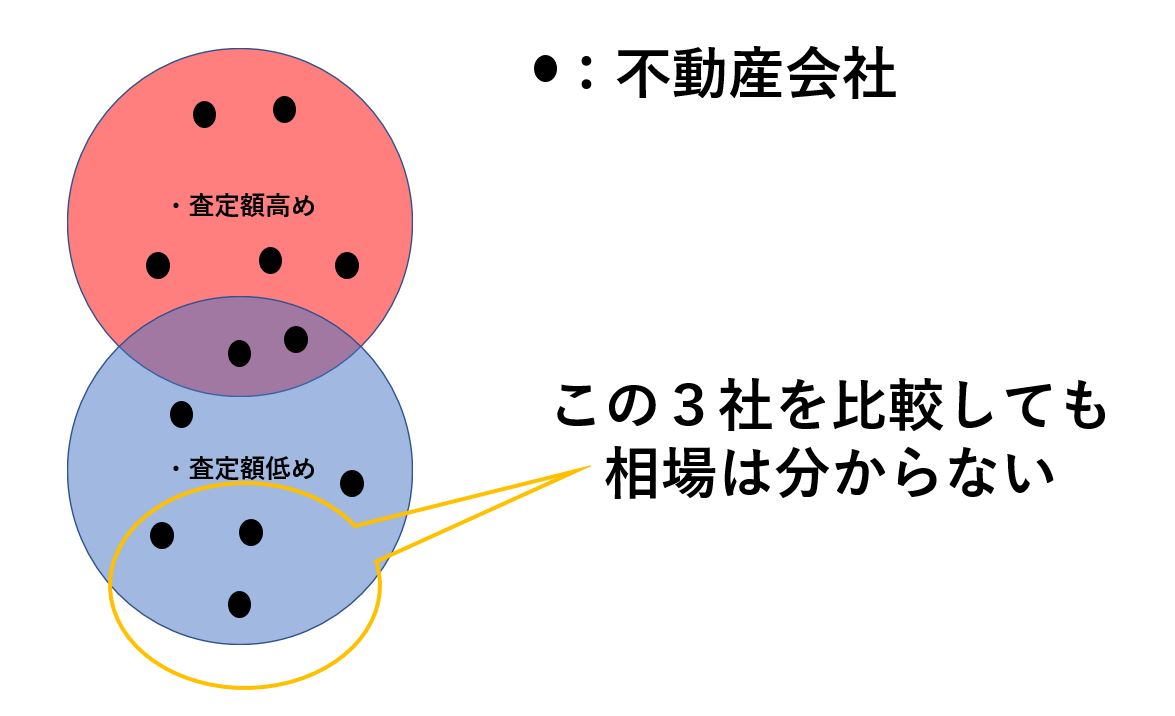

不動産会社を選ぶ際は、一括査定サービスなどを用いて複数社を比較するのが一般的です。

ただ、多くの業者の査定額を比較すれば適正価格が分かるかと言われれば、100%言い切れないでしょう。

上の表にあるように、各不動産会社の査定額はバラバラですが、依頼しないと金額は分かりません。

査定を依頼する業者数で満足してしまうと、表のように査定額が低い業者ばかり依頼してしまっているということになりかねないのです。

「査定額を比較して一番高い業者に依頼するとお得」といっても、相場2,000万円のマンションを、業者の査定額が1,800万円前後の価格帯で比較しても意味がないのです。

これが、事前に家売却相場を知っていれば、複数社に査定依頼をする作業は査定額以上で売れる業者を探す作業というように、明確な目的を設定することができます。

そうなれば、よりスピーディかつ高値で売却をすることが可能になります。

適正価格が2,000万円の家を3,000万円で売るのはほぼ不可能に等しいです。

購入希望者から割高だと思われ売れ残り、結局値下げをしなければならないという情報に陥ってしまいます。

しかし、実際はこうした現実味のない高値で見積もる業者も存在します。

こうした業者は単に実績がなく適切な見積もりができていない可能性もありますが、あえて査定額を高めて契約を取ろうとする業者も中にはいます。

これは、「査定額が高い業者に依頼するほどお得」という言葉を表面的にしか理解していない申込者を騙す意図があります。

査定額が高いほど高く売れるのはその通りですが、相場よりも2割以上高くなると、買ってもらえる可能性はほとんどなくなります。

スムーズに高く売るなら、売却相場の1~2割増しくらいの業者と契約するのがおすすめです。

家売却相場はいつも一定という訳ではありません。

周辺環境や金融情勢などで上下するので、長いスパンで見て相場が上がった時期に売却をするのが最もおすすめです。

家売却相場を1か月おきなどでチェックすれば、前月、前年に比べて現在が売り時かどうか分かってきます。

家売却相場を調べることで、マクロな視点で高額売却の戦略を実施することができるのです。

家の査定は誰でも簡単にできる!まずは相場調査からはじめよう紹介した評価の仕組みを使って計算すれば、家の売却相場を算出することはできます。

ただ、実際の査定ではこれに以下の項目を考慮して価格を修正します。

素人が自力で1から相場を算出するのはほぼ不可能ですが、以下の3つのサイトを利用すれば相場を調べることができます。

それぞれの使い方を、より詳しく見ていきましょう。

土地総合情報システムは国交省が運営している情報データベースで、地域名で検索をすれば過去5年間の取引事例を誰でも見ることができます。

家(戸建て)の相場を調べるには、「種類を選ぶ」という項目で「土地と建物」をチェックしましょう。

その後、地域や年数で絞り込むと、このように成約事例が出てきます。

成約した物件の細かい内容も見られるので、だいたい周辺地域はいくらで売れているのか、類似物件はいくらで売れたのかの目星を付けることができます。

SUUMOやライフルホームズといった不動産ポータルサイトには、売り出し中の物件情報が掲載されています。

土地総合情報システムはあくまで過去の事例を調べるサイトでしたが、ポータルサイトを使えば不動産市場の現況がわかるので信ぴょう性はより高いです。

ただ、こちらに記載されている価格は売り出し中の価格なので、実際の成約価格よりも少し高めに設定されていることが多いです。

参考にする際は注意をしましょう。

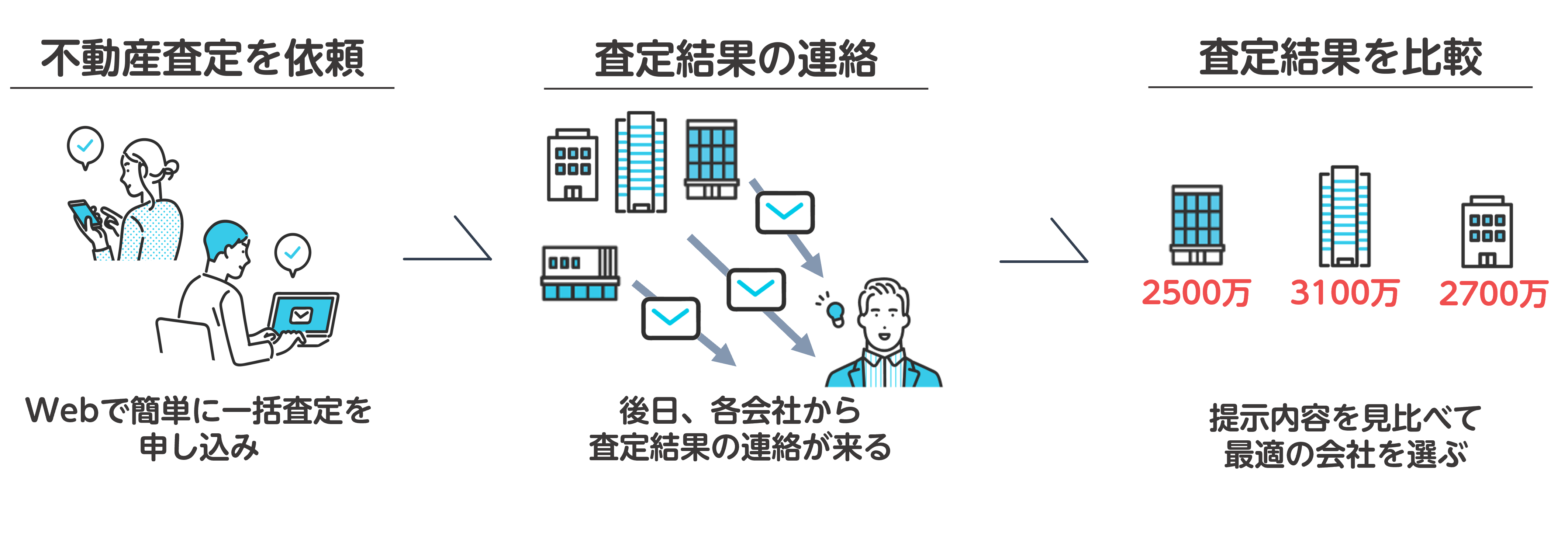

家の相場を調べる際に必須のツールが一括査定サイトです。

簡単な物件情報を送信して、査定対応する優良業者を漏らさず一括で依頼できる優れもので、1社ずつ査定依頼をする手間が大幅に省けます。

上2つは他の事例を元に相場を予測する方法でしたが、一括査定を依頼すると不動産会社が家の調査をしてくれるので精度は一気に上がります。

査定の精度は年々上がっており、現在は売却価格とほぼイコールになってきました。そのため、高い査定額を付けてくれた業者と契約を結べば高値売却できる可能性はかなり高いのです。

サイトの詳しい利用方法はこちらにまとめています。ぜひお読みください。

→不動産一括査定サイトおすすめランキング!不動産売却におすすめの人気33社を比較【2022年最新】ここまで、家の売却相場額の調べ方を紹介してきました。

売却価格を算出するなら、自動シミュレーターや机上査定、訪問査定などの査定システムや業者サービスを利用して算出するのが最適です。

しかし、所有している住宅が今いくらで売れるのかを知ってから売却を行うと考えている方も中にはいらっしゃいます。

そういう方には、匿名で価格算出ができる自動シミュレーターを活用するのが最適ですが、自分で大まかな査定額を算出することも可能です。

自分で査定額を算出する場合、参考にする価格が以下の5つになります。

ここからは、上記5つの価格の算出方法を1つずつ解説します。

実勢価格とは、現在市場に出ている不動産に付けられた市場価格を指します。

実勢価格の算出方法は、主に自動シミュレーターや国土交通省の調査の「不動産取引価格情報検索」の2つで算出することができます。

実勢価格はあくまで、参照価格であり、実際に売れる価格を表しているわけではありません。

あくまで参考程度に利用するのが、最適です。

実勢価格(じっせいかかく)とは?調べ方や公示地価・基準地価や路線価との違いをわかりやすく解説公示地価は、毎年国土交通省が3月に公表する土地の価格です。

公示地価は、土地取引や相続税評価、固定資産税評価の目安額として活用されているほか、金融機関の担保評価、企業保有の土地価格の指標としても利用されています。

公示地価は、相続税土地評価額×掛け目で算出することができ、その前に、路線価と相続税評価額の2つを算出する必要があります。

それぞれの算出方法に関しては、下記記事にて詳しく解説しています。

土地評価額とは?調べ方と自分で計算する方法・売値との違いを解説相続税評価額は、相続税路線価とも言われており、道路に接している宅地の1㎡あたりの価格のことを指します。

相続税評価額は、国税庁が公表している路線価図を利用することで算出することができます。

相続税評価額は、相続税を求めるための価格で、市場価格の8割を目途に設定されています。

そのため、相続税路線価×土地面積÷0.8=市場価格の目安となります。

固定資産税は、1月1日時点で戸建て住宅や土地、マンションなどの不動産を所有している方に課せられる税金です。

毎年納める固定資産税評価額を参考に金額を出すわけですが、税額は3年に1度のペースで見直しされるうえ、各県の市区町村別に算定されています。

不動産所有者は年に一度「固定資産税評価証明書」等により、固定資産税評価額を確認することができます。

固定資産税評価額は、市場価格の7割を目途に設定されているので「固定資産税評価証明書」に記載された土地価格÷0.7=市場価格の目安となります。

なお、公示価格・相続税評価額・固定資産税評価額は、いずれも土地価格の目安なので、建物価格は別途計算する必要があります。

鑑定評価額は、不動産鑑定士という国家資格を有した方が算出した評価額になります。

鑑定評価額は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて算出された価格であると同時に、経済情勢と市場状況を踏まえて算出された金額になります。

また、鑑定評価額は、公示地価や固定資産税、都市計画税など、公的機関に納める税額を出す時に使用されます。

家の査定額を算出するとは、不動産会社は9つの評価ポイントを念入りに調査して、査定額を算出しています。

街の中心部や最寄り駅・バス停までの近さも家の価格に大きく影響します。

特に1都3県なら、周辺環境が充実していなくても都心までアクセス良好ならそれだけで高価格が付くことも珍しくありません。

築古の一軒家を購入する人の多くは建物部分を立て壊した後に新居を建てることを目的としています。

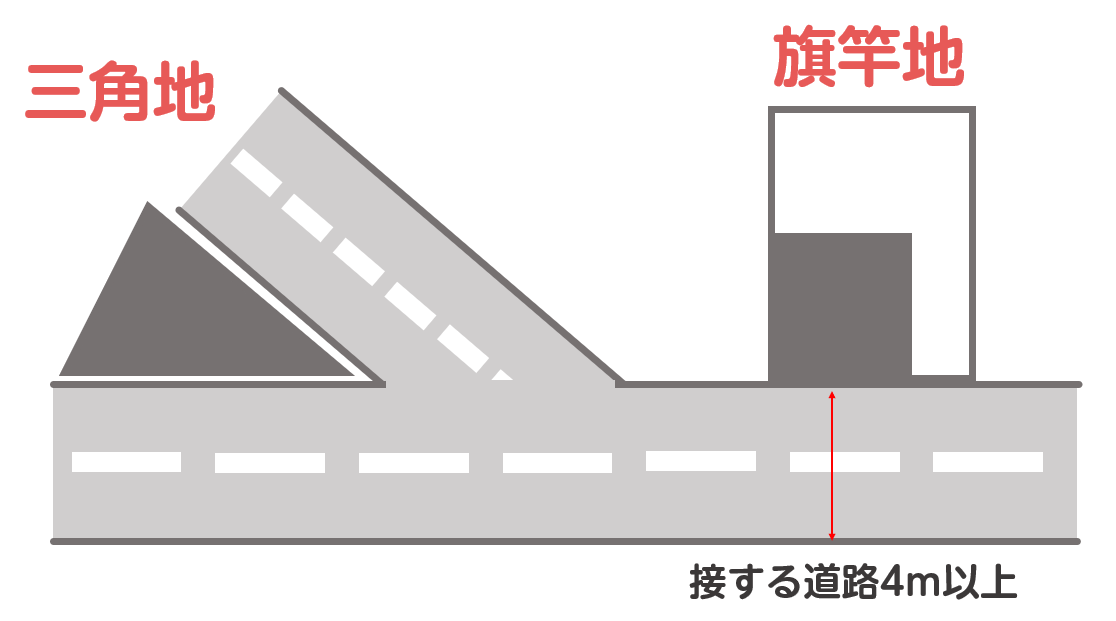

ただ、希望にあった新居を建てられるかどうかは敷地の形状が大きく影響します。

建物を建築しやすい好まれる土地は整地といって正方形や長方形の土地が主になります。

対して、三角地、旗竿地などの不整地は相場が低くなる傾向にあります。

建物は横・縦の幅で最低限確保しなければいけない面積があるので、土地の形状に合わせて100%柔軟に建物の構造を変化させられる訳ではありません。そのため上記の三角地のように面積は広くても建てられる家に大きな制限がかかってしまうのです。

周辺が高いビルなどにかこまれており、日当たりが悪いケースもあります。

日当たりの悪さは国土交通省が発表する基準地価などにはあらわれていませんが、家の売却時に査定額を算出する際は影響してくるので注意が必要です。

建築基準法の接道義務により、都市計画区域の中に家を建てる際は「幅が4メートル以上の道路に、2メートル以上接していること」が義務となっています。

火災などの時の避難経路の確保などが接道状況を確保している主な理由ですが、このルールが制定される前に建築された物件は途中で修繕などをおこなう必要はありません。

ただし、ルールが制定された後に同じような物件を建てることはできない(再建築不可物件)ので、利用できる人が限られてしまい、それにあわせて価格も下がってしまいます。

家そのものの価値だけでなく、商業施設や医療施設の充実度なども相場に影響します。

特に学校や会社が近くにある場合は、そこに所属をする人からの需要が高くなるので価値は高まります。

一方で、人口が少なく需要に乏しいエリアはどれだけ高評価の物件があったとしても、相場は低くなりがちです。

戸建て住宅の場合、築年数が20年を超えてくると建物部分の価値はほぼ0になると言われています。

購入時の一戸建ての建物部分の価格が2,000万円なら、築20年で価値が0になると仮定した場合、単純計算で1年に100万円ずつ価格が下がっていく計算になります。

同じ築年数・材質の家でも使い方が乱暴な場合は価格が落ちてしまいます。

ちょっとした傷や凹みは価格に大きく影響しませんが、設備の故障などで物件の機能性が大きく落ちている場合は注意が必要です。

前述の通り、家は築20年を超えると大きく価値は下がっていきます。

ただ、その中でもリフォームをおこなっている場合といない場合では価格が変わってきます。

当然、リフォームを施した家のほうが価格は高くなりますが、例えば1,000万円のリフォームを施したからといって家の売却価格が1,000万円上がるケースはほとんどありません。

家売却の前に大規模なリフォームをおこなう必要はありませんが、以前にリフォームの経験があるなら詳細を記録しておくことをおすすめします。

⑨⑨用している設備は故障もなく万全の状態か、タイプは新式かどうかも重要です。

特にキッチン、トイレ、浴室などの水回りはグレードの高いものを利用していると高く売れやすいです。

家の査定額は、前節で紹介した9つの評価ポイントの総合評価に合算する形で4つの外的要因を合わせることで査定額が算出されます。

売却予定の家を起点に、周辺で売り出されている家の売り出し価格も査定額に影響します。

たとえば、適正価格が2,500万円だとしても、周辺エリアで売り出されている物件の価格が2,000万円代前半から1,000万円代後半であれば、買い手は安い方に引き寄せられます。

また売却価格が周辺エリアで売り出されているものと遜色なくても、最寄り駅までの距離やその物件にしかない魅力など、個別事情を比較されて買い手を逃してしまうこともあります。

家の査定を行うまでに、一度周辺エリアで売り出されている物件の販売価格をリサーチしてから査定を行うのがいいでしょう。

戸建て住宅やマンションなどの不動産の値動きは、有価証券のように激しくはありませんが、景気状況の影響を受けています。

好景気であれば、物価は上昇し、不景気ともなれば下落しがちです。

家を売りに出す時に決める価格と金利の関係は深く、密接なものです。

密接な関係を築いている要因としてあげられるものが、住宅ローンです。

不動産を購入される方の約8~9割近くの方が、住宅ローンを組んで購入に至ります。

ローンを組めば最大35年間の返済期間を設けられるのが通であり、その返済期間に応じて金利が借入額に反映されます。

金利が大きくなれば、毎月納める返済額が上昇し、逆に金利が下がれば返済額も下がります。

しかし、金利が下がるということは、お金の価値が下がることを示し、物価上昇を示すインフレ期に入っているということでもあります。

現に日本は、インフレ景気です。

前述したことを踏まえると、不動産価格と金利は逆相関の関係にあります。

とはいえ、不動産価格は需給関係で決定するので、インフレ景気であるからと言って、等しく物価額が上がるということにはなりません。

売却する家の周辺エリアの利便性や今後の開発進度によって、査定額がプラスになることもあります。

例えば、新駅の開通や新しい商業施設、病院などの公的機関の開院など、そこで生活を送っていく上で欠かせないものが整備されていくことで、快適な暮らしができるようになります。

実際の成約価格は売却相場通りになることが多いですが、一方で相場よりも結果的に高値で取引されるケースもあります。

どのようなケースなのか、紹介していきます。

例えばリーマンショック、東日本大震災の直後の不況期に購入した物件を2018、2019年あたりの景気回復、震災復興、オリンピック特需などの好影響を受けているタイミングで査定した場合、購入当時の価値を逆転している可能性も十分あります。

2023年現在も、都市部を中心に地価は全体的に高騰の傾向を見せています。

仲介業者が独自の販売経路を使って高額売却していたり、相場よりも高値の売り出し価格設定が功を奏したりして、相場価格以上での売却が実現するケースもあります。

仲介業者選びは、単純な金額ではなく、税金や権利などのトラブルを避ける上でも重要です。

家を売却していく上で出した査定額で、買い手が見つかるということは少なく、場合によっては、相場以下の価格で取引されるケースもあります。

ここでは、相場以下で取引されるケースを解説します。

売りに出す家の築年数が古すぎると、経済的価値がない古屋付の土地として取り扱われることが多く、売却価格も土地価格のみで取引されるようになります。

「築年数が古すぎる=外壁・内壁などの老朽化が原因」と思われますが、シロアリによる瑕疵や、柱や梁の耐久性が弱まっていること、ライフラインが機能していないなど、生活への影響や安全上の問題の観点から売却価格が相場以下になってしまうのです。

売りに出した住宅の土地の形状や形質に難があるという理由から、安く買いたたかれることもあります。

難ありの土地とは、以下のような特徴を持っているものを指します。

上記のような土地は、建築制限がかかっている土地とみなされ、一度でも解体を行えば、今後建設ができなくなるなどの制限があります。

再建築不可物件とは?売却方法とメリット・デメリットを紹介家の売却には、不動産会社の仲介をもって売買を行う仲介売却と、業者相手に物件の売買を行う業者買取の2つの方法があります。

業者買取は、買い手を探す手間を省いて取引を行うため、直近で多額の資金が手に入ります。

しかし、取引価格は、仲介売却時の2~4割減、あるいは5割以下の価格で取引されることが多いです。

買取はあくまで、最終手段として検討しておくのが最適です。

家を支持用に出す時に設ける売却価格は、売り手自身で決められます。

周辺エリアの相場価格をリサーチしたうえで、売却価格を決めることが多いですが、買い手が付きやすいように売り出し価格を安くしてしまうのは、怪しさが増して、逆に買い手が寄り付かない状況を生み出してしまう原因になります。

売り出し価格は、安すぎればいいというものじゃありません。

その物件に見合った適切な価格で売りに出すことで、買い手が付きますので、不動産業者からのアドバイスを参考に価格を決めるのが成功への近道です。

相場が低かったとしても、ガッカリしないでください。

多くの方は知らないですが、実は売主の努力次第で相場よりも高く売ることは可能なのです。

今回は、家を相場以上に高く売る3つの方法を紹介していきます。

一番手っ取り早い施策は、家の掃除です。

→家の査定前に掃除をすると価格は上がる?査定の方法から注意点・相場まで解説

部屋の第一印象が良くなれば成約率が上がるので、強気の価格設定ができます。

特に水回りは印象に大きく関わるので、プロのハウスクリーニング業者を呼ぶのも一つの手です。水回り全てを依頼しても総額7万円前後で済み、部分ごとに依頼をすればもっと費用を抑えられます。

洗面所6,000~10,000円

| 場所 | 料金相場 |

|---|---|

| 浴室 | 10,000~20,000円 |

| トイレ | 6,000~13,000円 |

| キッチン | 10,000~24,000円 |

| レンジフード | 10,000~20,000円 |

相場以上で売れれば費用を簡単に回収できます。最善の結果を出すには出し惜しみしないことも重要ですよ。

「相場より高く売るぞ!」と息巻いても、実際に家を売るのは契約した不動産会社です。

そのため、高く売るには高く売ってくれる不動産会社と契約するのが大前提なのです。

まずは複数社に査定を依頼して査定額を比較しましょう。

査定額はそれぞれの業者が「これくらいで売却可能ですよ」と見積もった価格で、同じ物件でも業者ごとに最大300万円以上の価格差がつきます。

そのため、高値で査定してくれた業者と契約するのが高額売却の近道ですが、算出した値が正確なのかを考える必要もあります。

例えば、仲介実績がほぼない不動産会社の査定額が4000万円で、「戸建て売却のスペシャリスト」と名高い不動産会社の査定額が3000万円であれば、その家の適正価格は3000万円である可能性が高いです。

適正価格を超えて高値をつけてしまうと売れ残る可能性が高まるので注意しましょう。

また、担当者と話し合った時に感じた印象から、「相手が営業マンとして優秀か」というのもなんとなく分かると思います。

査定額はもちろん重要ですが、その他の事項もしっかりチェックしておきましょう。

査定額はあくまで業者が考える適正価格で、実際にいくらで売るかは売主の判断で決めることができます。

高く売りたいのであれば、査定額よりも少し高めに価格を設定して売り出すのがおすすめです。

ただし、周辺地域の物件より明らかに価格が高かったりすると、買い手が付かなくなってしまいます。

査定額からいくら値上げをして売り出すかは、競合とのバランスを見て現実的な範囲で決めるようにしましょう。

家の売却価格は、その時の経済状況によっても大きく変わります。

例えばリーマンショック時と東京オリンピック特需に沸く2020年現在では、同じ家を売っても価格は大きな差が生じます。

高く売れるタイミングを逃さず売却することで、相場以上で売れる可能性が高まります。

直近で言えば、2020年夏の東京オリンピックまでに家を売ってしまうことをおすすめします。

現在はオリンピック特需に加え、マイナス金利政策によって住宅ローンが低くなっており、買主が購入しやすいタイミングでもあります。

2020年以降は住宅ローンの金利が上昇する兆しを見せているほか、少子高齢化の進展によって一戸建てそのものの需要まで減少していくと予測されます。

築年数のことも考えて、出来るだけ早く売却することをおすすめします。

相場以上に高く売る方法は、何も成約価格を上げるだけではありません。

家を売ると税金・手数料が発生し、だいたい売却価格の1割程度は引かれてしまいます。

売却価格が相場通りだったとしても、特例控除を活用すれば手残りが増えて、結果的に高く売ったことになります。

家を相場よりお得に売りたいなら、手残りを増やす意識も重要になります。

ここでは、家の売却相に関する質問を解説していきます。

査定シミュレーションサービスを利用することで、おおよその売却相場を知ることができます。

当サービスは、基本無料で利用でき、マンションか戸建てなどの物件種別を選択駆使、不動産がある立地情報を入力することで、査定額の算出ができます。

そのほかにも、以下の方法で家の売却相場を調べることも可能です。

不動産査定はネットで出来る!家や土地に対応の15種類のネット査定と査定後の流れ

以下の要点を押さえて選ぶようにしましょう。

また上記6点を比較して不動産会社を選ぶなら、一括査定サイトを利用して会社を探すのがおすすめです。

不動産一括査定サイトおすすめ比較ランキング!不動産売却におすすめの人気15社を厳選紹介【2023年最新】

机上査定(簡易査定)と訪問査定の2方法があります。

机上査定(簡易査定)は、査定した物件の情報を入力して、不動産会社に送信して結果を持つ方法です。

査定結果は、送信した会社が保管している過去の取引情報と類似する物件の売却価格を参考に価格を出しています。

一方、訪問査定は、現地に査定担当者を呼んで査定をお願いする方法です。

実際に物件を内見して評価額を算出してくれるので、先の机上査定よりも精度の高い査定を行ってくれます。

不動産も1つのモノである以上、時間が経つにつれて建材が痛み出します。

それに伴い、資産価値も徐々に下がっていきます。

資産価値が下がる大きな理由は、建物の構造を成している建材に設けられた法定耐用年数が大きく絡んでいます。

法定耐用年数は、建材の種類によって異なり、設けられた年数を超えた物件の資産価値はほぼゼロに等しいと言われています。

また法定耐用年数を設けることで、納税者の公平性が保てると同時に、納税負担の軽減、減価償却費を正しく計算できます。

もっとも、資産価値がゼロになったからといって住めないことはなく、修繕・改修といったメンテナンスを施してあげているかいないかで、査定結果が大きく前後します。

家の売却価格は、物件の状態や立地、周辺環境などの情報を1つずつ評価して価格を出しています。

その中でも、物件の状態や立地、周辺環境の3つが大きく絡んでいます。

例えば、物件の状態では、築年数と構造の2点が絡んでおり、そこから、資産価値を導き出すのに必要な法定耐用年数を知ることができます。

法定耐用年数は資産価値を導くのに必要な指標の1つで、法定耐用年数は建物の構造で使用されている建材ごとに決まっています。

法定耐用年数を超過している物件でも住めますが、資産価値はゼロに等しいです。

ここには、「家売却相場と築年数の関係」が絡んでいます。

また物件の立地や周辺環境では、そこに住む需要や、不動産の収益性、キャッシュフローが絡んでいます。

先の「地域別の家売却相場【3大都市圏】」から伺えるように、人の流入が激しい都市部になるほど、売却相場が高く、地方・郊外といった、過疎化が進んでいるエリアほど、安値で取引されています。

つまるところ、好条件下の物件でも、収益性や需要が低いと判断されれば、類似する物件の売却価格の事例でも安値で取引されるケースがあります。

もっとも、不動産に定価がないのも、物件の状態や立地、周辺環境の3つが大きく絡んでいるためといってもいいでしょう。

家の売却相場を事前に調べることに、何の意味があるのか疑問に思う方もいるでしょう。

不動産会社の査定額はあくまで私見であり、契約を取るためにあえて有利な条件を提示してくるケースもあります。

事前に相場を知っておけばこうした業者を排除することができ、安全に手続きをすすめることができます。

また、早めに金額をイメージすることで、売却後の引っ越し計画なども早めに立てることができます。

更に、相場を知っておけば、無理な金額を付ける心配もなくなり、売れ残りのリスクを大幅に減らすことができます。

事前に家の売却相場を知っておくことが、売却成功の一番の近道と言えるでしょう。