不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

不動産事業者様へ【無料掲載募集!】

株式会社不動産経済研究所 企画編集部

一不動産関連全般に関するオピニオンや分譲マンション供給データを掲載した『不動産経済Focus&Research』(週刊)、マンション管理の専門紙『マンションタイムズ』(月刊)を発行している。

そのほか、不動産関連団体の広報誌の編集・制作などを行っている。

株式会社不動産経済研究所 企画編集部

一不動産関連全般に関するオピニオンや分譲マンション供給データを掲載した『不動産経済Focus&Research』(週刊)、マンション管理の専門紙『マンションタイムズ』(月刊)を発行している。

そのほか、不動産関連団体の広報誌の編集・制作などを行っている。

購入した不動産価格の今後の推移が気になる方は大勢いると思います。

不動産価格は日本全体でどのように推移してきて、今後はどうなる見通しなのでしょうか?

ここでは、不動産価格の今後の推移について説明していきます。

日本の不動産市場は、東京五輪の選手村として利用された後の晴海フラッグのような大規模開発や国際情勢の変動が影響を与えています。

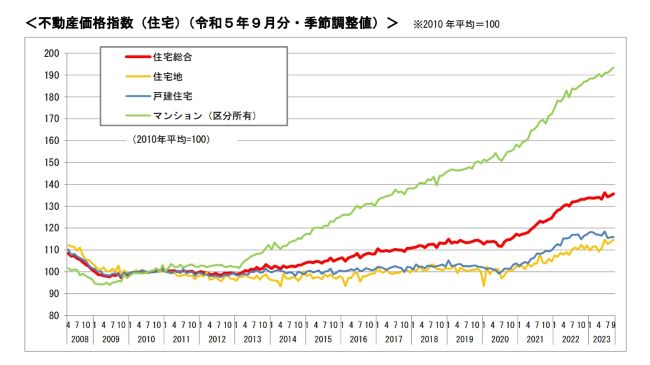

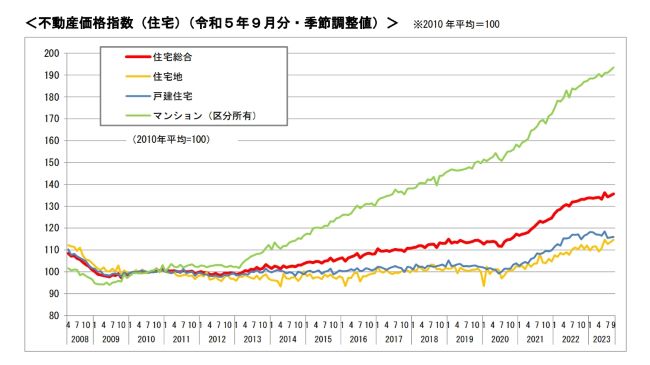

国土交通省が公表する不動産価格指数によると、2020年以降、住宅関連の価格は上昇傾向にあります。

参照:国土交通省|不動産価格指数(住宅)(令和5年9月分・季節調整値)より

国土交通省が2023年12月に公表した「不動産価格指数(令和5年第3四半期分)」において、住宅価格の指数は、前月比で0.6%上昇し、135.6に達しました。

この傾向は住宅地、戸建て住宅、マンション(区分所有)にも及び、それぞれ0.9%、0.2%、0.7%の上昇を記録しています。

| 年月 | 令和5年9月 | 令和5年8 月 | 令和5年7月 | 令和4年9月 |

|---|---|---|---|---|

| 住宅総合 季節調整値 | 135.6 | 134.8 | 134.2 | 132.4 |

| 同 原系列 | 135.8 | 134.8 | 134.4 | 132.7 |

| マンション(区分所有)季節調整値 | 193.5 | 192.1 | 191.1 | 184.6 |

| 同 原系列 | 193.1 | 191.4 | 191.3 | 184.2 |

マンション価格は特に顕著で、2013年からの継続的な上昇が見られ、市場の活発さを示しています。

また現行の不動産市場価格が上昇し続けているのには、昨今のウクライナ侵攻による国際情勢の緊張や中東情勢の悪化、そして円安傾向などの外部要因により大きな影響を受けています。

これらのマクロ経済的な要因は、建材の価格高騰や石油価格の上昇を招き、直接的に不動産市場に影響を及ぼしています。

これらの変動は中古市場にも波及し、新築を見送る消費者が中古市場に流れることで、中古物件の価格上昇にもつながっています。

したがって、今後の不動産市場の動向を予測する際には、これらのマクロ経済的な要因に注目することが重要です。

2023年の不動産市場は、ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の悪化などの影響を受けて、原油や建材などの価格が高騰し、その影響が不動産価格の高騰に大きな影響をもたらしました。

また国内では、円安による物価高の影響が不動産価格の高騰に大きな影響を与えています。

ここでは、不動産価格高騰の原因を『円安』の観点から3つ紹介します。

2013年以降、日本の金融政策は超低金利を継続しています。

この政策により、住宅ローンが手頃になり、不動産への投資が活性化しました。

市場に流通する資金の増加と土地供給の限りがあることで、不動産価値が上昇しています。

今の時代は「バブル」とも称されますが、1990年のバブル期と比較しても、現在の住宅ローン金利は極めて低く、0.3%〜0.4%程度です。

これにより、1億円借り入れても、現在は月々約25万円の返済で済みますが、バブル期では60万円以上が必要でした。

都心部のマンション価格はバブル期を超えているものの、返済額は格段に低いです。

この低金利環境は、不動産市場に大きな影響を与えており、今後の金融政策の変更によって市場は大きく変動する可能性があります。

投資家は、現在の金融環境と将来の政策変化を注視することが重要です。

2023年、日本の不動産市場における顕著な変化は、大手半導体メーカーの進出による地価の大幅な上昇でした。

特に北海道千歳市のラピダスや熊本県菊陽町のTSMCの進出は、周辺地域の地価を押し上げる重要な要因となりました。

これまで地方の地価上昇は再開発によって牽引されていましたが、2023年の都道府県地価調査では、工場進出地エリアの上昇率が再開発エリアを上回りました。

円安の影響もあり、製造業が国内での工場建設を有利と判断し、これが地価上昇に寄与しました。

工場の進出は、周辺の住宅地や商業地にも影響を及ぼし、地価上昇が広範囲に波及しました。

また、これまで工場誘致に苦戦していた地域でも、工場建設の兆しが見え始め、地価上昇に期待が寄せられています。

同年、円安の影響もあり、国内観光地のインバウンド需要が急速に回復しました。

特に大阪市中央区の道頓堀地区や岐阜県高山市など、新型コロナウイルスの影響を大きく受けていた地域で地価がプラスに転じたことが注目されます。

また東京都浅草地区や鎌倉市、長野県白馬村、熱海市、京都市、那覇市などの主要な観光地でも地価が大幅に上昇しました。

この傾向は、ホテルや店舗の需要増加によるもので、コロナ禍前の賑わいを取り戻しています。

円安が続く限り、インバウンド需要の好調が持続し、観光地の地価上昇を後押しすると予想されています。

円安による物価高の影響と相まって、不動産価格が高騰し続けている今、2024年以降の不動産価格に影響する要素について考察し、解説して行きます。

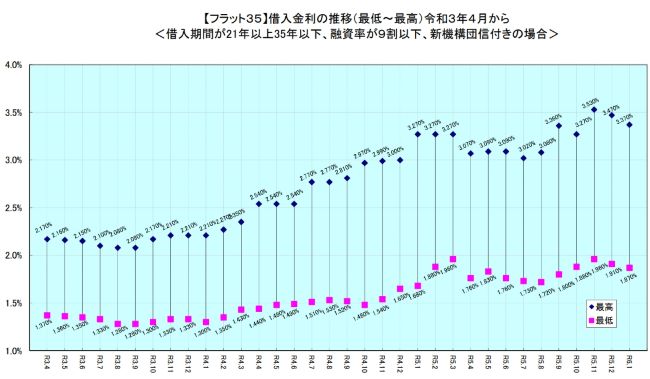

2023年、住宅金融支援機構の発表によると、フラット35の借入金利は2020年4月の2.170%から2023年11月には3.530%へと上昇しています。

参考:住宅金融支援機構|【フラット35】借入金利の推移より

しかし、2023年12月には3.470%、2024年1月には3.370%と下降しています。

とはいえ、金融機関も固定金利の引き上げを順次開始しており、変動金利が依然低水準を保っている中、固定金利の上昇は不動産売却においてマイナスの影響を与えると考えられます。

また金利上昇は、購入者の買い控えや返済負担の増加につながり、不動産市場に波及する可能性があります。

2022年の税制改正に伴い、住宅ローンの控除率は1%から0.7%へと減少しました。

これは、住宅購入時の費用面での負担増となり、不動産取得へのネガティブな要因です。

例えば、年収800万円の方が5,000万円の中古物件を購入した場合、控除率の減少により13年間で最大90万円の控除額減少が見込まれます。

このような変更は、住宅購入をためらう要因になり得ます。

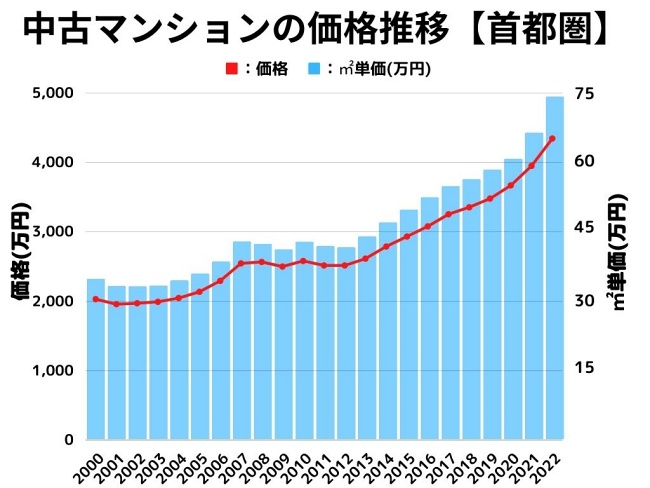

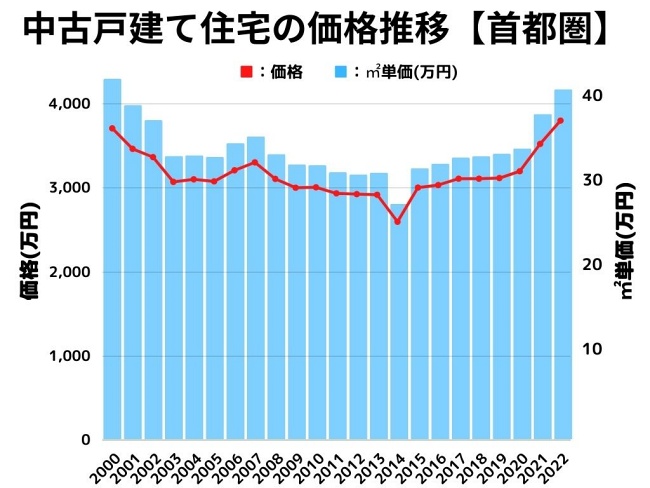

ここからは、2000年から2022年までの23年間でどのように不動産価格が推移してきたのかを、中古住宅の成約価格をもとにチェックしていきましょう。

なお、ここから紹介するグラフは全て公益財団法人東日本不動産流通機構が発表したデータをもとにしています。

| 年度 | 価格(万円) | ㎡単価(万円) |

|---|---|---|

| 2000 | 2,031 | 32.11 |

| 2001 | 1957 | 30.65 |

| 2002 | 1971 | 30.61 |

| 2003 | 1993 | 30.75 |

| 2004 | 2046 | 31.8 |

| 2005 | 2136 | 33.15 |

| 2006 | 2294 | 35.58 |

| 2007 | 2545 | 39.59 |

| 2008 | 2566 | 39.1 |

| 2009 | 2500 | 38 |

| 2010 | 2581 | 39.51 |

| 2011 | 2516 | 38.66 |

| 2012 | 2515 | 38.4 |

| 2013 | 2614 | 40.58 |

| 2014 | 2789 | 43.41 |

| 2015 | 2932 | 45.94 |

| 2016 | 3078 | 48.43 |

| 2017 | 3253 | 50.63 |

| 2018 | 3354 | 52.00 |

| 2019 | 3478 | 53.95 |

| 2020 | 3668 | 56.14 |

| 2021 | 3949 | 61.36 |

| 2022 | 4343 | 68.55 |

過去23年間にわたる中古マンションの価格は、特に首都圏を中心に顕著な変動が見られます。

2000年以前からの統計によれば、平均価格は2000年の約2,031万円から、2022年には約4,343万円へと上昇しています。

この推移は、都市部における住宅需要の高まりや、利便性の高い立地条件を求める人々の傾向によるものです。

また、建築コストの上昇や土地の有効活用へのニーズが、マンション価格を牽引しています。

| 年度 | 価格(万円) | ㎡単価(万円) |

|---|---|---|

| 2000 | 3710 | 37.58 |

| 2001 | 3465 | 34.84 |

| 2002 | 3367 | 33.27 |

| 2003 | 3072 | 29.53 |

| 2004 | 3103 | 29.60 |

| 2005 | 3078 | 29.42 |

| 2006 | 3210 | 30.87 |

| 2007 | 3305 | 31.57 |

| 2008 | 3108 | 29.73 |

| 2009 | 3003 | 28.66 |

| 2010 | 3008 | 28.56 |

| 2011 | 2936 | 27.83 |

| 2012 | 2927 | 27.61 |

| 2013 | 2920 | 27.78 |

| 2014 | 2598 | 24.55 |

| 2015 | 3004 | 28.25 |

| 2016 | 3035 | 28.74 |

| 2017 | 3111 | 29.36 |

| 2018 | 3111 | 29.50 |

| 2019 | 3117 | 29.76 |

| 2020 | 3199 | 30.31 |

| 2021 | 3524 | 33.91 |

| 2022 | 3801 | 36.48 |

一方で中古戸建て住宅の市場価格は、2000年の3,710万円から2022年の3,801万円に至るまで、幾度となく価格の増減を繰り返しています。

これはライフスタイルの変化や土地の価値観の変移、また都市部におけるマンションへのシフトが影響していると考えられます。

戸建て住宅は、修繕の必要性や維持費用、そして立地や敷地面積による柔軟性が価格に反映されています。

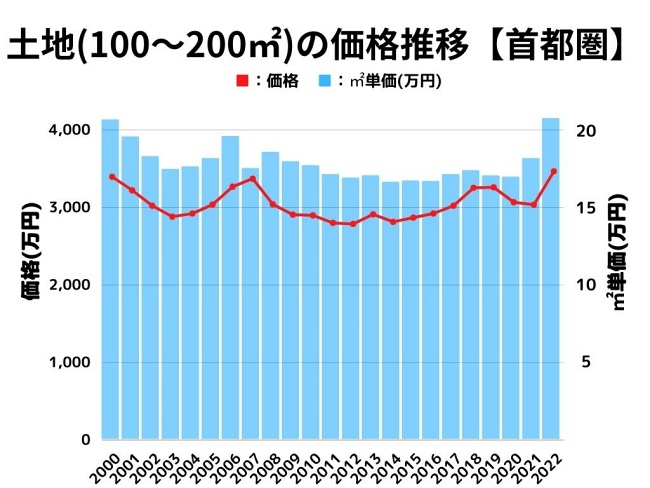

| 年度 | 価格(万円) | ㎡単価(万円) |

|---|---|---|

| 2000 | 3396 | 23.87 |

| 2001 | 3222 | 22.6 |

| 2002 | 3023 | 21.13 |

| 2003 | 2882 | 20.18 |

| 2004 | 2922 | 20.37 |

| 2005 | 3038 | 20.99 |

| 2006 | 3268 | 22.63 |

| 2007 | 3372 | 20.24 |

| 2008 | 3042 | 21.44 |

| 2009 | 2909 | 20.75 |

| 2010 | 2899 | 20.44 |

| 2011 | 2801 | 19.78 |

| 2012 | 2787 | 19.53 |

| 2013 | 2912 | 19.7 |

| 2014 | 2815 | 19.21 |

| 2015 | 2869 | 19.3 |

| 2016 | 2923 | 19.28 |

| 2017 | 3023 | 19.79 |

| 2018 | 3254 | 20.09 |

| 2019 | 3260 | 19.68 |

| 2020 | 3069 | 19.59 |

| 2021 | 3035 | 20.98 |

| 2022 | 3467 | 23.97 |

土地価格に関しては、バブル時代の神話から現代に至るまで、様々な経済変動を経験しています。

土地は不動産の基盤であり、その価格は経済の総体的な健全性と密接に関連しています。

2022年までの推移を見ると、土地価格は景気循環や金融政策、さらには税制の変更など多様な要因に影響されつつ、首都圏では依然として高価な投資対象とされています。

都市開発が進行する中で、特に商業地の価格は上昇傾向にあることが窺えます。

不動産価格は経済情勢や社会的な出来事も反映しながら変化してきました。

景気変動による価格変動はどの不動産タイプも同じく受けていますが、影響の度合いはタイプによって異なります。

参照:国土交通省|不動産価格指数(住宅)(令和5年9月分・季節調整値)より

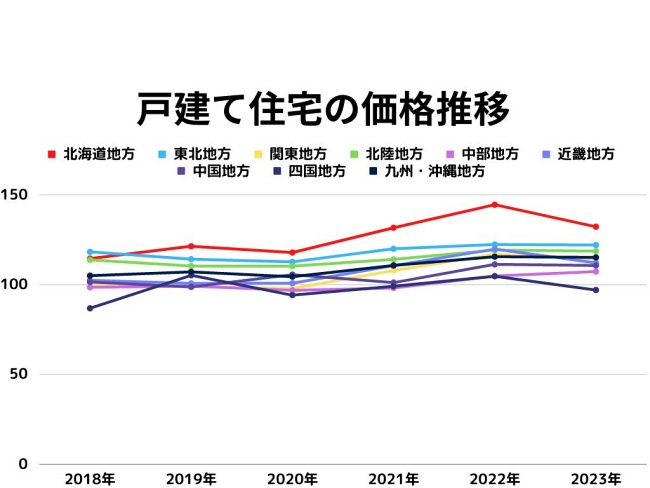

ここからは、戸建て、マンション、土地がそれぞれどのような価格変動をしてきたのか、今後どう変動するかの予測を解説していきます。

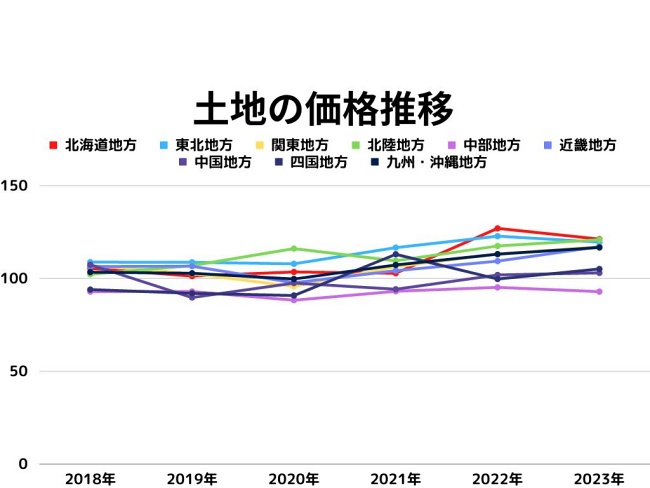

| 地域 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道地方 | 114.4 | 121.3 | 117.8 | 131.6 | 144.5 | 132.2 |

| 東北地方 | 118.2 | 114.1 | 112.6 | 119.9 | 122.3 | 122.0 |

| 関東地方 | 100.1 | 98.8 | 97.7 | 107.8 | 116.8 | 114.1 |

| 北陸地方 | 113.7 | 110.3 | 110.2 | 114..0 | 119.2 | 118.6 |

| 中部地方 | 98.4 | 99.1 | 96.7 | 98.0 | 104.7 | 107.2 |

| 近畿地方 | 102.3 | 100.6 | 100.7 | 110.5 | 119.7 | 112.0 |

| 中国地方 | 101.4 | 98.6 | 105.5 | 101.0 | 111.2 | 110.6 |

| 四国地方 | 86.7 | 105.1 | 94.0 | 99.0 | 104.6 | 96.9 |

| 九州・沖縄地方 | 104.9 | 107.0 | 104.3 | 110.6 | 115.5 | 115.1 |

参照:国土交通省|不動産価格指数(平成30年7月、令和元年7月、令和2年7月、令和3年7月、令和4年7月、令和5年7月)

戸建ての価格は2010年代には、マンションと異なり全国的に横ばいから微増傾向となりました。

一戸建てに住むのが一般的な地方・郊外には好況や再開発の影響がそこまで大きくなかったこと、転勤の可能性が高い人が多く住んでいるマンションに需要を取られたことなどが要因と考えられます。

コロナ禍で一時取引件数は落ち込みましたが、第1次の緊急事態宣言が明けた2020年7月以降は回復傾向を見せています。

将来の不安からくる出費の緊縮は多くの家庭で起きたようですが、住み替え・引っ越しをセーブせざるを得ないほど家計に影響を受けた人は少なく、影響も限定的です。

逆に新築戸建ての取引に関しては、2023年の自粛明け以降は前年よりも良い数字を記録しています。

自粛やリモートワークの整備によって居住環境の重要性が人々の間で高まり、戸建て需要が回復したのが要因と予測されます。

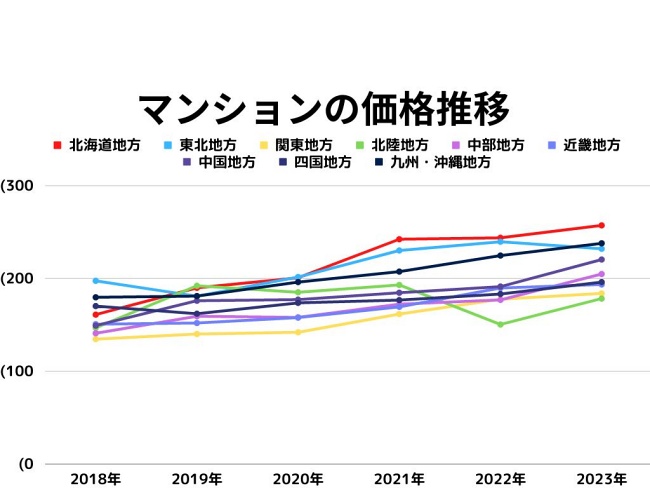

| 地域 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道地方 | 161.0 | 189.9 | 200.7 | 242.3 | 243.8 | 257.2 |

| 東北地方 | 197.4 | 180.9 | 201.5 | 230.1 | 239.6 | 232.0 |

| 関東地方 | 134.6 | 140.1 | 142.0 | 161.7 | 177.6 | 183.9 |

| 北陸地方 | 146.8 | 192.1 | 185.1 | 193.0 | 150.4 | 178.3 |

| 中部地方 | 140.9 | 159.3 | 158.0 | 172.3 | 176.9 | 204.8 |

| 近畿地方 | 150.7 | 152.0 | 157.8 | 169.3 | 189.7 | 193.5 |

| 中国地方 | 149.2 | 176.0 | 177.2 | 184.6 | 191.2 | 220.4 |

| 四国地方 | 170.2 | 162.0 | 173.7 | 176.7 | 183.2 | 196.0 |

| 九州・沖縄地方 | 179.7 | 181.0 | 196.1 | 207.3 | 224.6 | 237.9 |

参照:国土交通省|不動産価格指数(平成30年7月、令和元年7月、令和2年7月、令和3年7月、令和4年7月、令和5年7月)

マンションの価格は、2023年まで上昇推移となっています。

特に、首都圏・名古屋圏・関西圏(大阪・兵庫など)の三大都市でマンション価格が高騰しています。

ただ、人々のマンション購買意欲は2019年ピークを迎えており、今後は価格の上昇に需要が追い付かなくなる可能性があります。

一方で、マンション価格の上昇は、当初予想しているほどではなかったという見方もあります。

新築マンションの価格はすでに頭打ちとも言われていますが、需要は依然高く、湾岸エリアの高額マンションの取引数は増えているというデータもあります。

ただ、緊急事態宣言が明けた以外にも以下のような要素が取引を後押ししている可能性もあります。

マンションの竣工は土地の仕入れから2~3年かかると言われています。

今後影響が出る可能性があるとしたら、コロナ禍が始まった2020年の2~3年後。つまり2022~2023年が目安だと考えられます。

| 地域 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 北海道地方 | 105.5 | 101.3 | 103.5 | 102.8 | 127.0 | 121.2 |

| 東北地方 | 108.8 | 108.7 | 107.9 | 116.6 | 122.8 | 119.6 |

| 関東地方 | 107.1 | 102.6 | 95.7 | 106.3 | 113.2 | 117.1 |

| 北陸地方 | 102.2 | 106.9 | 116.1 | 109.5 | 117.5 | 120.9 |

| 中部地方 | 92.9 | 93.0 | 88.3 | 93.1 | 95.2 | 92.9 |

| 近畿地方 | 106.4 | 106.6 | 97.7 | 104.2 | 109.3 | 117.1 |

| 中国地方 | 107.4 | 89.7 | 97.5 | 94.2 | 101.9 | 103.0 |

| 四国地方 | 94.0 | 92.0 | 90.8 | 113.0 | 99.7 | 105.1 |

| 九州・沖縄地方 | 103.4 | 102.8 | 99.7 | 107.3 | 113.1 | 116.7 |

参照:国土交通省|不動産価格指数(平成30年7月、令和元年7月、令和2年7月、令和3年7月、令和4年7月、令和5年7月)

土地も価格上昇の傾向を見せはしましたが、関西圏で大幅に上昇した以外は、首都圏・名古屋圏などで、そこまで大きな上昇は見せていません。

土地購入の目的は建物を建設する場合が多いので、戸建て需要が増加していないということは、土地も上がっていないということになります。

土地の価格も戸建て・マンションと同じく緊急事態宣言明けから回復を見せています。

ただ、観光地・訪日外国客の多い土地の需要は減少しており、インバウンド収益が大きな資金源となっている大阪・ミナミの3地域(心斎橋、宗右衛門町、道頓堀)は2020年7月の路線価が史上初の減額補正となりました。

コロナ禍でも需要を失わない居住エリアとこうしたエリアの二極化が今後進む可能性が高いです。

不動産価格の推移は、以下の要素を踏まえることで調査できます。

このことを踏まえると、不動産の価格を調べたいなら個別で調査する必要があります。

不動産に関して全くの初心者でも、比較的簡単に価格相場を調べることはできます。

ただ、注意して欲しいのは、ここで算出される価格はあくまでイメージであり、不動産の価格が100%その通りという訳ではないということです。

個別の不動産価格をより正確にチェックするためには、プロの不動産会社に依頼をするのが一番です。

不動産会社は無料で査定をおこなってくれますが、算出される価格は法的な証明力のないあくまで私見です。

そのため、必ず複数社に査定を依頼し、査定額を比較する必要があります。

複数社へスムーズに査定を依頼できるツールが一括査定サイトです。

不動産の簡単な情報を入力するだけで平均6社以上に一括で査定依頼が出来る優れもので、不動産会社の広告費で成り立っているため、利用料は完全無料です。

複数社の査定額を知ることで平均の価格が分かりますし、売却する際はどこに依頼すれば一番高く売れるかなども分かります。

まだ売却を検討中の方も利用可能なので、価格を知りたいだけという方も気軽に利用することができますよ!

→不動産一括査定サイトおすすめ比較ランキング!不動産売却におすすめの人気15社を厳選紹介【2024年最新】ここでは、2024年以降の不動産市場がどのような変化・動向を見せるのかを不動産購入と不動産売却の観点から考察して解説して行きます。

2024年の不動産市場は、引き続き価格上昇の傾向が見込まれます。

主要な理由は、住宅ローンの固定金利上昇が限定的な影響しかもたらさないと予想されるためです。

2023年に固定金利が上昇したものの、変動金利が低く抑えられていたため、住宅価格は上昇傾向を維持しました。

2024年も、変動金利が低い水準を維持すると予想されるため、固定金利の上昇が住宅価格に大きな影響を及ぼすことはないと考えられます。

住宅購入を考えている人にとっては、固定金利と変動金利をバランスよく組み合わせ、将来の金利上昇リスクへの対策を取ることが重要です。

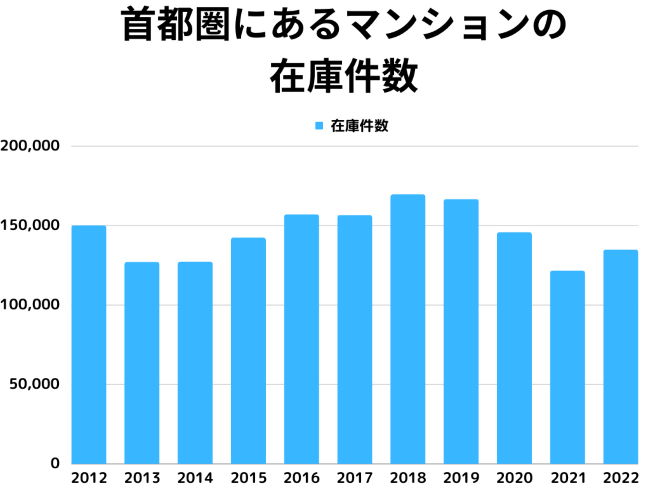

不動産売却に関しても、2024年は好機と見られます。

公益財団法人東日本不動産流通機構のデータによると、2020年以降、中古マンションの在庫件数は減少傾向にあります。

参照:公益財団法人東日本不動産流通機構|「首都圏不動産流通市場の動向(2022年)」より

※在庫件数は公益財団法人東日本不動産流通機構に登録されている「新規登録件数から成約件数を控除した件数」を基に算出

これは、売却市場が活発であることを示しており、2024年に急激に売却が困難になるとは考えにくい状況です。

ただし、金利上昇による購入者の支払能力の変動や、不動産価格の今後の上昇・下落の不確実性を考慮すると、売却を考えている場合は早めに行動するのが適切です。

築年数の経過と共に建物の価値が低下することもあり、タイミングを逃すと売却価格が下がるリスクも考慮すべきです。

ここまで、2024年以降の不動産価格の推移を分析しましたが、まとめると以下の通りです。

| 西暦 | 不動産価格推移の内容 |

|---|---|

| 2020年まで | 相場は上がり続けた |

| 2020~2021年 | 新型コロナウィルス感染拡大の影響があったが、安定的に推移 |

| 2020~2022年 | 需要低下、少子高齢化の影響で緩やかに価格低下 |

| 2022~2032年 | 2022年問題で不動産相場下落の可能性 |

| 2032年以降 | 不動産下落が本格化か |

結果的に全体的な不動産価格は下がる見通しですが、それでも日本は世界3位の経済大国で、首都の東京は都市としては世界1位の規模を誇るわけですから、都心のマンション価格が今の半額近く下がることは考えにくいです。

数年前に比べると価格は確かに下がる可能性はありますが、「大手不動産会社が次々潰れる」といったことには恐らくならないでしょう。

オリンピックが終わっても不動産価格が下がりにくいエリアはあるのでしょうか。

価格が安定すると思われるエリアの特徴は以下の通りです。やはり、利便性の高いところ、人気のある所はいままでもこれからも不動産価格は安定していくと考えられます。

また、オリンピックに伴い、交通や買い物などの生活が便利になるように整備されていく地域は価格が上昇していくと考えられます。

オリンピックで使用されるスタジアムや競技場がある地域は価格上昇が見込めるかもしれません。

今後、不動産価格が下向きに推移するといっても、日本全国の不動産価格が一様に1割下がるといったことは起こりません。

下がり方は地域によって大きく異なるでしょうし、隣の地域の相場が暴落したことでこちらの地域の需要が増し、価格が高まることもあり得ます。

結論としては、「2020年以降、不動産相場は下がるので早めに売れ!」ということでなく、「2020年以降、不動産相場は細かいエリアごとに大きく変わってくるので、入念に調べることが大切!」ということです。

実際、将来的には不動産価格がどう推移するかは専門家にもわかりません。まして、あなたの家の価格の推移は、あなたにしか調べようがないのです。

そのため、売主自身が積極的に情報取得を進める必要があります。